地方高校轻工专业产教融合培养的探索与实践

作者: 张辉 刘新华 许伟 王学川

摘 要:地方轻工高校在产教融合、校企共育的育人实施过程中存在一定的困难。该文介绍轻工类专业在新工科背景下,按“融合、提升”的总体思路,根据专业新工科建设及专业转型升级等方面需求,通过产业学院构建、校企深度合作等方式,在人才培养体系设计、教学资源融合、管理机制创新、实践平台搭建和师资力量提升等多方面进行改革,以市场需求倒推专业内涵提升、实施产教融合、提升培养质量的探索与实践,力求寻找依托传统轻工专业不断提质和扩展,走出新轻工专业的转型之路。该教学改革方案在实践中不断完善,在传统专业转型升级、提升人才培养质量方面展现良好效果。

关键词:轻工类专业;产教融合;校企协作;产业学院;人才培养

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)02-0007-05

Abstract: Many difficulties exist in the application of the integration of production and education in local universities and enterprises. So some education reforms should be studied deeply, such as curriculum revolution, teachers, college-enterprise cooperation, management system, content of courses. It is necessary to optimize and reform the training system design, teaching resources, management mechanism, practice platform, teachers and other aspects. This paper introduces the light industry specialty under the new engineering background, according to the general idea of "integration, promotion and promotion", implementing the exploration and practice of integrating industry and education and improving the quality of training. After implementation, the program has shown good results in the transformation and upgrading of traditional majors and improving the quality of talent training.

Keywords: light industry major; industry-education integration; college-enterprise cooperation; college of industry; talent cultivation

2017年,国务院办公厅印发《关于深化产教融合的若干意见》,要求发挥企业重要主体作用,促进人才培养供给侧和产业需求侧结构要素全方位融合,培养大批高素质创新人才和技术技能人才,加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系[1]。2019年,全国教育工作大会提出高等教育要致力于变革育人方式、回归教育规律、完善教育管理体制机制、扩大教育开放、加强教师队伍建设[2]。按照国务院关于产教融合的指导意见,提升工科专业人才培养质量是目前很多高校实践、探索的教学课题,如何从顶层设计、产教融合、过程规范、机制保障方面提升实效,是目前在实践过程中遇到的难题之一[3-6]。

高新技术强国,轻工行业富民,轻工不“轻”。轻工行业直接涉及人们的衣食住行用,也直接影响着人们对美好生活的向往,在国家经济建设和社会发展中具有不可替代的重要作用。根据国家新要求,借助于新工科发展要求的精髓,解决传统轻工转型升级中有关传统轻工类专业人才培养的痛点问题,对于新轻工要求下传统轻工类专业的提升具有重要意义与价值。

一、轻工类高校实施产教融合的必要性

(一)面向行业,构建新型校企协作培养模式,是工科高校和市场结合的重要途径

2019年,中国高等教育步入普及化阶段,出现了很多特征和新要求,如质量标准的多样化、人人处处的学习化、每个人追求的个性化和治理体系的现代化等,如何适应新的教育教学改革需求,是目前所有高校应该切实深入研究的课题和任务。

面向新的发展时代,高校承担社会的育人功能、服务功能愈发凸显,在国际形势趋紧、“卡脖子”问题不断涌现的背景下,提升自主科研实力的紧迫性就摆在了高校面前。

轻工行业院校也面临国家经济整体实力不断增强、从数量提升到内涵发展的要求,轻工类专业如何适应国家经济新需求、不断提升内聚力,向一流专业迈进,从专业结构、教学内容、实践体系、师资队伍和考核机制等方面不断增强实力,培养一流人才,更好服务国家经济发展,是轻工类高校共同努力的目标。

(二)国家经济高质量发展需要轻工行业转型升级,实现高质量发展

我国轻工产业规模世界第一,轻工行业的劳动密集型企业多,出口创汇多,属于富民产业,在生活资料供应、民生保障和满足人民对美好生活追求等方面发挥着重要作用,为国家经济发展做出了巨大贡献。但目前我国轻工产业大部分仍属于传统产业,产品附加值相对较低,在产业的数字化、信息化、智能化和清洁化发展等方面存在不足。“大而不强”是我国轻工行业面临的共同问题,如何全面推进轻工产业转型升级是当前行业面临的挑战之一。

(三)轻工行业在转型、升级和可持续发展背景下,对高素质专业人才需求迫切

轻工行业关乎我国13亿人口的衣食住行等各方面,不可能完全借助其他国家解决问题,我国轻工行业必须走可持续、绿色发展之路。轻工行业要实现这个目标,就必须解决两个问题:一是传统行业的高水平发展问题,从劳动密集向半自动化、自动化转变,用信息化技术改造传统轻工行业,实现轻工行业由大做强;另一个问题是轻工行业必须适应社会经济发展的供给侧改革需要,拓展传统轻工业的服务面向和领域。在传统轻工向现代轻工转型的过程中,科技和人才对行业的支撑至关重要,需要强化创新型专业人才培养,为行业的发展赋能,提供智力支撑。

从目前国内高校的轻工类专业总体情况看,轻工学科专业的区域性分布特点明显,产业聚集区和教育资源分布不均衡、师资队伍高层次人才相对缺乏、生源相对偏少,而产业对高素质的人才需求迫切,依托“互联网+轻工”的各类发展平台,将传统轻工产业拓展为轻工+各类其他行业及产业的新用途,也是轻工行业实现高质量、可持续发展的重要途径。

二、轻工类专业产教融合方面存在的问题

(一)办学模式问题:传统轻工类人才培养和办学模式不适应新轻工的发展

传统轻工人才的培养和办学模式下培养的毕业生不适应现代企业的需求。随着新轻工的发展,轻工人才在实践能力和素质方面尤为重要。着眼于我国未来轻工人才培养须根据新工科及工程专业认证要求,以提升人才培养质量为主线,很多学校在以“产教融合、协同育人”的工程教育为特征的开放式多元合作办学和培养模式方面进行了很多尝试[7-9]。

(二)协同机制问题:轻工类专业在“产教融合,校企共育”缺少多元协同机制

构建适应新工科发展趋势的轻工类人才开放式办学和培养新模式,必须解决“协同育人”这一关键难题。长期以来,高校、行业协会、企业和研究机构等多元主体之间缺少多元协同、长效机制和组织体系,导致目前轻工类人才培养和行业企业的需求出现“两张皮”的现象。需打破体制壁垒,探索高校、地方政府、行业协会和企业等多元主体之间的“产教融合,校企共育”协同机制。

(三)知识体系问题:轻工类专业知识结构体系需要进一步的优化与重构

传统轻工人才培养专业知识结构体系出现落后于现代企业新技术的情况,轻工类专业人才培养知识结构体系亟待优化。将企业的先进技术融入人才培养知识体系中,更新现有人才培养方案,进行轻工类专业知识结构体系的更新与重构已迫在眉睫。

(四)专业师资问题:部分青年教师缺乏专业背景或对本专业缺乏感知和认知

优秀的师资团队是高质量人才培养的核心基础。由于近年来各轻工院校的学科交叉融合程度不断提升,部分青年教师缺乏轻工类的专业背景,或对本专业缺乏感知和认知,直接影响着专业人才的培养质量。需借助校企产教育人平台,如产业学院、校企研发平台、产业孵化器等合作共建模式,强化师资的专业认知和工程实践能力,增强师资的工程实践、技术创新能力[10-11]。

三、轻工类专业产教融合解决途径

关于产教融合的合作方式,国内高校不同专业有不少合作方式和做法,如张兵等[12]从共生视角,对地方本科院校的产业学院建设途径进行了阐述,对产业群与专业群建设提出了健全政策法规、评估体系方面的建议;栗琳[13]、和丽芬等[14]分别对不同工科专业的产教融合实践体系构建模式进行了实践和研究。陕西科技大学(以下简称“我校”)轻工专业结合自身特点,在人才培养体系建设、知识体系、教学专业及师资队伍建设等方面,进行了一些改革实践工作[15-16],主要有以下几点。

(一)构建融合与提升的人才培养体系,培养轻工一流专业人才

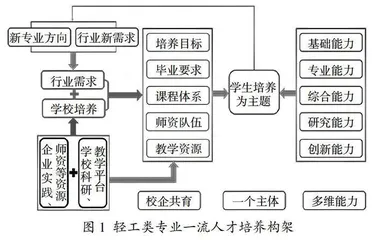

在新经济形势下,从专业人才培养定位及模式、师资队伍、实践条件、教学资源、教学环节和校企合作等方面,通过研究科教融合、产教融合等途径,构建轻工一流专业人才培养体系。以成果导向为指引,依托校企共育,以“融合、提升”为抓手,培养具有工匠精神的轻工类高素质、强能力创新人才为目标,着力完善校内外教学及工程实践平台。通过联合共建产业学院、聘请高水平企业导师等方式,强化校企合作。从行业知名企业(如顺丰集团、隆丰集团、中国保利集团、中轻集团、中国皮革制鞋研究院有限公司、中国诚通集团和岳阳纸业有限公司等)中,聘请了50多名具有丰富工程实践经验的高级技术人员担任企业导师,联合培养本科生,提升学生实践能力、强化创新意识。轻工类专业一流人才培养的基本思路框架如图1所示。

(二)提升专业培养目标与人才需求匹配度,合理优化人才知识体系

在轻工专业人才培养方案构建过程中,按能力需求,设计培养知识构架。从基础能力、专业能力、综合能力和创新能力等维度,按照从易到难、分类培养和个性化培养原则,按照成果导向要求,设定培养目标,修订培养方案,更新教学大纲,建设教学资源。在实践教学环节,采用虚实结合方式,大力引入行业发展前沿技术以及反映行业最新研究的各类科研成果进课堂、进教材,加快虚拟仿真资源及各类网络教学资源建设。同时,按照服务面向行业的不断变化,开设各类与专业联系紧密的交叉专业课程,如轻工产品商贸、营销、工程设计等知识,扩展学生视野。

(三)搭建“融合资源、提升质量”的资源平台

建章立制,保证学科平台和教学平台资源完全开放共享,实现学科专业硬件融合;实施低年级导师制、学业班主任以及校外导师制,实现校内科研与教学资源融合;开设企业、行业及学术专家专题课堂,实现校内外资源融合,塑造创新精神。以试点课程为样板,全面推进专业科技前沿、科研成果进课堂、进教材,优化课程内容,培养学生把握专业及学科前沿的能力。

(四)推广“科教融合、多元共育”思路,改进教学方法

专业不断调整教育教学方法,不断调整教育观念,立足继承与创新、强调交叉与融合、强化协作与共享,应对行业变化,塑造培养未来人才的师资队伍及培养模式。突破以“教师、教材、课堂”为中心的传统教学理念,探索以师生互动为主线,教师导学与学生自学相结合的课堂教学模式与教学方法,推进线上线下、MOOC、翻转课堂及混合教学等多种教学模式,让学生成为课堂主体,培养学生创新意识。建立以“评学”为中心的教育质量评价体系,引导老师不断提升个人教学技能,提升教学效果。专业近年来依托国家级、省级一流课程为核心,建设了校级一流课程11门,全面推广专业课的线上、混合教学,实施过程化考核,促进教学质量提升。