临床医学教学基地“一体化”教学模式试点分析与评价

作者: 卢毅 李雨璘 胡一梅 罗晓红 毕林 唐陈 胡国铅 朱鸿秋

摘 要:为分析不同基地的教学结果,为同质化教学和管理提供数据支持,以及为客观评估“一体化”教学班的教学质量、教学水平提供参考,对临床医学实施“一体化”班教学的2个年级学生基线成绩、课程成绩、毕业成绩进行全面分析。结果得出,(1)基线成绩。2个年级学生基线成绩无统计学差异;(2)不同教学基地成绩。2014级无统计学差异,2015级有统计学差异(P<0.05);(3)毕业考试成绩。不同基地间无统计学差异(P>0.05)。其结论为,临床医学“一体化”教学班可推广,学生在不同教学基地学习后成绩相对稳定,学生评价良好,但因第一届学生尚未参加执业医师考试,第二届学生尚未参加毕业考试,需连续、持续对试点班的后续情况进行追踪统计,为评估试点基地、教学模式提供更有力的参考。

关键词:临床医学;“一体化”教学模式;不同基地;成绩分析;评价

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)02-0088-04

Abstract: To analyze the teaching results of different hospital bases, provide data support for homogeneous teaching and management, and provide reference for objective evaluation of teaching quality and teaching level of "integrated" teaching class, the baseline scores, course scores and graduation scores of two grades of clinical medicine students who were taught in "integrated" teaching way were analyzed comprehensively. (1) Baseline score: there was no statistical difference between the two grades; (2) There was no statistical difference between the scores of different teaching hospitals in Grade 2014 and 2015(P<0.05); (3)There was no statistical difference between the scores of graduation examination in different hospitals(P>0.05). It is necessary to evaluate the performance of students in the first class after graduation for reference.

Keywords: Clinical Medicine; integrated teaching model; different hospitals; performance analysis; evaluation

自2012年卓越医生培养计划提出以来,临床医学专业改革重点从学生和教师、理论和实践、校内和校外多层面、多渠道开展,教育部、卫生部发布的《关于实施临床医学教育综合改革的若干意见》(教高〔2012〕6号)[1]要求五年制本科临床医学人才培养模式,应加强医教结合,强化临床实践教学环节,增加基层见习,严格临床实习过程管理,实现早临床、多临床和反复临床;《中国本科医学教育标准——临床医学专业》[2]中要求临床课程开展床旁教学,同时要求在校医学类学生与附属医院的生均床位比1∶1。

作为西部地区的医学院校,为达到床旁教学、践行反复临床,实现医学生培养的技能目标,推进医教协同,成都中医药大学(以下简称“我校”)临床医学专业探索了临床教学基地“一体化”人才培养模式,于2017年在A市A医院(简称A医院)、B市B医院(简称B医院)试点开设了临床医学“一体化”教学班,学生从大四起学习、生活均在医院内,上午上专业理论课,下午到病房观摩见习,将理论教学和临床见习融为一体。

为评价“一体化”教学班的教学质量,比较不同基地的教学情况,本文对“一体化”教学班、在校班级学生成绩数据进行全面分析,对临床医学2014级、2015级两个年级学生的在校成绩、基地学习成绩、毕业考试成绩和考研情况等方面进行分析比较,从各个方面反映基地教学的实际情况,为临床医学“一体化”教学班的同质化教学和管理提供数据支持,为客观评估“一体化”教学试点班的教学质量、教学水平提供参考。

一、对象和方法

(一)研究对象

我校临床医学2014级、2015级学生,在大三课程结束后,采用自愿报名和随机抽取的方法将2个年级共120名学生分到A医院和B医院学习。基地统一执行学校的教学计划,统一大纲、考核方式,与学校同步开展教学,课程结束后统一考试;临床实习结束后回学校参加统一的毕业考试,毕业理论考试采用机考,内容涵盖最新版国家执业医师考试大纲规定的考点(临床医学部分),毕业技能操作考试采用临床客观结构化多站考试(OSCE)模式,范围参考我国临床执业医师资格考试,含问诊、查体、护理及急救考站、内科技能考站、外科技能考站、妇产儿科技能考站共14个考站。

(二)方法

将2014级、2015级2个年级学生在本科期间的所有成绩导出至Excel表中,使用统计软件SPSS23.0,对分班前的在校成绩、到教学基地后的所有课程成绩、毕业考试成绩和考研情况进行统计分析。采用统计并比较3个学年共6个学期的平均学分绩点和平均成绩。

(三)统计学方法

采用t检验、方差分析和秩和检验对数据进行统计学检验。

二、结果

(一)基本情况

我校临床医学2014级学生300人,2015级学生340人。对2个年级学生分班前一年级到三年级的成绩进行汇总统计,涉及的课程包括系统解剖学、生理学、病理学、英语、体育等人文课程和基础医学课程,分析比较3个学年共6个学期的平均学分绩点和平均成绩。

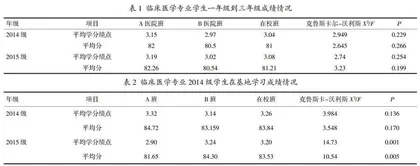

对2014级在校班级、A医院和B医院班级学生大一到大三的学分绩点进行比较,采用克鲁斯卡尔-沃利斯检验进行统计学检验,结果显示3个教学班级学生的学分绩点无统计学差异(X2=2.949,P>0.05);对平均分进行比较,采用方差分析结果显示3个教学班级学生的平均分无统计学差异(F=2.645,P>0.05)(表1)。

对2015级在校班级、A医院和B医院班级学生大一到大三的学分绩点进行比较,采用克鲁斯卡尔-沃利斯检验进行统计学检验,结果显示3个教学班级学生的学分绩点无统计学差异(X2=2.742,P>0.05);对平均分进行比较,采用方差分析结果显示3个教学班级学生的平均分无统计学差异(F=3.23,P>0.05)(表1)。

(二)不同教学基地教学结果

临床医学2014级、2015级学生在教学基地学习课程有:内科学、妇产科、儿科学、妇产科学技能训练、儿科学技能训练、急诊与灾难医学、传染病学、神经病学、眼科学、耳鼻咽喉头颈外科学和口腔医学。

1. 学生在基地学习期间总成绩

采用克鲁斯卡尔-沃利斯检验对2014级学生四年级平均学分绩点进行比较,结果3个班级学分绩点无统计学差异(X2=3.984,P>0.05);采用方差分析比较3个班级平均分,结果显示无统计学差异(F=3.548,P>0.05)(表2)。

2015级学生四年级成绩总体平均学分绩点有统计学差异(X2=14.734,P<0.05),A班为(2.90±0.37),B班为(3.24±0.36),在校班级为(3.20±0.44);3个班级学生成绩平均分也有统计学差异(F=10.54,P<0.05),A班为81.65分,B班为84.3分,在校班级为83.53(表2)。

大学四年级的11门临床课程中,2个年级平均分最高的都是神经病学,2014级最低的是外科学,2015级最低的是急诊与灾难医学。2个年级必修课成绩在不同基地的分布如图1和图2所示。

2. 不同课程分析

临床医学2014级内科学课程参考人数300人,综合成绩为78.25±9.80分,90分及以上占5.7%,不及格率为3.68%。各教学班成绩近似呈正态分布,平均成绩在68~80分,其中在校班分数最高,为80.2分;B班成绩最低,为68分(图3)。采用单因素方差分析,结果显示B班、A班和在校班级成绩存在统计学差异(F=48.86,P<0.05)。

2014级学生的成绩中,只有外科学无统计学差异(F=4.610,P>0.05),其他10门课程在不同基地间均存在统计学差异(P<0.05)。在校班级急诊与灾难、神经病学、耳鼻喉头颈外科、眼科学平均分最高,A班儿科学技能训练平均分最高,B班妇产科技能训练、传染病学分数最高。

2015级学生的成绩中,只有神经病学无统计学差异(F=3.637,P>0.05),其他10门课程在不同基地间均存在统计学差异(P<0.05)。在校班级传染病学分数最高,A班儿科学技能训练、急诊与灾难、神经病学分数最高,B班妇产科技能训练、耳鼻喉头颈外科分数最高(图4)。

(三)毕业考试

临床医学2014级A班、B班和在校班级共299名临床医学专业参加了统一组织的毕业考试。

1. 理论考试

临床医学专业2014级学生毕业考试理论成绩平均分为70.7。A班平均成绩最高,为71.3分;在校班级为70.9分;B班平均分最低,为68.3分(图5、图6);采用单因素方差分析,结果显示B班、A班和在校班级毕业理论考试成绩无统计学差异(F=5.44,P>0.05)(表3)。

2. 毕业技能考试

临床医学专业2014级学生毕业考试技能成绩平均分为79.66分,中位数为80分,成绩分布区间在58.8~93分之间。B班平均成绩最高为81.4分;在校班级为79.6分;A班平均分最低为78.4分(图6);采用单因素方差分析,结果显示B班、A班和在校班级毕业技能考试成绩无统计学差异(F=3.104,P>0.05)。

三、讨论与总结

我国传统的临床本科生教育是“回顾性”学习,学生被动接受知识,单纯地实现基础知识与临床知识的转移,通过“一体化”教学班方式开展的“床旁教学”能在一定程度上激励学生主动学习基础知识,主动解决问题,实现基础知识与临床知识的结合。

就目前“一体化”班的成绩分析结果来看,不管是2014级还是2015级,学生在分到不同教学基地时是按随机原则进行分配,各基地学生的基线成绩无统计学差异。这批学生随后在不同教学基地开展临床专业课程的学习,每门课程结束后进行统一的期末考试,就课程成绩而言,部分课程在校分数高、部分课程基地分数高,各有不足和优势,在后期的学校和基地的深度交流中能充分融合,加强课程建设,优势互补,学生受益。

实习结束后返校参加学校统一组织的毕业考试,不管是理论考试还是技能操作考试,分数无统计学差异,提示学生在不同基地学习后,专业课程理论知识和临床操作技能掌握程度差异不大。

综合而言,我校开展的在不同教学基地开展的临床医学专业“一体化”班具有一定可行性,教学质量有一定保障,值得进一步推广和研究。但2014级学生刚刚毕业,尚未参加执业医师考试,暂时无法从长远比较临床医学“一体化”试点班级的情况,但是在不同教学点开展教学,尤其是临床教学,管理部门、教研室和课程负责人都需要重点考虑基地教学在教学、管理方面的“同质化”问题,这需要更完整的评价、监督和管理体系。同时也需定期、持续对试点班学生的后续情况进行追踪观察,为评估试点基地、教学模式提供更有力的参考。

参考文献:

[1] 教育部 卫生部关于实施临床医学教育综合改革的若干意见[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/moe_740/s7952/201205/t20120507_166951.html.

[2] 教育部临床医学专业认证工作委员会.中国本科医学教育标

准——临床医学专业(2016版)[M].北京:北京大学医学出版社,2007.

[3] 李翠兰,汤曦,邓依凡,等.在我国临床医学本科生教育中实行“早期接触临床”的探讨[J].中国高等医学教育,2015(6):84-85.

基金项目:四川省2018—2020年高等教育人才培养质量和教学改革项目“基于医教协同以胜任力为导向的临床医学应用型人才培养模式的改革与实践”(JG2018-596);成都中医药大学教育教学改革项目“基于《中国本科医学教育标准》的医学教育质量同质化的探索与研究”(JGYB2020102);成都中医药大学教育教学改革项目“新医科背景下中医药院校临床医学专业人才培养模式的创新与改革”(JGZD202015);成都中医药大学杏林学者学科人才科研提升计划医院专项“以‘医教协同’为导向的临床医学人才培养模式改革与实践”(2018yky05)

第一作者简介:卢毅(1965-),男,汉族,重庆人,副教授。研究方向为医学教育。

*通信作者:朱鸿秋(1971-),女,汉族,贵州贵阳人,博士,研究员。研究方向为医学教育。