高校综合自然地理学课程思政教学改革探索

作者: 李秀美 宋旭峰 牛继强 刘明华 张辰光 李宗盟

摘 要:课程思政与专业课教育的有机结合是实现高校课堂“立德树人”教育目的的重要途径。综合自然地理学作为高校地理学专业的专业核心课程,在课程思政发展日新月异,人地矛盾日益尖锐的今天,有着其新的要求与使命。为此,该文将以综合自然地理学课程为例,尝试将思政元素与专业知识相结合并应用于教学实践当中,以期构建起一套行之有效的综合自然地理学课程思政体系。课程坚持教学内容紧跟学科前沿,教学过程注重师生交流,教学原则坚持学生主体,教学评价做到双向并举,将思政教育落实到专业课的知识理论教育中,为整个高校地理课程思政体系添砖加瓦。

关键词:综合自然地理学;课程思政;教学改革;地理教育;思政元素

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)02-0174-04

Abstract: The organic combination of curriculum politics and professional course education is an important way to achieve the educational purpose of "cultivating morality and cultivating people" in colleges. "Comprehensive Physical Geography", as a professional core course for geography majors in colleges, has its new requirements and missions as the ideological and political development of the curriculum is changing with each passing day, and the contradiction between man and earth is becoming more and more acute today. Therefore, this article will take the course "Integrated Physical Geography" as an example, try to combine ideological and political material with professional knowledge and apply it in teaching practice, in order to build a set of effective ideological and political system of the course "Comprehensive Physical Geography". The course insists that the teaching content closely follows the frontier of the subject, the teaching process pays attention to the exchange of teachers and students, the teaching principle to adhering to students' subjective status, the teaching evaluation is carried out in both learning and practicing, implementing ideological and political education into the knowledge theory education of professional courses, and contributing to the ideological and political system of the entire college geography courses.

Keywords: Intergrated Physical Geography; ideological and political curriculum; teaching reform;geographical education;ideological and political elements

2016年12月7日,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议中指出“各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”[1]。要加强高校思想政治建设,就必须从高校课堂“立德树人”的要求出发,发挥好课堂在育人中的重要作用,不应为了思政而谈思政,而是要做到挖掘各个课程中的思政元素,将思想政治理论的精髓融入到专业知识中去。

专业课是使学生掌握专业知识技能的课程,也是学生在高校学习中接触最多的课程,因而将思政元素融入专业课的学习,将会是实现“立德树人”教育目标的重要途径。综合自然地理学作为高校地理科学专业的核心课程,课程系统讲授自然地理学的基本概念、基本理论、综合自然地理学的应用研究和分析方法,主要内容包括:自然地理环境的整体性、自然地理环境的时间演化规律、自然地理环境的地域分异规律和自然区划的理论与方法,土地分类与结构、土地评价与土地变化、人类与自然环境的关系和综合自然地理学的应用研究。其社会功能是摸清人类的自然家底,为人与自然协调提供理论依据与科学支撑,为谋求人类福利和环境安全奠定科学基础,在庞大的科学体系中扮演着既综合又有特定研究对象和特色的学科角色[2]。因此,对综合自然地理学课程思政元素的探索与开发无疑是对高校地理科学专业课程思政建设的有益尝试。

一、综合自然地理学课程思政的教学原则

课程思政体系的开发与探索,就是要挖掘其课程本身所蕴含的课程思政元素与资源,并将其与专业课讲授有机结合起来。思政教育资源,是指在思想政治教育活动中,能够被教育者开发利用的、有利于实现思想政治教育目的的各种要素的综合[3]。思政元素是普遍存在的,但如何将其与不同的专业课有机结合的方式又是特殊的。针对综合自然地理学的学科特点,其应遵循的课程思政教学原则如下。

(一)教学内容紧跟学科前沿

时效性既是地理学科的学科特点,也是课程思政教学的重要要求。课程思政化要求教师在备课时注意结合时政热点、了解学科前沿的科研动态,做到课程授课内容与时俱进。另一方面,教师应积极了解学科前沿的科研动态。现有的高校综合自然地理教材往往配图少、文字多,缺少客观吸引力,同时教材本身的局限性决定了其不能一直走在科研的前列,这就要求教师做好课本以外的知识拓展,引导学生了解最新的科研动态,这样既能更好地吸引学生,也能真正做到教有用的地理。

(二)教学过程注重师生交流

当前我国本科教育、研究生教育均不断扩招,但高校的教育资源仍相对有限。加强师生交流,构建和谐的师生交流氛围既是课程思政的要求,也是在这一背景下教师所要做出的必然选择。综合自然地理学作为本科阶段地理学专业的核心课程,是在部门自然地理学的基础上进行综合研究,同时也为高层次的综合地理学提供基础[4]。因此,教学过程中要做好师生的互动交流,让学生在这样一门综合性强且重要的专业课中体会到地理学专业的特色与精髓。在课堂教学之中,要合理设置讨论环节,尤其注重对于人地关系、自然环境演化等知识的迁移应用,引导学生对相关典例发表看法,在积极的课堂讨论中融入思政教育。

(三)教学原则坚持学生主体

课程思政的核心任务是“育人”。同一高校的学生虽然高中阶段的文化成绩相差无几,但综合素质往往参差不齐,要达到良好的育人效果就必须要认识到学生的差异性,并在教学过程中坚持“教师为主导,学生为主体”。在综合自然地理学课程中,尊重学生的主体地位,就是要强调学生自主学习。如,教师可以让学生以小组的形式自行查阅资料,针对我国或世界面临的人地关系问题或环境污染问题进行分析,将分析成果进行课堂展示与讲解。以此锻炼学生的自主学习能力,并切实提高学生的课堂参与度。同时,教师也需要发挥其主导作用,对于不同的学生采取因材施教的策略,对于性格外向,表现欲望强烈的学生,可引导其登上讲台,在演讲中加强自己的专业知识。对于生性内敛的学生,要及时给予关心,确认其完成了课堂任务。通过这种学生主体,教师引导,小组合作的形式,既培养了学生的自主学习能力,又通过在小组合作中扮演不同的角色来保证不同的学生以适合其的方式参与到了课堂教学中。

(四)教学评价做到双向并举

传统的教学评价往往侧重知识能力而忽略情感态度价值观的考察,侧重期末考试而忽视平时考核。在综合自然地理学的课程思政建设中,要建设新型的考核评价机制。一方面应当在期末试卷中增加相关课程思政题目,特别是思政内容与本专业结合的论述题;另一方面要重视平时考核,在课堂教学中采取混合式教学法,让学生能够及时地反馈自己的学习情况,帮助教师对自身思政教育的效果有所了解。除理论知识的考核外,对于实习实践的考核也非常重要,在实习实践结束后,教师可安排学生对实习实践的感想与收获进行汇报,并将这一环节纳入期末考核评价之中。

二、综合自然地理学的课程思政体系建设

(一)综合自然地理学课程思政育人目标

课程目标是指导整个课程体系建设的关键准则和首要任务。为达成育人目的,课程将通过实验育人、科研育人和文化育人的形式,在培养学生综合自然地理学的基本理论、基本方法与技能的同时,深化其对于人地关系矛盾的认识,深入理解人类所生存的自然地理环境面临的问题,在认识与深化中培养学生的科学发展观、人地协调观和爱国情怀与全球视野。实现思政教育和专业教育的有机统一,其具体育人目标如下:忧国奉公,了解中国国情,坚定“四个自信”;敬畏自然,崇尚科学发展,坚持人地和合;精益求精,不懈追求真理,勇攀科学高峰;视野开阔,立足人类命运,追求天下大同;学以致用,结合实习实践,提高综合素质。

(二)综合自然地理学课程思政元素挖掘

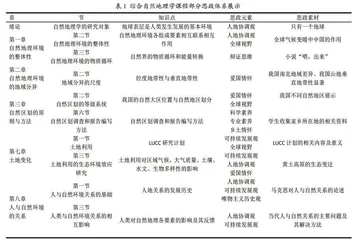

课程团队坚持立德树人,深挖课程蕴含的思政元素(表1),形成思政案例库,并将其有效融入教学全过程,充分发挥课程思政的感染力,培养学生的情感、价值观。

1. 综合自然地理学课程中的科学精神

科学精神是国家富强、民族进步所必不可少的精神。其内涵包括求真务实、追求真理、尊重实践等,是人类文明中宝贵的精神财富。综合自然地理学这一课程要求学生尊重自然规律,遵循客观真理,敢于探索未知。其重要任务是研究地球表层各组成要素之间的相互作用、相互制约的机制、地球表层区域分异规律和地域分异规律[5]。这些内容都蕴含着丰富的科学精神。

2. 综合自然地理学课程中的可持续发展观

可持续发展观是指经济、社会、资源和环境保护协调发展,其是一个密不可分的系统,既要达到发展经济的目的,又要保护好人类赖以生存的大气、淡水、海洋、土地和森林等自然资源和环境,使子孙后代能够永续发展和安居乐业。其是当代中国的发展理念,也是解决人类与自然地理环境直接矛盾的根本出路。综合自然地理学研究的核心内容之一就是人与自然的关系。伍光和《综合自然地理学(第二版)》的第八章用了一个完整的章节用于讲述人与自然环境的关系,详细阐述了人类对生物圈、土壤、水圈、大气圈、气候和地貌等自然地理要素的影响,及地理环境对人类活动的反馈。通过两个方面的介绍使学生深刻认识到人与自然地理环境是紧密联系的。针对本章节的学习,教师应采用理论联系实际的方式,对我国现行的“绿色发展、循环发展、低碳发展”“绿水青山就是金山银山”及“尊重自然、顺应自然、保护自然”等发展理念的内容进行重点讲解,以培养学生的生态保护意识、道德观与责任感。