服务地方外向型经济发展的英语专业课程改革

作者: 李田新

摘 要:外向型经济的发展趋势使得辽宁对外向型外语人才的需求日趋增长,只有设置符合经济发展要求的课程体系,才能培养出相应的人才。对英语人才的社会需求进行调查,根据辽宁外向型经济发展对人才需求的特点,结合学校学科发展的特色,调整英语专业课程设置,体现“强本色、创特色、多元化”的原则,探索适合一般理工类院校英语专业人才培养、能有效服务区域经济发展的课程体系。

关键词:外向型经济;英语专业;课程改革;服务地方;课程体系

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)02-0170-04

Abstract: The export-oriented economy development of Liaoning Province increases the demand for talents of English majors. Designing English major curriculum that meets the demand of export-oriented economic development is the key to cultivating the talents needed for industries and companies. By investigating social needs for English talents, curriculum plan is redesigned based on Liaoning Province's export-oriented economy and university discipline characteristics. Improving English competence, constructing specialized courses and emphasizing diversified development are the three principles in the curricular reform. The purpose of the reform is to explore the curriculum system that fits the English talent training of general colleges of science and technology and serves the regional economic development at the same time.

Keywords: export-oriented economy; English major; curriculum reform; serving the local development; curriculum system

面对辽宁老工业基地全面振兴的时代需求,辽宁省委、省政府要求高等教育要加快改革步伐,切实提高教育质量,满足全省经济社会发展需求。同时,东北老工业基地全面振兴、辽宁沿海经济带开发开放上升为国家战略、沈阳建设“国家全面创新改革试验区”,都给高校服务地方经济社会发展带来了新的机遇。《辽宁省外经贸发展“十三五”规划》提出要建立健全外经贸人才支撑体系[1],因此企业、行业需要大量既具备一定专业知识,同时又有较强英语应用能力的外向型人才。适应辽宁产业结构战略调整,提升服务地方经济能力,是高校面临的一项重要任务。

国外在培养外向型人才英语应用能力方面的经验值得借鉴。如韩国的教改方案包括强化英语等外语教育、鼓励本科生去海外研修的“一学期海外实习制度”[2]。泰国、马来西亚、新加坡、菲律宾及印度尼西亚等国家加强与英语国家联合办学。荷兰和瑞典卓有成效地开展专门用途英语ESP(English for Specific Purposes)培养模式[3]。

国内教育研究专家对外向型人才英语应用能力培养也提出了各自见解。主要包括改革高校招生制度,实行大类招生;加大实践类课程改革,发挥校内外实习实践基地和校外导师作用;建立人才供需网站;开设跨文化交际及职业道德课程等[4];应用案例教学、虚拟仿真教学等模拟涉外业务[5]。

国内外的研究成果给我们提供了很多借鉴价值。但我们认为解决人才培养问题的关键是课程设置,只有设置符合经济发展要求的课程体系,才能培养出相应的人才。为了探索辽宁省外向型经济发展对英语专业人才的社会需求,我们对沈阳工业大学(以下简称“我校”)英语专业毕业生及用人单位进行了调查,以此为基础完善培养方案和课程设置,以便充分发挥英语人才服务地区经济发展的作用,以实现学校与社会需求紧密对接。

一、英语人才的社会需求调查

(一)调查目的

(1)了解社会需求:毕业生和用人单位对理工院校英语专业毕业生的需求情况、对毕业生英语能力的评价和考察依据及相关建议。

(2)综合用人单位和毕业生的调查结果,对学生的英语能力、课程设置和社会需求做出合理评价,为理工院校英语专业的学科建设、课程规划、课程设置和教学管理提供信息、依据和建议。

(二)调查对象

毕业生:沈阳工业大学英语专业毕业生,毕业5年之内。

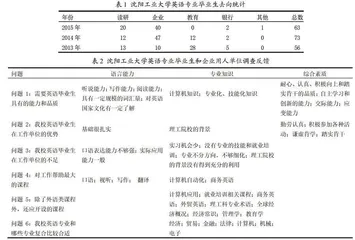

用人单位:作为理工院校,我校英语专业毕业生就业去向以企业居多(见表1)。所以我们主要针对毕业生所在的辽宁企业单位进行调查。

(三)调查方法

课题组对沈阳工业大学英语专业2013—2015年毕业生及企业用人单位进行了访谈和问卷调查。问卷主要采用网络发放的形式,共回收有效问卷69份。

(四)调查结果

我校英语专业毕业生和企业用人单位调查反馈见表2。

调查结果表明:

(1)用人单位最看重的英语语言能力排序:听说能力、语言综合应用能力、翻译能力、写作能力、阅读能力。

(2)传统的英语语言文学专业的需求度降低,英语+其他专业受到欢迎。可见,工作需要学生把英语和某一专业相结合,英语专业毕业生除了要掌握语言知识和技能外,还需要学习一定的专业知识才能更好地胜任企业工作。

(3)与英语相复合的其他专业中,首选机械、电子和计算机等理工专业课程,这可能与学校的工科背景有关,企业和毕业生都认为我校英语专业毕业生理工科院校的背景优势没有得到发挥。其次依次是经贸、管理、法律和教育等专业课程。

(4)在综合素质方面,除了基本素质外,还应加强学生自主学习能力、创新能力和应变能力的培养。

调查显示,市场对英语+理工类的相关知识有一定需求,但要求有一定的深度,对文科出身的英语专业学生是个挑战。理工类课程虽然是理工院校的优势,但在校生和教师认同人数较少,而毕业生认同度相对较高,可能毕业生是从社会需求考虑。相关专业知识课程的设置宜考虑经贸类和人文类课程,这也是目前大部分理工院校的选择。但作为学校优势专业的理工类课程不容忽视。所以,如何依托学校的优势学科和资源,培养具有校本特色的英语专业人才,是我们课程改革的目标和基础。

二、以学生需求和社会需求为基础的课程改革

根据区域经济社会发展对人才需求的特点,结合学校学科发展的特色,以《英语类专业教学质量国家标准》规定的英语专业人才培养目标为统领,兼顾社会对英语人才的多元需求,实行分类培养。总之,英语专业课程改革应体现“强本色、创特色、多元化”的原则。

(一)强本色——保留英语语言文学方向

坚守英语专业本色,保留传统英语语言文学方向,培养英语基本功扎实、英语语言综合能力强和人文素养高的英语专业通才仍然是我们的主导方向。

(二)创特色——实行完全学分制

在继续强化我校英语专业扎实的基本功和语言综合能力的同时,注重英语与相关专业、行业知识复合,培养部分适合行业需求的复合型和实用型人才。作为我校完全学分制试点单位,2016级英语专业确立“应用型、复合型”的人才培养目标,培养方案中除了文学、语言学课程之外,还设置了工程、经贸和法律等专业的课程,鼓励学生在其他学院选课、上课,取得相应学分可替换语言文学类选修课学分,并安排了适当学分的工科实践课程。

(三)多元化

(1)改变生源结构,实行文理兼招。作为理工背景的英语专业来说,单一的文科生源不利于复合型人才的培养。2016年开始,我们改革生源结构,实行文理兼招,希望能够与学校的强势专业合作,培养适合行业需要的外语人才。

(2)采用“E+”模式。根据“厚基础、宽口径”的原则,在课程设置上相应提出了“夯实专业基础、强化英语能力、扩大选修范围”的“E+”双专业一体化复合型人才培养模式(以下简称“E+”模式)。E,即English,代表英语专业;“E+”则意味着“英语+X”,即英语专业和另一门专业的复合。根据学校实际和行业需求,“X”包括工程实践知识、经贸管理知识和法律知识3个模块,学生可按照模块选课,也可依照个人兴趣和需要不受模块限制选课。

三、课程改革具体做法

麦肯锡报告指出,中国每年培养的工程师中具备较强外语能力,能够达到为跨国公司工作要求的人数还不到10%,工程翻译和商贸谈判人员缺口巨大。而多数英语专业毕业生为“基础型”,缺少相应的工程或商贸实践知识,学生必须接受2至3年的实践知识培训才能上岗,因此,发挥学校优势,培养复合型外语人才,是英语专业人才培养的一个趋势。

理工院校英语专业在专业融合方面比综合性院校及外语院校在培养复合型、应用型外语人才方面会有更多空间和更大优势,教育主管部门关于开展学分制试点的要求也提供了良好契机,为学生选课提供了制度保障。

(一)坚持特色发展思路:“三三三”外语专业课程体系

充分考虑辽宁省区域特点和理工院校的校本特点,发挥理工院校优势学科在培养多元化外语人才培养方面的作用,使理工院校的外语毕业生在促进我省经济社会发展方面发挥其特色和优势。采用“三化”“三层”“三方向”的“三三三”外语专业本科教育培养新体系(图1)。

三化:设立“层次化、技能化、专业化”人才培养目标。根据沈阳工业大学人才培养指导原则,外语专业人才培养应实现“分层次培养、按方向拓展、技能+专业”的人才培养目标,并设置相应的模块化专业课程。

三层:实施“校、院、生”特色型本科教育。特色型的外语教育体现3个层次。首先是校本特色,体现办学传统和优势的传承;其次是学院特色,考虑各专业办学历史、办学条件、培养对象和培养目标的不同,应体现不同特色;最后是学生个体的特色,在达到学校、学院统一培养目标的基础上,应满足学生个体发挥自身优势及未来职业发展的需求。

三方向:根据学生未来发展的需求,设置3大模块方向课程,即语言文化、商务贸易、工业科技。构建以学科内容为依托的新型外语教学体系,满足学生“全面化、个性化、最大化”的外语学习需求。

(二)完善课程设置,优化课程内容

通过课程改革,做到语言能力和专业能力并重,以内容型教学法(Content-based Instruction,CBI)理念为指导,实现专业学科知识与英语应用能力的同步发展,同时培养学生的沟通能力、信息获取能力和自主学习能力等职业能力。通过案例教学和模拟场景教学,帮助学生掌握与行业相关的实用外语技能;通过校内外实习实践,熟悉行业涉外活动,了解和掌握工作场所外语实践技能,如不同类型文本外文翻译技巧、技术报告写作、个人简历制作和会议陈述演示等,为学生就业做准备。