心中有光 光亮世界

作者: 屈玉福 樊尚春

摘 要:立德树人是教师的根本任务。工程光学(下)课程在教育部课程思政示范课程传感器技术与应用教学团队的指导和引领下,基于工程光学(下)的基础知识点——光的属性及光与物质的相互作用,提出“心中有光,光亮世界”的价值塑造理念。构建了“一念、两线、三融”的“123”课程思政建设总体设计思路。探索融思政于技术发展、融思政于专业知识、融思政于典型案例三项教学举措,在传授课程知识和培养能力的同时,塑造同学们的价值观,让同学们心中有光,并用这束光照亮世界。

关键词:工程光学;课程思政;心中有光;光亮世界;教学举措

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)02-0185-04

Abstract: Fostering virtue through education is the fundamental task of teachers. Engineering Optics(II) is guided by the teaching team of the Ministry of Education's ideological and political demonstration course Sensor Technology and Application, based on the basic knowledge points of Engineering Optics(II)--the properties of light and the relationship between light and matter Interaction, and put forward the value-shaping concept of "light in the heart, brighten the world". The overall design idea of "123" course ideological and political construction of "one thought, two lines, and three integrations" has been constructed. The paper explores the three teaching measures of integrating ideology and politics into technological development, integrating ideology and politics into professional knowledge, and integrating ideology and politics into typical cases. While imparting curriculum knowledge and cultivating abilities, it also shapes the values of students, so that students have a brighter heart and bright the world with this light.

Keywords: Engineering Optics; curriculum ideology and politics; light in the heart; brighten the world; teaching initiatives

习近平总书记在2018年全国教育大会上指出,教育是民族振兴、社会进步的重要基石,是功在当代、利在千秋的德政工程,对提高人民综合素质、促进人的全面发展、增强中华民族创新创造活力、实现中华民族伟大复兴具有决定性意义。教育是国之大计、党之大计[1]。立德树人是教师的根本任务。怎样才能发挥教师队伍“主力军”、课程建设“主阵地”和课堂教学“主渠道”的作用,是每一位教师需要思考和探索的问题[2-3]。

在教育部课程思政示范课程传感器技术与应用教学团队多次说课听课评课、一起研磨思考题、一起梳理课程思政体系和课程思政案例等教学活动的指导和引领下,工程光学(下)借鉴传感器技术与应用课程把学生自己变成传感器的课程思政教学理念,工程光学(下)课程的基础知识点是光的属性及光与物质的相互作用,因此提出“心中有光,光亮世界”的价值塑造理念。

一、课程的定位和培养目标

(一)课程定位

仪器类专业本科生的知识培养目标之一是信息获取,信息获取方式的一个重要分支是光电信息获取。而工程光学(下)这门课正是以光这种物质的基本属性为基础,讲授光的基本属性、光的传播规律及光与物质的相互作用。该课程基于电磁波理论描述光的波动性质,并介绍光在各向同性介质中传播时发生的光的干涉、光的衍射和光的偏振现象,以及光在各向异性介质中传播时所表现出的现象,着重强调光与物质相互作用后,光的基本参量如何改变,如何利用光的参量的改变来获取物质的信息。让同学们打好坚实的光电信息获取基础知识,为后续完全掌握光电信息获取知识和能力奠定基础。在传授课程知识和培养能力的同时,塑造同学们的价值观,让同学们要心中有光,并用这束光照亮世界。

(二)课程知识和能力层次目标

工程光学(下)课程在知识传授方面,要使学生掌握物理光学的基本理论知识,并掌握其在工程中的应用,使学生对光电仪器和光电系统光学部分的原理、构成、设计方法及性能分析等有一个基本的了解和掌握。

工程光学(下)课程在能力培养方面,要使学生掌握实际动手搭建光路的能力,为工程应用提供相关能力;并要使学生掌握进行仿真程序设计能力,以验证所学知识和进行相关设计。

(三)课程思政层面目标

工程光学(下)的基础知识点是光的属性及光与物质的相互作用,因此提出“心中有光,光亮世界”的价值塑造理念。是光孕育了这个世界的万物,每个人都心中有光,出生后相当于一束自然光,经过不同的培养和教学变成了不同相干度的相干光,不管这个相干光的相干度多长,都要用这束光来照亮世界,用这束光来改变世界,为实现中华民族伟大复兴贡献力量,为推进人类进步贡献力量。

(四)课程思政教学挑战

工程光学(下)课程内容相对较难,公式多,概念抽象,如何在有限的课堂时间内渗透价值塑造、能力培养,将其与课程知识有机融合,做到润物细无声,需创新发展教学理念和教学方法。

(五)课程思政教学具体思路

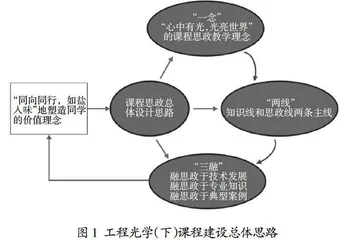

工程光学(下)课程构建了“一念、两线、三融”的“123”课程思政建设总体设计思路,如图1所示。

1. “一念”:塑造“心中有光、光亮世界”的一个教学创新理念。所有教学环节结合知识点有机融入光学历史发展进程中的人物、故事及国内科学家解决“卡脖子”问题的科学奉献精神和家国情怀,激发学生树立远大的理想和抱负。

2. “两线”:明确知识线、思政线两条主线。知识线是思政线的线索、脉络和载体,思政线是“珍珠线”是教学的亮点和学生的兴奋点,可同时加深对知识点理解。两条主线有机融合。

3. “三融”:实施融思政于技术发展、融思政于专业知识和融思政于典型案例三项教学举措。

二、课程思政教学举措

(一)融思政于技术发展

课程从第一节介绍光的本质的认识开始引入课程思政内容。3 000多年前,埃及和中国就开始使用铜镜来反射自己的面像,相当于最早的光学仪器。公元前4世纪,中国和希腊已有光学现象的记录,墨翟在他所著的《墨经》中介绍了光的直线传播性和针孔成像。《墨经》是有关光学知识的最早记录,比古希腊数学家欧几里得所著的《光学》早100多年。300多年前,惠更斯和牛顿开始思考光的本质,并分别提出了波动说和微粒说。牛顿根据光的直线传播性质,想象光像直线运动的小球一样,照射到一个表面又反弹回来,由此提出了光是微粒流的理论。惠更斯认为光和声的一些现象相似,所以他反对光的微粒说,认为光是在一种叫作“以太”的物质中传播的波。到了19世纪初,波动光学的体系已初步形成。1801年,托马斯·杨用光的干涉原理非常满意地解释了白光照射下的薄膜颜色的原因,并做了著名的“杨氏双缝干涉实验”,还第一次成功地测定了七种颜色的光的波长,从而完全确认了光的周期性,为光的波动理论找到了又一个强有力的证据。“杨氏双缝干涉实验”重新引起了光的波动学说解释。1818年,法国科学院的征文大奖主席泊松指出如果年轻的土木工程师菲涅尔关于光的衍射的描述对的话,如果在光束的传播路径中插入一块不透光的圆板,那么因为圆板边缘对光的衍射,在离不透光圆板一定距离的圆板阴影中央就会出现一个亮斑。年轻的菲涅尔接受了学术权威泊松的挑战,经过精心地实验设计,实现了圆板阴影中心出现亮斑的实验。菲涅尔还用杨氏双缝干涉的原理补充了惠更斯的原理,形成了人们所熟知的惠更斯-菲涅尔原理。解释了衍射现象,从而结束了一百多年的光的微粒学说的统治地位,在对光的解释中光的波动学占了主导地位。但在100多年前,爱因斯坦为解释光电效应,提出了光量子论,改变了牛顿的引力观,恢复了光的粒子性,使人们终于认识清楚了光的波粒二象性,并且在光量子论的启示下发现了德布罗意物质波,为后来建立量子力学奠定了基础。90多年前,泡利为了解释β衰变的能量守恒问题,提出了他自己都认为无法找到的中微子。50多年前,鲁宾在研究星系自转时发现它们转得太快了,从而假定宇宙中存在暗物质,进一步验证了兹维基在80多年前的猜测。正是在这些巨匠的思索下,人们才对宇宙有了更深刻的理解,也引发了一次次的革命。他们就像光一样,照亮了一代又一代人前行的道路[4]。

(二)融思政于专业知识

1873年,德国物理学家恩斯特·阿贝指出:光学显微镜分辨率的极限,大约是可见光波长的一半[5]。即使用可见光中波长最短的0.4 μm左右波长的蓝紫光,也只能分辨0.2 μm左右的物体,如果两点之间的距离小于0.2 μm,那么光学显微镜由于衍射极限将无法分辨出这是两个点。光学成像系统的衍射极限通常称为“阿贝极限”。由于这一伟大的发现,后人在阿贝的墓碑上刻上了这个衍射极限公式。“阿贝极限”清楚地告诉人们光学显微镜的分辨极限,例如直径只有0.02~0.3 μm的病毒无法用光学显微镜观察清楚,无须再做更多的努力去改进光学显微镜的分辨率,这就是光学显微镜分辨的极限。1990年,在德国海德堡大学博士毕业的史蒂芬· 赫尔,一直不甘心“阿贝极限”对光学成像系统分辨率的限制,试着用各种方法来超越这个限制,但当时德国几乎所有的顶尖科学家都不支持他的想法。史蒂芬· 赫尔于1994年发表了一篇利用“受激发射减损技术(STimulated Emission Depletion,STED)”来突破“阿贝极限”的文章,他采用一束为激发光和一束损耗光照明荧光分子。激发光激发艾里斑范围内的荧光分子,使其中的电子跃迁到激发态,损耗光让位于艾里斑四周的分子荧光熄灭,只留下艾里斑中心部分的光,损耗光的光强越强,中间留下的部分越小,最小可达15 nm,从而实现“阿贝极限”的突破。在接下来的数年里,他将自己的设想逐渐变成现实:他开发出了STED显微镜。2000年,他用他开发的STED显微镜对大肠杆菌进行摄像,达到以前任何光学显微镜都达不到的空间分辨率,并由此证明束缚了人们200多年的“阿贝极限”的突破是有可能的,也由此开创了突破“阿贝极限”的研究热潮。2014年,他和另外两位科学家一同被授予了2014年诺贝尔化学奖。获得了诺贝尔奖的史蒂芬· 赫尔没有停下他进一步突破“阿贝极限”的脚步,2017年,史蒂芬· 赫尔发展了MINFLUX技术(MINimal photon FLUXes,最低光子数显微成像),并将其称为“后诺贝尔奖时代的显微技术”,MINFLUX进一步提升了光学分辨率,可以获得约1 nm的定位精度和约5 nm的空间分辨率,1 nm的定位精度已经与单个分子的大小十分接近。用这个显微镜分辨率的相关事件引申介绍,让同学们看到活生生的科学精神,敢于批判和怀疑,勇于探索和创新,胜于坚持和努力。更能从史蒂芬·赫尔身上看到人存于世的价值观,他没有因为获得了诺贝尔奖而躺平,更没有到处做报告捞金,而是仍然在追求着自己的科研梦想,通过自己的研究工作来改变世界。