类比法在大气探测学课程教学中的应用案例

作者: 李浩 赵现斌 李克凡 王晓蕾 李书磊 关吉平

摘 要:为了促进大气探测学精品课程的建设,探讨类比法在课程教学中的应用。针对记忆效应与热滞效应、气球测风与飞机测风、蝙蝠与气象雷达遥感、称重与气象卫星遥感四对特色内容,分析个别性、特殊性和普遍性等典型类比法教学应用示范案例。教学实践表明,类比法可以培养兴趣、激发联想、举一反三,是一种事半功倍的教学方法。

关键词:类比法;大气探测学;热滞效应;飞机测风;气象雷达;气象卫星

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)03-0074-04

Abstract: In order to promote the high-quality courses construction of atmospheric sounding, the application of analogy method in course teaching is discussed. Aiming at the memory effect and thermal hysteresis effect, balloon wind measurement and airplane wind measurement, bat and weather radar remote sensing, weighing and meteorological satellite remote sensing four pairs of characteristic content, we analysis the typical analogy teaching application demonstration cases such as individuality, particularity and universality. Teaching practice shows that the analogy method can cultivate interest, stimulate associations and draw inferences from one another. It is a teaching method with half the effort.

Keywords: analogy method; atmospheric sounding; thermal hysteresis; aircraft wind measurement; weather radar; meteorological satellite

大气探测学课程是大气科学和应用气象学等专业的基础课程[1],国防科技大学气象海洋学院开设该课程已有三十多年的历史,面对课程学时的不断精简、探测技术的快速发展、课程思政的时代要求、复合创新的人才培养等新趋势,教学团队秉承大气探测学“理工结合,落实到工”的基本理念[2],持续开展课程教学研究。类比法教学[3-4]按同类或相似事物规律相一致的特点,通过对未知或不确定对象与已知对象进行归类比较,进而提出合理的猜测或预判。合理地运用类比法,有助于理解抽象复杂的概念、性质和原理等,有助于培养兴趣、激发联想、举一反三。

大气探测学课程具有“气电一体,以气为本”特点[2],内容多、跨度大,特别需要和适合采用类比法。以大气探测体系二维图示[2]作为类比线索,本文简明扼要地分析了个别性、特殊性和普遍性等典型类比法应用示范案例,突破形式逻辑的限制,注重提高类比的内涵和外延。以类比一览表为主要形式,分析类比的共同属性和平行类推,旨在探讨类比法在大气探测学课程中的应用。

一、记忆效应与热滞效应的类比

热滞效应是指气温表与被测大气相接触,由于温度差异产生热量交换,最终达到热平衡需要一定时间的现象,又称之为热惯性[1,5]。大气探测接触式测量普遍存在滞后效应,滞后效应对于气象仪器的响应特性、采样间隔和数据处理具有重要影响。人的记忆效应和其他心理活动密切联系,是一种基本的心理过程,可以直观描述人对事物记忆和遗忘的循序渐进过程。每次信息重复输入的维持记忆的时间各不相同,该效应对人类记忆认知研究产生了重大影响,加以利用可提升记忆能力。为了理解和掌握气温探测的热滞效应,可以将其与人的记忆效应进行类比,见表1。

从表1中的类比对象的内容可以看出,人的记忆效应与气温探测的热滞效应适合进行类比的基础和前提是具有相似的内容和共同属性:记忆能力因人而异,不同的人对同一个内容的记忆效果是不一样的,且需要记忆的文字信息也是多样的;热滞大小因仪器而异,不同的气象仪器对同一地点气温测量的原始结果也不一致,且需要探测的气温分布是多样的。

基于两者相似的内容和共同属性,可以开展形式逻辑类比,表1中的平行类推条目:①人的当前记忆结果不是瞬时效应,而是前一段时期文字内容的积累;当前气温探测结果是前一段时期空气热量的积累,也就是说某时刻测温元件的示值是读数之前一段时间段内气温的积分结果。②在人的当前记忆中,越早的文字信息占比越少;当前气温探测结果中距读数时间越早的气温贡献越少,也就是说某时刻测温元件的示值受该时刻实际气温的影响最大。③对不同韵律类型文字信息,人的记忆衰减快慢不一样;测温元件对不同变化规律的气温平均效果不一样,也就是说测温值与气温频率特征有关。④重复阅读周期越短,获取的记忆就越准确;观测采样周期越短气温测量就越不失真,也就是说测温采样周期越小测值越准确,符合香农采样定理的一般规律。

二、气球测风与飞机测风的类比

气球测风是把气球看作随气流水平移动的质点,用仪器测量气球相对于观测点的空间坐标位置,确定气球的运动轨迹。根据气球在某时段内位置的变化,计算出它的水平速度,从而得到相应大气层的平均风向和风速。气象无人机基于探测任务的航迹规划,可在危险的空中环境作业,可以重复探测且续航时间长,可实现大范围目标区域连续探空,是高空气象探测的新技术,其测风原理和方法比气球测风复杂。在课程教学中,气球测风一般先于无人机测风。为了理解和掌握气象无人机测风技术[6],可以将其与气球测风进行类比,见表2。

从表2中的类比对象的内容可以看出,气球测风与飞机测风适合进行类比的基础和前提是具有相似的内容和共同属性:气球测风与飞机测风都属于直接探测和示踪物测风,都需要确定各自的运行轨迹和空间坐标;速度矢量合成的平行四边形法则是普遍原理,即气球与飞机均满足速度的矢量合成,即风速等于地速减空速。

基于两者相似的内容和共同属性,可以开展形式逻辑类比,表2中的平行类推条目:①气球测风方法中示踪物是气球,气球自身无动力且其空速为零;飞机测风法示踪物是飞机,飞机是有动力的,因此其空速一般不为零,这与气球的情况正好相反。②气球的质量和体积较小,能够完全响应风场,所以其地速等于风;飞机的飞行基于空气流体力学原理,所以其地速的大小和方向均不等于风,地速值大于风速。③气球受净举力和水平气流作用自由漂移,其运动轨迹不可控;飞机具有动力部件和飞控系统,可以规划航线实现机动飞行,并且可以加载更多的环境和姿态传感器。④气球在垂直方向上近似匀速上升,从而实现不同高度的空中风探测;飞机可以按水平归零、S弯曲线、爬升等多种方式飞行,实现空中多传感器信息采集和空中风解算。

三、蝙蝠与气象雷达遥感的类比

主动大气遥感是指遥感器向大气发射电磁波或声波信号,并接收与大气相互作用后的信号,从中提取气象要素的方法和技术。气象雷达遥感采用主动大气遥感方法,探测云雨等气象目标,反演大范围气象要素的时空分布,是最重要的大气探测和危险天气监测手段之一[1]。蝙蝠具有回声定位能力,蝙蝠的喉产生超声波通过口腔发射出来,当超声波遇到昆虫或障碍物反射回来时,能够用耳朵接受并判断探测目标是昆虫还是障碍物及其距离有多远。历史上,早期的雷达就是基于蝙蝠仿生学原理研制出来的。为了理解和掌握气象雷达遥感技术,可以将其与蝙蝠回声定位进行类比,见表3。

从表3中的类比对象的内容可以看出蝙蝠回声定位与气象雷达遥感适合进行类比的基础和前提是具有相似的内容和共同属性:蝙蝠和气象雷达都能持续不断地主动发射波,并接收目标的后向反射回波,同属于主动遥感技术;蝙蝠和气象雷达都基于不接触的方式,根据波所携带的目标信息,远距离感知一个空间区域内目标的位置和性质。

基于两者相似的内容和共同属性,可以开展形式逻辑类比,表3中的平行类推条目:①蝙蝠基于特定波长的超声波进行主动遥感,但超声波传播距离较小,抗干扰性能较差;气象雷达采用电子技术收发微波波段电磁波进行遥感,微波传播距离较远,抗干扰性能强。②蝙蝠的口能周期性地发出脉冲式超声波,作为可测距的信号源,实现对目标的连续定位;气象雷达的发射系统能周期性地发出脉冲电磁波,作为连续探测云雨位置和性质的信号源。③蝙蝠的耳朵和口腔联动,转动脑袋接收周围不同目标反射的超声波;气象雷达的接收天线和发射天线公用,伺服系统完成扫描,接收区域范围内云雨的后向散射波。④蝙蝠的大脑根据目标反射的超声波信息,解算目标的位置和性质;气象雷达的数据处理系统基于大气电磁波传输和散射理论,反演云雨的位置和气象要素。

四、称重与气象卫星遥感的类比

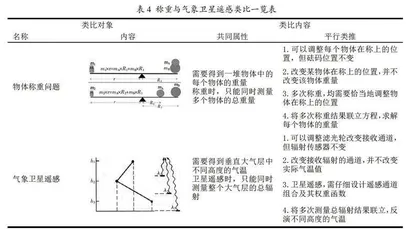

气象卫星遥感属于被动式大气遥感,遥感器接收大气自身发射的电磁辐射或反射自然源的电磁辐射,进而获取大气信息的方法和技术,已成为全球大气探测极其重要的技术[1]。气象卫星和气象雷达虽然都属于大气遥感,两者区别在于气象卫星遥感器没有发射部分,从而可以节省能源、缩小体积和减轻重量。由此带来的难点是如何理解气象卫星遥感测量目标距离的基本原理,这是比较抽象的问题。不同于此前先修的气象雷达,基于主动发射脉冲电磁波然后根据后向散射回波的延时完成测距。为了理解和掌握气象卫星遥感技术,可以将其与物体称重问题进行抽象的原理类比,见表4。

从表4中的类比对象的内容可以看出物体称重问题与气象卫星遥感适合进行类比的基础和前提是具有相似的内容和共同属性:本文构建了力矩平衡称重案例,任务是得到每个物体的重量,但称重时只能同时测量多个物体而不允许单独测量一个物体;气象卫星遥感任务是确定不同高度的气温,但卫星只能同时测量整个大气层向上的总辐射,而无法直接测量某一个特定高度处大气的辐射。

基于两者相似的内容和共同属性,可以开展形式逻辑类比,表4中的平行类推条目:①每次称重允许调整每个物体在称上的位置,但砝码位置始终不变,当然砝码配重有变化;遥感器的滤光轮可以调整从而改变接收通道,但辐射传感器不变,当然接收辐射有变化。②改变物体在称上的位置,砝码配重有变化,但并不改变物体的重量;改变接收辐射的通道,虽然接收到的辐射有变化,但并不改变实际气温值。③每次均需要恰当地调整物体在称上的位置,以便使所关注的物体对砝码配重影响最大;卫星遥感需要设计遥感通道及其权重函数,以便使相应高度的气温对辐射测值影响最大。④将多次称重的力矩平衡方程联立,由于每次每个物体的力臂是已知的,从而可以求解每个物体的重量;将多通道卫星测值联立方程组,由于权重函数是已知的,可以反演气温垂直分布。

五、结束语

在大气探测学教学改革建设中,根据课程的知识点体系及之间的逻辑关系,结合类比法教学一般方法,切实提高类比的可比性、启发性、条理性[7-8]。需要注意,类比法属于形式逻辑中的平行思维,中间隐含了归纳和演绎程序[4]。类比对象之间的共同属性是类比的前提,两者共性越多则类推结论越可靠,但类推结果的真实性仍然需要实践检验。实践表明,合理运用类比法教学可以培养兴趣、激发联想、举一反三,是一种事半功倍的教学方法。

参考文献:

[1] 孙学金,王晓蕾,李浩,等.大气探测学[M].北京:气象出版社,2009.

[2] 李浩,陆文,王晓蕾,等.构建开放型内容体系促进大气探测学精品课程建设[C]//2019新时代高校地球科学教改与创新研讨会论文集,2020.

[3] 李小华,李明,郑波,等.类比教学方法在量子力学课程中的教学探讨[J].教育教学论坛,2014(24):100-101.

[4] 蔡晓烽.物理教学中的类比教学[J].宁德师专学报(自然科学版),2010,22(3):323-325.

[5] 金莲姬,牛生杰,成亚萍.测温传感器响应特性及其在资料同化中的应用[J].南京气象学院学报,2003(4):481-488.

[6] 马舒庆,汪改,潘毅,等.微型探空飞机解析测风方法[J].大气科学,1999(3):377-384.

[7] 李浩,陆文,王晓蕾,等.运用逻辑思维构建大气探测学课程知识导图[C]//2020新时代高校地球科学教改与创新研讨会论文集,2021.

[8] 潘亚宜.巧用类比三原则[J].教育教学论坛,2010(19):116.

基金项目:湖南省教育厅研究生优质课程“现代大气探测”(X070611505)

第一作者简介:李浩(1973-),男,汉族,江苏如东人,硕士,副教授,系副主任。研究方向为军事大气探测理论与技术。