高校理工类通识课课程思政教学方法探索与实践

作者: 徐之海 金鑫 李奇 陈跃庭 徐南

摘 要:高等院校课程思政教学责任重大、使命光荣,承担着培养与教育新一代大学生爱党、爱国、爱社会主义、爱人民、爱集体、形成正确的人生观和价值观、提升道德修养和文化素养的光荣使命。在高等院校通识课中开展课程思政建设,是在育人第一阵地践行新时代赋予高校“立德树人”根本任务的重要途径。该文从课程思政育人目标、思政素材选取准则、教学方法尝试、课程引领动态建设及相关教学成果与效益等方面,总结浙江大学本科生通识课深空探测的课程思政教学实践,展开对课程思政理论研究和教学方法的探索与思考,探讨高校理工类通识课程思政的教学规律,旨在为课程思政教学在高等院校理工类通识课及专业课中的推广和普及提供参考与借鉴。

关键词:课程思政;立德树人;理工类通识课;深空探测;教学方法

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)03-0090-04

Abstract: The ideological and political education in colleges and universities is of great responsibility and honorable mission. It is responsible for cultivating and educating a new generation of college students to love the CCP, country, socialism, people, and community. It also plays a vital role in guiding college students to set up the correct outlook on life and values,improving their morality and culture cultivation. Carrying out curriculum ideological and political teaching in the general selected courses of colleges and universities is an important way to practice the fundamental task of "cultivating morality and cultivating people" in the front lines of education. This paper comprehensively summarizes the teaching practices of the undergraduate general selected engineering course of Zhejiang University-"Deep Space Exploration"-from the aspects of curriculum ideological and political education goals, teaching contents selection criteria, teaching methods attempt, dynamic construction of curriculum guidance, and related teaching results and benefits. It's wished that the discussion of teaching methods and rules in our curriculum practicein this paper can provide valuable references to the promotion and popularization of curriculum ideological and political education in science and engineering general selected courses as well as in major courses.

Keywords: ideological and political education; cultivating morality and cultivating people; general courses in science and engineering; deep space exploration; teaching method

教育的根本任务是“立德树人”,重要使命是“服务中华民族伟大复兴”。习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调了思想政治教育的重要性,教师要通过课堂教学实现课程学习与思想政治理论学习的同向同行,形成协同效应[1]。2020年5月教育部印发了《高等学校课程思政建设指导纲要》的通知,进一步明确了课程思政建设的目标和内容[2]。课程思政对于新一代大学生树立正确的人生观、价值观具有重要意义。高校应紧紧抓住课堂教学这第一阵地,提取通识课和专业课程理论知识与价值理念、科技前沿及精神追求等相契合的知识点,并以此为载体,潜移默化地对学生的思想意识、行为举止产生影响,即把专业教育与立德树人、传授知识与理想信念有机结合,实现全员育人、全过程育人、全方位育人的教育目标。

目前各高校都非常重视针对课程思政的课程改革,但是由于理工科课程中的自然科学教学内容与思政内容在客观上存在一定距离,在融合过程中存在一定难度,因此对理工类课程思政的探索显得更为急迫和重要[3]。本文从课程思政育人目标、思政素材选取准则、课程思政教学方法尝试、课程引领动态建设及相关教学成果与效益等方面,较全面地总结了浙江大学本科生理工类通识课深空探测课程思政中的教学实践。提出对课程思政理论研究和教学方法的探索与思考,探讨高校理工科类通识课程思政的教学规律,旨在为课程思政教学在高等院校理工类通识课及专业课中的推广与普及提供有价值的参考和借鉴。

一、课程思政育人目标

高等教育课程思政教学责任重大、使命光荣、内容丰富,承担着培养与教育新一代大学生爱党、爱国、爱社会主义、爱人民、爱集体,引导大学生形成正确的理想信念、政治认同、家国情怀、文化素养、宪法法治意识、道德修养的光荣使命。

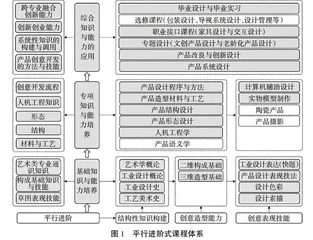

深空探测是一门面向全校本科生开设的理工类通识课程,综合涵盖行星科学、运载火箭、卫星系统和探测技术中的基本概念及知识,具体内容包括太阳系与太阳探测、月球探测、中国探月工程、火星探测、金星与水星探测、巨行星与小行星探测、中国深空探测规划及相关科研工作。课程在介绍太阳系各大天体、国内外探月工程和深空探测活动的同时,向各专业背景的同学们普及相关天文学及航天工程的通识知识。并将习近平总书记的“中国航天梦”“中国航天伟大成就”“中国航天典型人物”等思政教育融入课堂教学之中,提高学生对探月和行星星际探测等国家重大航天科学工程的理解能力,激发学生强烈的家国情怀和责任担当意识,培育航天情结,增强民族自豪感,建立中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信和文化自信,引导学生将自身的发展融入到国家与民族振兴之中,为国家建设贡献智慧和力量(图1)。

二、思政素材的选用准则

对于以培养创新型工程科技人才为目标的理工科专业而言,其培养方案的课程设计以自然科学课程为主体,教师在教学过程中也更重视专业知识的传授和实践技能的培训,呈现出专业化和实用化的特点[4]。在此种情况下,将思政事迹素材与专业知识的传授相结合是一种可选择的较好方式。

首先,在思政素材的选择上,要具有思想性、贴切性、时代性,可以从历史事件、典型人物、当前形势、未来规划等多个维度挖掘思想政治教育内容。在思想性方面,注重深度和政治高度,激发学生的民族自豪感,坚定学生的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信;在贴切性方面,强调与课程内容自然有机结合,润物细无声地增强学生的家国情怀和担当意识;在时代性方面,重点选择具有划时代影响的典型人、事、物,增强学生的民族自豪感,激发学生的爱国热情。

其次,在教学安排上,要注重自然性,做到潜移默化地将与课程内容贴近的思政元素以更多的方式融入到课程教学中。专业知识依旧是高校理工科通识课及专业课教学的根基,思政元素更多是起到画龙点睛并升华主题的作用。在这个过程中,要避免生搬硬套,需要教师基于对思政核心原则和要求的内化,结合教学活动的实施深度开发课程,挖掘其中的思想政治教育因子,巧妙恰当地将正确的价值追求和理想信念传递给学生,实现“全员育人、全过程育人和全方位育人”。

航天技术是国家科技的战略制高点。深空探测与时俱进也在课程思政内容的选用上注重思想性与政治性的结合。在总体介绍航天技术发展的同时,融入人类探索宇宙奥秘的科学精神、深空探测航天技术对一个国家与民族的重要战略意义等,具体生动地介绍了钱学森等老一辈科学家的爱国主义精神、勇攀高峰的科学精神,深入浅出地剖析了世界航天格局及中国航天发展,引导学生体会新中国独立自主、自力更生,打破西方国家技术封锁的坚韧,提高学生对国家尖端科技发展重要性的认识,激发学生树立科技兴国、为民族强盛而努力的爱国信念;在介绍探月工程的具体内容时,通过介绍中国探月的立项、研制与执行、已取得的辉煌成就和未来规划,融入中国实施探月工程对国家航天技术发展的意义、国家决策及军民融合的社会主义制度优越性等,激发学生民族自豪感,了解中国探月工程和中国航天取得的巨大成就,同时正视存在的技术差距;在介绍中国深空探测规划与浙江大学在探月工程中的相关工作时,介绍我国重大航天工程的规划历程、深空探测“两个一百年”的奋斗目标,以主讲教师自己参与探月和深空探测工作的亲身经历,坚定学生的四个自信,激发学生爱校、爱国和报国之心;在介绍中国探月嫦娥工程实施过程中,同时介绍中国航天的三个里程碑,及其对国家航天技术发展的意义,穿插介绍了中国探月工程吴伟仁总设计师、嫦娥一号探测器总设计师兼总指挥叶培建院士等重点人物的故事及若干航天人的故事。同时随着我国探月与深空探测工程的开展,实时更新与补充相关教学内容,积累和收集中国探月与深空探测中发生的感人故事,适当增加相关思政内容。

三、课程思政教学方法尝试

课程思政的教学需要采用具有鲜明特色,多种模式结合的方式。可以采用教师授课、视频观摩、模型讲解、互动交流、创新作业和创意探讨相结合的教学方式,在理工科专业课中采用此方法实现课程思政教学,可以系统地利用教学中的各种动态因素,将教研一体、学科交叉和思政教育进行整合。

在教学内容上,采用教师授课和视频观摩相结合的方式,用短视频打开学生的思路,引导学生对课程内容进行更深入的思考;在教学过程中,使用可供近距离观看的模型等实物补充课程中难以理解的原理,通过学生与老师、学生与学生的互动交流既可以消化理论知识,又可以对思政案例提出更多的想法,推进课程思政的进行(图2)。

对于专业课程,课程思政不是要按照思想政治理论课的模式去教授专业课,而是在获得专业知识的同时引发价值领域的思考,实现思想政治教育与专业课程的有机对接,因此引发学生的思考与交流尤为重要[5]。深空探测在课程的最后环节设置创新作业和创意探讨,在这个过程中培养学生的创新能力、激发学生的爱国热情,引发学生在课程内容和思政内容两方面的深层次思考和交流。这对教师授课提出了更高的要求,教师需要站在更高的角度对课堂效果进行组织管理,通过问题实时引导控制课程走向,以线带点、以点成面,最终实现教学意图[6]。

四、课程引领动态建设

利用研究型大学的科研和人才资源优势,提高课程教师的政治素养和专业素养,强化课程内容与科技前沿结合程度,源源不断地为课程注入“新鲜血液”,进而加强课程的引领动态建设。这样既能通过科研促进教学,又能让学生有机会接触最新的研究成果、了解学科的前沿知识,激发学生的创造力、提高学生的眼界和格局、培养学生批评性思维。