科教融合背景下空气污染气象学教学方案完善研究

作者: 王颖 陈强

摘 要:科教融合是丰富教学内容、提高教学质量、培养创新型和应用型人才的重要途径。将区域污染防治研究、大气污染成因分析和空气质量数值模拟方法等最新的研究成果融入教学中,优化并完善空气污染气象学教学内容;通过组织小组讨论、案例分析等多元化的授课方式,培养学生独立思考、发现问题和解决问题的能力,增强学生对大气科学基础理论的理解能力;深入践行科教融合,以高水平科学研究培养学生专业实践能力,为学生就业从事相关研究工作打下坚实基础,对于充分发挥高校科研育人作用意义重大。

关键词:科教融合;污染气象;教学内容;污染防治;应用型人才

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)03-0106-05

Abstract: The integration of science and education is an important way to enrich teaching content, improve teaching quality, and cultivate innovative and application-oriented talents. The latest research results such as regional pollution prevention and control research, air pollution cause analysis and air quality numerical simulation methods are integrated into the teaching to optimize and improve the teaching contents of air pollution meteorology; through organizing group discussions, case studies and other diversified teaching methods, students are trained to think independently, find out problems and solve them, and enhance their understanding of the basic theories of atmospheric science; Deeply practicing the integration of science and education, cultivating students' professional practical ability with high-level scientific research, and laying a solid foundation for students to engage in relevant research work are of great significance to give full play to the function of scientific research in universities to educate people.

Keywords: integrating research into teaching; pollution meteorological; teaching contents; pollution prevention and control; practical talents

教学和科研是高等教育的两项基本任务。教学是大学的根与本,科研是教学的应用与实践,两者是相辅相成、互为补充、相互促进的辩证统一关系。教学和科研在高等教育的地位和作用一直是大学教育争论的焦点,受学校排名、职称评审等多方面因素影响,大部分高校存在“重科研、轻教学”的情况,导致教学质量不断下降[1]。为了平衡发展高水平研究支撑高水平教学的教育理念、创新人才培养模式、深化课程体系改革,并为提高本科教育质量提供强力支撑,国内大学进行了大量探索性工作[2],逐步形成了多种教学科研融合的方式,包括:在办学理念上突出本科教学的重要性,培养体系中不断加强本科生科研训练,教学方法上逐步推广研究性教学,在教学队伍上推动科研高水平教师承担本科教学工作,职称晋升及奖励体系中突出教学指标的比重等[3]。很多高校教师结合多年教学经验,不断将科技创新成果融入课堂、动态更新教学内容,积极探索并提升教学质量[4],充分发挥大学在培养全方面人才中的作用。

国内、外高水平大学的实践表明,将科研实践融入课堂教学,实施教学与科研融合引领高等教育人才培养模式的变革,既是高校办学实践的产物[5],也是高校培养创新型人才的重要手段和主要途径[6]。教育部在《关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》(教高〔2019〕6号)中提出并要求在本科教育中要立足经济社会发展需求和人才培养目标;加强课程体系整体设计;提高课程建设规划性、系统性;推动科研反哺教学,强化科研育人功能;推动高校及时把最新科研成果转化为教学内容,激发学生专业学习兴趣;加强对学生科研活动的指导,以高水平科学研究提高学生创新和实践能力。科学研究与教育教学相互融合已经成为我国各高等院校培育高层次、高能力和高素质人才的重要手段和主要路径之一,对培养高水平的创新型、应用型人才具有十分重要的意义[7]。

大气环境问题的严重性和大气环境保护工作的重要性,迫切需要高校通过科研与教学融合,培养创新型、应用型和复合型人才。随着我国经济社会发展规模不断扩大,经济环境矛盾日益突出,能源和资源的需求不断增长,导致大气污染问题日益突出,呈现出以PM2.5和O3为特征污染物的区域大气复合污染特征。大气污染不仅危害人群健康,影响正常生产生活活动,其对天气和气候的影响也不容忽视。因此,大气环境保护事关人民群众根本利益,事关经济可持续健康高质量发展,事关全面建成小康社会和美丽中国建设。

大气污染成因的复杂性和大气环境治理的艰巨性,决定了大气污染防治工作的科学性。精准施策、靶向治理,迫切需要科教融合模式培养的专业人才。大气环境质量由污染源排放和气象条件决定,污染源排放是造成大气污染的根本原因,气象条件是诱因。大气污染来源复杂,受人为源排放和自然源排放双重影响[8-9],污染物种类繁多,在各种尺度大气过程作用下,呈现不同的时空变化特点,大气污染成因复杂,迫切需要高校培养专业型人才,服务于国家大气环境保护战略,服务于区域和城市大气污染防治。

污染气象学是近代大气科学研究的一个新的分支学科,也是大气环境问题研究与应用的重要领域,其应用型学科性质决定了教学环节实施科教融合具有重要意义。污染气象学的主要教学内容是研究大气环境中污染物扩散、输送和沉降等物理过程和化学转化过程的基本特征及变化规律,并通过模拟的方法预测空气污染物的浓度分布及其对环境空气质量的影响。污染气象学研究的目的是指导学生运用气象学原理和方法,处理以大气扩散和转化为核心的空气污染问题,更好地服务于经济与社会可持续发展。

一、空气污染气象学教学现状

目前,国内高校普遍使用的空气污染气象学教材是南京大学蒋维楣等编著、气象出版社出版的《空气污染气象学教程》[10],该教材于1993年第一次出版,2004年3月发行了第二版,删减了污染气象学在厂址选择和烟囱高度设计等方面的应用,并在复杂地形污染扩散模拟方面增加了一些新的研究方法,但教程的核心内容仍然是描述高斯扩散体系的污染扩散模拟。这种方法可以较好地解决以燃煤型污染为特征的空气污染问题,是我国大气污染防治早期阶段的主要技术方法。但随着社会经济的进步及大气科学的发展,污染物浓度监测和大气污染问题研究方法推陈出新,现有的教材已无法满足复杂大气污染问题应用型研究人才培养的需要。在课程讲授中结合学科前沿和应用研究进展,将科研成果融入教学中,践行理论知识与科研实践结合,全面提升理论基础教学水平。

二、空气污染气象学教学内容

空气污染气象学的主要目的是培养解决实际大气环境问题的应用型专业人才。因此,紧密结合国家环境保护政策和地方大气污染防治需求,增加区域污染扩散模拟、污染过程分析等应用技术内容,突出教学理论的实际应用性,使学生更为全面、具体和深入地理解课程的基础理论、应用方向和研究意义,为未来从事环境科学研究和污染防治工作打下坚实的理论基础。

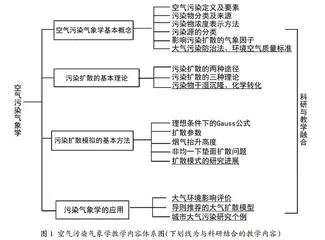

空气污染气象学的基本理论体系包括空气污染气象学基本概念、污染扩散的基本理论、污染扩散模拟的基本方法及污染气象学的应用等四部分内容,主要教学内容如图1所示。

(一)空气污染气象学基本概念

空气污染问题的基本概念包括空气污染的定义、污染物来源、污染物浓度表示方法、影响污染物散布的主要因子,以及污染气象学的研究内容、意义及研究进展。教学目的是让学生掌握污染气象学的基本概念,形成对污染气象学的整体认识。该部分知识点应增加环境空气质量和环境管理体系的背景知识,使学生全面了解我国的环境空气质量管理体系。在教学中结合国家大气污染防治法、环境污染控制方法、环境空气质量标准和环境质量指数等基本知识,让学生深层次理解污染气象的基本概念、研究方法和防治目标,了解大气污染治理的方向和需求,逐步形成对大气环境保护研究和大气污染防治体系的认识。

(二)污染扩散的基本理论

描述污染物在大气中的扩散的方法主要有拉格朗日方法和欧拉方法,以及三种基础理论——梯度输送理论、统计理论和相似理论,教学的目的是让学生掌握污染扩散体系的基本原理和物理机制,要求学生具备流体力学、大气环境化学和边界层气象学等基础。课程讲授中应紧密结合我国目前PM2.5和O3的复合型污染的特征,增设二次颗粒物生成和O3形成的大气环境化学机理的介绍,让学生了解污染物在大气中的化学过程,为后期数值模式学习及污染气象成因分析奠定基础。

(三)污染扩散模拟的基本方法

污染扩散模拟是这门课程的重点与核心,主要讲授理想条件下高斯点源、面源和线源扩散公式及扩散公式两个重要参数(扩散参数和抬升高度)的计算方法。空气污染气象学教材的高斯扩散体系是我国第一代空气质量模型[11],是污染扩散相关理论知识体系中最基础的内容。高斯扩散模型(GAUSS模式)通过简化质量守恒方程、动量守恒方程和热通量守恒方程等控制方程,获得物理概念清晰的扩散公式。该模式是目前广泛应用的AERMOD模式、CALPUFF模式的基础模型。为了培养学生具备污染扩散模拟的能力,讲授中应增加大气环境影响评价技术导则推荐的空气质量模型,如AREMOD模型、CALPUFF模型以及美国多尺度空气质量模型系统CMAQ(Community Multiscale Air Quality)模式、WRF-Chem模式等模式的物理框架与模拟,紧跟学科研究进展和研究热点,为学生毕业后从事相关研究工作打下坚实的基础,培养学生实践能力,提升就业能力,扩展就业范围。

(四)污染气象学的应用

充分结合科研项目与科研成果丰富污染气象学教学内容,深入践行科教融合。一是增加与实际应用密切相关的大气环境影响评价内容。环境影响评价制度是我国的环境保护的一项基本制度,大气环境影响评价和环境风险评价是环境评价的重要内容之一,这两部分评价内容均与大气扩散模拟预测密切相关,教学中应补充大气环境影响评价的相关内容和方法,既可以提升学生的学习兴趣,同时也拓展了知识面,利于本科毕业后从事环境咨询工作。二是增加地方污染防治研究案例,通过研究地方大气污染问题和污染特征,分析污染物排放、气象条件与空气质量的关系,对城市监测站监测的各主要污染物时刻变化特征和污染特征进行综合研判,分析大气污染问题成因,锻炼学生分析问题和解决问题的能力,培养学生科研思维,达到学以致用的目的。

三、践行科教融合完善课程教学体系