非农学涉农专业农学概论课程教改探索

作者: 王浩 林同保 郭家萌 王泳超 邵瑞鑫 张学林 杨青华 程西永 王淑兰

摘 要:农学概论是非农学涉农专业的关键课程,是非农学专业研究生掌握专业涉及农学知识的必备课程。该文结合非农学涉农专业学生的专业特点,针对教学过程中教材与专业契合不足,部分知识学生兴趣不足、学时有限、缺乏实践课程等问题,提出基于目标专业特点,从教学模式、教学内容、教学手段等方面对农学概论进行课程改革,提高教学的专业匹配度,提升该课程的教学效果。

关键词:农学概论;涉农专业;教改;教学效果;农业

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)03-0124-04

Abstract: Introduction to Agronomy is a key course for non-agricultural majors,andit is a necessary course for non-agricultural graduates to master professional knowledge related to Agronomy. This paper combines the professional characteristics of non-agricultural students majoring in agriculture, focusing on the inadequacy of textbooks and majors in the teaching process, lack of interest in some knowledge students, limited learning hours, lack of practical courses, and lack of student interest. Based on the characteristics of the target major, the teaching model, the curriculum reform of "Introduction to Agriculture" in terms of teaching content, teaching methods, etc. The purpose of the study is to improve the degree of professional matching of teaching and enhances the teaching effect of the course.

Keywords: Introduction to Agronomy; Agronomy specialty; educational revolution; teaching effect; agronomy

农业是人类社会的基础产业,为人类的生活生产提供物质保障,解决人类的衣、食、住、行等需求。可以说农业是人类生存的基础,人类现代文明的基础,人类社会进步的基础[1]。农业的发展与其他产业密切相关,其他产业的发展以农业作为基础。目前农业已渗透到各个领域,如加工、制造、信息化、机械、环境和生态等。农业发展为其他领域提供物质与动力,其他领域的发展也为农业的发展提供支撑[2]。农业的基础地位主要体现在社会经济的基础和国家稳定的基础。

从社会经济方面,农业被称之为社会经济的基础。农业曾是社会的唯一生产部门,社会经济的其他部门的产生都是以农业生产的发展,劳动生产率的提高和剩余产品的增加为前提的。只有当农业生产率提高,剩余农产品大大超过农业劳动者个人需要的时候,其他部门才能够从农业中独立出来。农业劳动生产率越高,为社会创造的剩余产品及剩余价值越多,才利于其他部门或产业的更快发展。就世界范围而言,农业的发展水平、速度和规模,在一定程度上决定着其他产业的发展速度和规模。虽然某些发达国家的农业相对薄弱,主要依靠出口工业产品换取进口大量的农产品,以维持其国民经济快速发展对农产品的大量需求,但是如果没有其他国家农业的高度发展,这种国际贸易是不可能实现的。随着农业的发展,农业生产以外的经济文化活动加强,科学技术不断进步,生产工具日益改良,从而进一步增加了农业剩余产品的数量和种类,解放了更多的农业劳动力,为其他部门的发展提供了必要条件[3]。正是由于农业和其他部门的相互合作与促进,才形成了当今丰富多彩的世界,展现出了农业与社会经济之间的密切联系。从社会稳定发展的角度,农业是国家长治久安的基础。“粮安天下”“民以食为天”等历史经验均指出了农业的重要性。农产品供应能否自足,价格是否稳定,直接关系到人类的生存。由此农业与社会科学密切相关,农业是安定天下的根本产业[4]。

此外,其他领域的发展可为农业的发展提供导向,进而引起农业生产方式的变革。如农业机械的发展大大提高了农业生产效率,解放了人类劳动,历史上每一次的机械变革均会引起农业生产方式的极大改变。进入新时代,信息化、智慧化成为农业的主流名词,这与计算机,通信等的发展密切相关。由此可见,农业的发展需要其他领域的技术作为支撑,农业可以为其他领域的发展提供基础保障,提高发展动力与契机。

目前农学专业是研究农业的主要学科,农学是农业科学中的一个重要分支,是一门服务于种植业的综合性很强、涵盖范围很广、研究农业生产的应用学科。农学知识的掌握可以更好地服务农业,更好地理解和研究农业最终促进农业的进步。进入21 世纪以来,科学技术发展日益迅速,信息技术、计算机技术快速渗入到各个学科领域,并且农业生产中的环境保护意识、可持续发展意识、优质高效意识、规模经营意识等越来越强,这就决定了农学学科与农业信息技术、生物技术、生态农业、可持续农业及机械化农业的结合日益紧密。农学未来的发展将以上述学科领域的快速发展为动力,上述学科领域的发展需要农学知识作为支撑。同时,以农学为服务对象的农业生产中存在的问题也为各有关学科提供新的研究方向和课题,加快学科之间的渗透和融合[5]。这就要求非农学涉农专业学生具备农学、农业领域相关知识,了解农学的内涵。农学概论课程为面向农业院校非农学涉农专业学生开设的选修课程,学时数通常在36~48,在较少的学时数下,讲授本课程所包含的作物遗传育种、栽培耕作、植物保护等范围广、联系松散的众多理论知识,涵盖作物学、土壤学、植物营养学、植物保护学及作物生态学等学科的核心内容,其综合性、概括性很强,基础性、应用性兼备,是非农学涉农专业学生的必备课程。在农学概论课程涉及内容广、学时短,授课专业广的背景下,农学概论课程的授课也需要具备复杂性与针对性。笔者作为该课程的主讲人,通过近年来的授课经验和对教学学术的问卷调查,分析课程授课过程中存在的问题,提出非农学涉农专业农学概论课程教学改革新思路,对相关专业师生如何上好这门课程,提高教学效率,增强学生对农学的了解与农学知识的重视进行探索。

一、传统课程教学现状及存在的问题

(一)教学已有情况

农学概论课程已在非农学涉农专业广泛开设,如资源与环境学院的土壤类、植物营养类专业,经济与管理学院的农业经济管理专业,机电工程学院的农机专业等。目前各专业使用统一的教材,课件安排、课时安排基本一致。以往传统观点认为对各专业教学需理解掌握本书的所有内容,因此在教学中各章节均列为重点讲述内容。其教学主要为课堂教学,以教师讲解为主,采用PPT,以图文并茂,视频辅助的形式讲解课程主要内容,课堂上主要讲解农业领域基本概念、作物的遗传规律、生育规律、环境效应、栽培技术、种植制度及病虫草害等内容。由于课程学时有限,课程讲解速度较快,非农学涉农专业学生农学基础薄弱,因此教学往往达不到预期效果,学生的反馈也表明该课程知识量大,加之学生农业农学基础薄弱,因此难以达到深刻的理解与应用。农学概论课程考核以讲授知识考试为主,并结合平时课堂表现进行考核,最终学生考试成绩占比60%、考勤占比10%,平时课堂表现及完成作业情况占比30%。

(二)存在的问题

1. 教材与专业契合不足、部分知识学生兴趣不足

农学概论课程设置统一授课模式,所有专业学生采用统一教材,重点放在讲解作物的遗传规律、生育规律、环境效应、栽培技术及种植制度等章节。但由于农学概论是针对非农学专业领域开设的课程,不同的专业对农学知识需求存在很大的差异。如农业机械设计专业学生往往需要重点多学时讲述农业机械与土壤和作物生产的关系及其对作物生产影响和作用机制,阐述现有农业生产对机械的需求及不同作物的需求特点,进而有针对性地改良机械,从服务农学的角度发展适宜的农业机械;该专业学生往往对作物遗传改良领域的兴趣与需求不高。农林经济管理专业学生往往更感兴趣农业在国民经济中的作用、农业的地位、作物产量与品质形成影响因素、作物生产中投入与产出及环境影响等内容,对农业的节本增效生产等经济领域内容兴趣十足,但对作物的生育规律、作物的遗传改良、作物的栽培生产应用模式等部分内容往往兴趣不足。这也导致了学生学习过程中部分章节效率不高。以上结果说明了对不同专业学生的授课需要针对性编排教材及授课重点。因此该门课程授课应根据其学科特点,重点讲述学科领域关键农学知识,真正做到农业服务学科,学科服务农业,同时也要根据该专业的培养计划,系统梳理学生已学课程,避免过多的授课重复。

2. 学时有限、缺乏实践课程

农学是一门紧密结合生产的学科,农业相关知识的学习要求理论与实践结合,培养学生农业生产知识的应用能力,农业生产实践可以更好地将专业知识应用到生产中去,提高学生对学科的认识,将农业专业知识与目标专业知识更好地结合,融会贯通,加深学生的理解。通过农业生产实践可以使学生亲身体会作物生产的关键环节与主要应用技术,提高学生理论与实践结合的能力,提高学生分析、实践、解决问题的能力,充分认识农业生产是学生从理论走向实践的关键课程,可增加学生的认识感、使命感与社会责任感。但在传统的教学过程中,由于课时短、理论知识多,教师往往重点放在理论知识讲解,强调概念性的认识,在缺乏实践课程的教学下,农学概论课程的讲解往往难以与目标专业深度融合,达到理想的教学效果。

二、基于目标专业的农学概论课程改革

(一)根据授课专业调整教学内容

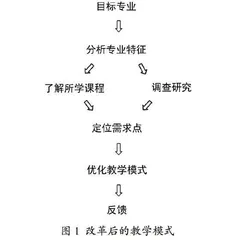

农学概论课程授课对象往往为非农学专业学生,其特殊性决定其课程授课应根据专业针对性开发授课模式,调整培养重点。本次课程改革仍以传统课堂授课,PPT讲解为基础。在课程开设前根据目标专业学生分析专业特征,清楚专业对农学知识的需求领域、应用领域、服务方向和改进重点等。并通过问卷和面对面进行实际调查研究,对目标学生进行调研。重点调查学生对农学知识的需求情况,重点需求内容,当前所学专业在农业领域的主要应用方向及欠缺知识点。然后根据调研结果重新规划设计课程内容,设计实践课程,调整授课重点,做到农学概论课程讲解重点与实际专业需求吻合,专业应用方向吻合。此外在授课时增加学生反馈环节,增加农学知识在其专业运用讨论环节,及时优化教学内容与重点(图1),然后根据反馈不断优化该专业课程授课重点与授课模式。

(二)丰富教学方式

在教学内容重点梳理的基础上,简化非重点内容的教学课时,增加实践环节,如适当安排一些实验、实习或生产考察内容,增加学生对专业涉农知识的认识,提高实践能力,如农机专业学生增加机械耕种过程的实践,农林经济管理专业学生增加农业生产现状调查,乡村生产模式调查等实践内容。在教学方法上重视多媒体等现代化教学手段以及视频教学的运用,让学生直观地感受农业的应用与地位,使学生获得深刻的感性和理性的双重认知[6]。此外随着互联网的发展,课程教学也应多样化,课后学习可更加便捷,课程老师应利用信息化发展的优势,在课改后的教学过程中增加网络课程如慕课、学习通等的介绍,让学生在课余时间通过学习平台及时温习所学知识,拓展学生学习范围,拓展学生获得相关知识的途径。另外在智能手机飞速发展的今天,查阅资料、资助学习等可在手机上实现,在课程讲授过程中除了板书和多媒体配合外,充分利用现在学生喜欢上网,手机人手一部的特点以及丰富的手机端“教学APP”等,在教学中给同学们介绍多种学习途径。上课过程中和课后倡导学生自主查阅资料,分析解决问题[7]。课后利用各种即时工具等进行答疑讨论、资料共享等,为学生课后的自主学习提供便捷的学习平台,让老师学生零距离。

(三)拓展学生对农业地位的认识,深化农业与其他领域的关系

农业的基础性决定了其产业的根本地位,决定了其在社会各个领域的重要性及不可替代性,及知识的必学性[8]。农业地位的认识提升可以更好地提高学生对农业的理解,对国家民族过去、现在和将来的认识,学生在实际教学中应拓展学生对农业地位的认识,提高学生对课程的重视程度与使命感和担当感。在此基础之上进一步将目标专业与农业知识、农学概论课程紧密结合进行讲解,达到扩展学生的知识面,提高学生对农业及所学专业认识的目的。做到在课程的全程讲解中将农业知识融合到学生所学的专业中去,巩固和提升学生的专业能力,将农业知识的基础性、有用性、关键性、学习必要性充分实现。