国际经济与贸易专业“双元制”人才培养模式改革研究

作者: 乔敏健

摘 要:为推进国际经济与贸易专业的人才培养质量,更好地服务于更高水平开放型经济体制的建设。该文将国际经济与贸易专业人才培养中存在的问题归纳为如下三个方面。课程设置重理论轻实践、教学内容与时代发展不匹配的特征突出和教师队伍的实践经验缺乏;在此基础上该文结合德国“双元制”人才培养模式,分析在国际经济与贸易专业推进“双元制”人才培养模式改革的必要性与可行性;最后从提高企业在高校人才培养中的参与度,聘请政府、企业等领域的专家担任实践指导教师,做好理论课程与实践课程的衔接、夯实学生专业基本功三个方面得到推进国际经济与贸易专业“双元制”人才培养模式改革的举措。

关键词:国际经济与贸易;双元制;人才培养;改革;举措

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)03-0141-04

Abstract: In order to promote the talent training quality of international economics and trade specialty, better serve the construction of a higher level of open economic system. This paper summarizes the problems existing in the cultivation of talents for international economics and trade majors as follows: the emphasis on theory over practice in curriculum setting, the prominent feature of teaching content not matching with the development of times, and the lack of practical experience of teachers. On this basis, this paper analyzes the necessity and feasibility of promoting the reform of "dual system" talent training mode in international economics and trade specialty, combining with the German "dual system" talent training mode. Finally from raising enterprise participation in the cultivation of talents in colleges and universities,we invite government, enterprises and other experts in the field as practice guidance teachers, completes the theory course and practice course of cohesion, strengthen students' basic skills in three aspects obtained on international economic and trade professional "dual system" talent training mode reform measures.

Keywords: international economy and trade; dual system; talent training model; reform; measures

国际经济与贸易专业发轫于我国对外开放的背景之下,1998年国际经济与贸易专业正式出现于《普通高等学校本科专业目录》中。目前,我国对于国际经济与贸易专业的人才培养目标也已基本形成共识。国内院校普遍认为国际经济与贸易专也旨在培养具备扎实的经济学理论知识和国际经济、国际贸易和国际投资专业知识,熟悉国际通行的经贸规则及我国对外经济贸易的政策法规,能够认识和把握国内外经济、贸易的运行机制和发展规律的专业化人才。

在新时代背景之下,我国正处于全面对外开放,建设更高水平开放型经济体制的关键时期,随着国际生产分工日益精细化,国际经济合作变得愈发重要。时下,随着“一带一路”倡议稳步推进,我国逐渐走进世界舞台的中央,我国需要进一步提升话语权和国际影响力。作为未来国际经贸合作的后备力量,国际经济与贸易专业的人才培养需要紧跟时代步伐,培养出具有国际竞争力的专业人才。基于此,本文从国际经济与贸易专业人才培养模式入手,系统分析当前我国国际经济与贸易专业人才培养中存在的问题,在此基础上分析在国际经济与贸易专业中推行德国“双元制”人才培养模式的必要性与可行性,最后得到我国国际经济与贸易专业推行“双元制”人才培养模式的举措。

一、国际经济与贸易专业人才培养中存在的问题

国际经济与贸易专业是一门理论性与实践性均较强的专业,因此该专业的培养需要充分重视理论与实践的结合。为此,本部分从课程设置、教学内容和教师队伍的实践经验三个维度解析国际经济与贸易专业人才培养中存在的问题。

(一)课程设置重理论轻实践

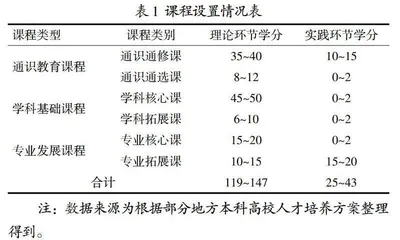

从目前国际经济与贸易专业的课程设置情况来看,我国绝大多数院校将毕业总学分安排在140~180学分左右。大多数高校国际经济与贸易专业的人才培养方案显示,其课程基本上包括通识教育课程、学科基础课程、专业发展课程三个大类,课程涵盖通识通修课、通识通选课、学科核心课、学科拓展课、专业核心课和专业拓展课六个二级课程类别,见表1。

从表1中的课程设置情况看:(1)从整体的视角看,国际经济与贸易专业课程的学分多数集中于理论环节,实践环节的学分仅占学分总数的17.36%~23.12%;(2)对比理论环节与实践环节的学分情况可知,国际经济与贸易专业实践环节的学分80%集中于通识通选课和专业拓展课,而在学科核心课和专业核心课比重过低,最多仅有2个左右的学分。综合来看,在课程设置中,国际经济与贸易专业课程重理论轻实践的特征十分明显,且在专业核心课部分设置的实践学分修读比重过低。

(二)教学内容与时代发展不匹配的特征突出

从教学内容层面看,国际经济与贸易专业教学内容与时代发展不匹配的特征尤为突出,具体来看表现为如下几个方面:其一,在国际经济学、贸易经济学和国际商务等专业课程中,经典理论部分占据的比重过大,国际经济领域的前沿知识、前沿理论均未能及时地更新到教材当中。加之国际经济与贸易专业是一个需要及时跟踪时政热点的专业,在一定程度上使得学生未能掌握完备的理论知识体系用于指导实践,导致理论与实践在融合过程中存在一定的“窗口期”;其二,经过对部分地方高校的调研发现,在国际经济与贸易专业的教学过程中普遍存在教学方法单一、配套教学设施落后的现实问题。“教师为主导,学生为被动接受者”的教学方法依旧被普遍采用,加之受硬件设施、经费等问题的影响,多数地方高校的智慧教室不能满足学生的需求,智慧课堂普及率较低,在一定程度上导致学生的实际操作能力较差,不能满足社会对国际经济与贸易专业毕业生的需求;其三,实践教学基地严重受限。近年来尽管我国绝大多数高校国际经济与贸易专业均非常重视与企业建立实践教学基地,推进校企合作,并鼓励学生利用暑期时间到相关合作单位实践,但是由于学生的规模较大,学生的实习需求无法得到充分满足。此外,很多外贸单位如海关、外管局和商检局均为国家核心机关,一般只能给学生提供参观的机会,学生无法接触到其核心工作内容。综合来看,目前我国高校国际经济与贸易专业教学内容与时代发展不匹配的特征尤为突出。

(三)教师队伍的实践经验缺乏

教师是一个专业培养任务完成的核心力量,从目前我国大多数院校国际经济与贸易专业的师资队伍建设情况来看,普遍存在教师实践经验匮乏的问题,教师的学缘结构包括:本校毕业留校任教、其他学校毕业生选聘。从目前我国高校招收教师的条件来看,多数学校对国际经济与贸易专业师资的需求锁定为相关专业的博士毕业生,并且对其年龄也有一定的限制。最终显现出来的结果为高等院校国际经济与贸易专业的教师基本上均具有博士学位或高级职称的教师,且其中绝大部分教师均为主要从事理论研究的科研工作者,鲜有教师具有国际经济与贸易相关的业界实践工作经验,缺乏对国际经济与贸易相关工作和业务环节的深入了解及体会。受该因素的限制,国际经济与贸易专业的高校教师无法在实践教学环节中为学生授业解惑。

二、国际经济与贸易专业“双元制”人才培养的必要性与可行性

基于目前国际经济与贸易专业人才培养中存在的问题,本文认为有必要在我国国际经济与贸易专业人才培养中推行“双元制”人才培养模式。基于此,本部分首先对“双元制”人才培养模式进行介绍,在此基础上分析在国际经济与贸易专业中推行该模式的必要性与可行性。

(一)“双元制”人才培养模式

“双元制”人才培养模式源起于德国,受该模式的影响,德国一直占据出口贸易强国地位。所谓“双元制”是指将人才的培养模式划分为两个维度,即“双元”,其中的“一元”指由学校为主要承担者,负责对学生进行理论文化知识教育;另“一元”的主要承担者为企业,主要负责对学生进行职业教育,即培养学生实践能力。综合来看,德国的“双元制”人才培养模式表现为如下几方面的突出特征:(1)企业充分参与到高校学生的人才培养环节,由学校和企业双方共同完成对学生的培养,其目的在于使学生既具备扎实的理论知识,同时也具备企业对毕业生素质、能力和实践技能的要求;(2)从理论与实践两个维度配备师资,理论教师主要负责为学生传授专业所需必备的理论文化知识,实践教师主要来源于企业,负责对学生的实践能力进行培养;(3)德国的“双元制”人才培养模式的另一突出特征表现使专业理论知识教学和实训现场教学实现模块化,利用实验实训设备,通过行为导向式教学将专业理论课教学推向实训现场,达到进一步深化理论,在实践中检验理论的效果。具体到每个模块环节均包括教师对学生的教学和实习情况的检测与评估,考试由企业、学校和各行业代表组成。

(二)国际经济与贸易专业“双元制”人才培养的必要性

德国“双元制”的人才培养模式助力其始终占据着出口贸易强国的位置。在我国向贸易强国迈进的过程当中,可以充分借鉴德国“双元制”人才培养模式的优点,对高校国际经济与贸易专业的人才培养模式进行改革。具体看,国际经济与贸易专业“双元制”人才培养的必要性包括如下几个方面。

1. 随着世界生产分工格局日益精细化,任何一个国家都不可能脱离世界其他国家而独立存在,经济一体化的进程逐步推进。20世纪90年代以来,中国先后加入亚太经合组织、世界贸易组织(WTO),参加或发起“10+3”合作机制会议,推动与金砖国家的务实合作,提出“一带一路”倡议,积极推进并签署《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP),中国始终致力于推进经济全球化进程,成为经济全球化的重要拥护者和推动者。2020年5月14日以来,中央多次强调要加快形成“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”,“十四五”规划中明确表示,“实行高水平对外开放,开拓合作共赢新局面”“建设更高水平开放型经济新体制”。在经济全球化的背景下,我国需要实现更高水平的对外开放,畅通国际经济循环体系,由此便对国际经济与贸易专业提出了新的要求,理论功底扎实、实践技能精湛的人才方能满足国家的战略需求,国际经济与贸易专业作为外向型专业,承载着促进我国建设更高水平开放型经济新体制的重要使命。由此使得有必要推进国际经济与贸易专业实现“双元制”人才培养。