基于产教融合的地方院校模具方向课程教学研究与实践

作者: 贾志欣 李继强 许少锋 王春鸽 刘立君 华顺明

摘 要:该文基于产教融合背景,在对模具企业调研的基础上,将机制专业模具方向课程与地方产业需求对接,改革课程内容与教学过程,加强实践能力培养,从课内、课外多方位提高学生学习兴趣,增强教学效果,促进模具方向学生综合创新能力的提升。

关键词:模具;产教融合;实践能力;人才培养;能力提升

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)04-0059-04

Abstract: Based on the background of the integration of industry and education and on the basis of the investigation of mold enterprises, this paper combines the mold course of the mechanism major with the local industry needs, reforms the course content and teaching process, strengthens the cultivation of practical ability, enhances students' learning interest and teaching effect from various aspects in class and extracurricular, and promots the improvement of the comprehensive innovation ability of mold students.

Keywords: mold; integration of education with industry; practice ability; personnel training; ability improvement

产教融合是产业界与教育界的深度融合,即教育一定要适应国家或地区产业发展的实际需要,不但要为国家培养应用技术人才,而且要逐渐实现由产业发展的辅助作用向产业发展的支撑作用的重大转变。近年来,我国高等教育政策越来越重视“产教融合”,《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》明确要求“深化产教融合、校企合作,培养数以亿计的高素质劳动者和技术技能人才”;《国家教育事业发展“十三五”规划》提出“推动各地开展转型发展试点……把办学模式转到产教融合、校企合作上来”;地方高校需主动结合地方发展需求,推动创新驱动,加快地方产业结构调整和发展动能转换[1-2]。

宁波作为享有“中国模具之都”“文具之都”“塑机之都”和“小家电之都”等荣誉称号,伴随着先进制造技术的快速发展,宁波市制造企业急需大批实践能力强、创新能力强的模具技术人才。作为地处宁波地区的高等院校,如何结合宁波模具产业的发展需求,从课程体系出发落实到课程教学过程中,针对企业对模具技术人才的需求,加强创新能力培养,是非常值得研究的课题[3-4]。

本文基于产教融合背景,将专业方向设置与产业需求对接,改革课程内容与教学过程,加强实践能力培养,从课内、课外多方位提高学生学习兴趣和增强教学效果,促进模具方向学生综合创新能力的提升,实现应用型教育与技术进步、生产方式变革与社会服务相适应,从而为地方经济发展需求提供人才。

一、模具课程的教学改革与实践

(一)当前模具课程教学存在问题

教育的根本目的是培养高素质人才,除了要使学生掌握本专业的基本理论、方法以外,还应使其具备开拓、创新的意识和能力。创新意识、思维和能力的开发与培养是高等教育本质、核心的内容。目前,从对国内外高校模具专业方向人才培养调研情况来看教学现状,还面临着许多不良的问题。

1. 混淆校企合作与产教融合

大多学校传统产教融合改革主要依照校企合作授课模式,即以企业和学校为主导,依托某个合作项目为结合点,学校做好设置课程及教学设计等事项,培养相关专业方向人才。其与产教融合要求的学校课堂课程内容、教学过程与相关生产过程对接、动态地融合有较大差距。

2. 模具实验设备落后

许多高等院校都开设模具实验实训环节,但是往往由于设施设备陈旧,缺乏及时更新或者维修,专业基础性的实验多为验证性质,与企业所需的工程实践能力相去甚远。另外,由于学生数目增长或压缩课时,教学中往往无法确保学生实践课程的时长与内容,导致校内的实验实训教学内容难以对学生起到良好地引导发散思维的效果。

3. 教学手段单一化

教师在传授课程上能用到的教学手段有限,自制的课件、案例演示等都只能起到间接实践的作用。虽然这些手段的确是最直接灌输知识的方法,但是学生缺少体会设计的实践过程。

4. 教学模式陈旧

模具课程教学基本上是教师讲授相关基础知识,课堂中分析图片案例,教师虚拟命题式布置作业。这种教学模式难以激起学生的学习欲望,也难以锻炼学生的创造性思维。

(二)模具方向课程教学的改革与实施

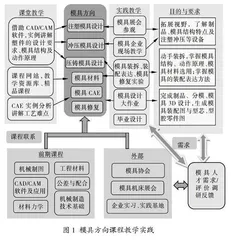

在对用人单位模具人才能力需求/评价调研的基础上,明确用人单位对模具方向本科毕业生在知识、能力和工程素养方面的需求,从教学环节、实践性环节等方面进行改革,实施产教融合探索机制专业模具方向创新人才培养模式。通过与优势模具企业共建生产性实训基地、收集整理实际案例用于课程教学、毕业设计选题来自模具行业企业真实需求等措施,探索产教融合的模具方向育人模式。模具方向课程教学实践如图1所示。

1. 开展模具人才需求/评价调研,加强实习基地建设

针对宁波市模具产业的快速发展,开展了企业人才知识结构、能力的需求调研及毕业生的用人单位评价跟踪调研。调研表明:模具企业要求毕业生踏实、敬业的同时,希望加强在模具材料、模具设计和相关技术标准等方面的应用能力,为机制专业模具方向教学计划、课程设置和实践性环节优化调整方案提供支撑。同时,加强与模具企业尤其是龙头企业深度合作,与宁波华朔股份有限公司、宁波天正模具有限公司、旭升股份有限公司等知名企业在实践基地建设、人才培养、企业培训和科技研发等方面开展了合作。

2. 校内外、课堂内外相结合,加强实践环节

多方位加强实践性教学环节,从校内、校外两个方面加强,建立课内外结合、理论与实践教学协调的教学模式,推进产教融合。具体分为以下几点。

(1)模具装拆实验增加感性认识,掌握模具结构。模具装拆实验分两个层面进行,一是掌握模具结构,明确各零件的名称、作用及常用选材;二是进行模具的结构表达方法,在模具拆装的基础上,进行各零件的建模和装配,完成二维装配图和型芯、型腔等零件工程图。

(2)模具设计大作业。以冲压和注塑模具为例,每个同学独立完成塑料件、冲压件的三维建模,进行成形工艺性检查,确定模具总体方案,完成模具装配图、型芯型腔、凸凹模零件的工程图,最后完善设计说明书。教师对学生设计的模具装配图、零件图的表达加以指导。

(3)利用展会资源开展实践性教学。宁波制造业区域产业集聚性强,作为模具之都,每年举办“中国模具之都博览会”,大量丰富的展品往往是学校不具有的,借助模具带领同学直观感受,配上教师讲解,有助于学生对模具技术、刀具、材料、热处理和装备形成整体的认识。

(4)加强与模具行业协会的联系。地方模具协会具有独特的资源和信息优势,是高等教育和模具专业人员之间、模具专业人员和市场需求之间的桥梁[5]。通过加强与模具相关部门协会的合作,如与宁波市模具协会、宁波市铸造协会签订协议,在教育培训、平台交流、展览展示和实践基地等方面开展合作,聘请企业技术人员上讲台传授工程经验,使学生了解从事专业技术岗位所需的基本能力,辅以模具视频资源库和开放课程资源,引导学生形成独立的整合信息、分析问题的能力。

利用展会和模具企业进行现场教学有很多优势。通过在模具制造现场将各种模具零部件拆开展示给学生,使学生掌握各零部件的结构、作用及其在模具中安装、连接结构与图纸表达。另外,让学生现场看到模具安装、试模、生产和制品检验过程,使学生理论联系实际,增强了学生理解能力。三是通过展会了解先进的模具加工工艺和加工设备,特别是3D打印的随行水路镶件、激光刻花与刻字、3D扫描检测等激光技术在模具制造方面的应用激起了学生的强烈兴趣。这种现场教学,形象而生动地实现由抽象到客观、平面到立体、理论到实践的转变,激发了学生的学习热情,扩大了学生的知识面。

(三)改进课程教学环节

1. 模具方向课程教学内容和教学大纲的优化调整

紧密对接模具行业技术链、创新链的应用型学科专业体系,建立符合模具产业发展、模具技术进步的课程体系,在教学内容上加强与前期机械制图、工程材料、公差与配合、CAD/CAM软件及应用、机械制造技术基础和材料力学等相关课程的有机衔接,使知识点相互联系,同时融入模具相关技术标准和新技术新工艺的介绍;通过对全课程体系知识进行关联和应用,增强学生分析和解决问题的能力。

2. 课程教学方法和教学手段方面

教学过程中引导学生善于提问、积极回答,围绕学生容易犯错和课程难点设置合适的问题,增加实际典型设计案例分析,以启发引导学生积极思考和主动学习,通过问题讨论来活跃课堂气氛。在课下通过QQ、微信课程群等方式答疑解惑。

3. 课程考核的方式

采用笔试、质疑和实践成绩相结合的方式,突出课程的实践性特征及对学生进行创新思维和综合素质培养。课程成绩采用“期末考试+过程考核”的方式进行。在过程考核方面,包括平时自主讲解案例、搜集资料、小组研讨及综合大作业等,形成综合全面的考核。

(四)精品课程建设

完成了注塑成型工艺与模具设计精品在线课程建设,该课程以“塑料—成型工艺—模具结构设计”为主线,以提升学生工程分析能力和模具设计能力为目标。课程各单元均构建有微视频、课件、动画、三维零件、装配爆炸图、配套作业与测验等组成的多媒体学习资源,通过课前线上学习+线下课堂讨论答疑互动,充分体现不受时空限制的自主学习方式,确保课程与学生鲜活起来,提升课程教学质量。

1. 借助CAD/CAM软件,展示具体塑件和模具建模、装配和开模动画,实例讲解塑件的设计要求、模具结构及动作原理。采用仿真动画演示闭模、开模、顶出的动作过程,直观形象,便于理解,如图2所示。

2. 借助成形CAE分析实例讲解注塑工艺难点,如图3所示。通过CAE模拟结果展示塑料注射成型过程中会产生熔接痕、充填不足、飞边、气泡、缩孔及翘曲变形等众多缺陷,讲解多因素之间是相互关联、多交叉的关系,实践表明教学效果良好。

3. 建立了教学资源库和教学课件,包括模具动画、生产现场录像、模具实例库、模具成型分析实例库、模具制造工艺实例等教学资源,便于同学在课外随时查看,如图4所示。同时收集国内外知名模具企业的网站,根据企业模具产品类型进行分组,便于同学扩大视野。

(五)毕业设计

在国家提倡的产教融合大环境下,充分利用宁波模具产业集聚的优势,与海天精工股份有限公司、浙江华朔科技股份有限公司、宁波天正模具有限公司等骨干模具企业联合进行大四毕业设计环节的设计实践。通过企业与同学双方选择,设立校内—企业双导师,结合企业实际需求,确定的毕业设计题目为企业实际模具相关课题,并在企业完成毕业设计。学生经过在企业实习完成毕业设计的过程,对企业有了深入了解,有的同学毕业后直接选择留在该企业工作。这为模具企业培养技术人才提供了一种良好的方式,也为同学毕业后尽快熟悉适应工作岗位提供了方便。

二、结束语

模具系列课程是机制专业的重要专业方向课,切合宁波地方产业需求,在当前产教融合的大背景下,需要结合用人单位的需求,不断更新教学模式和内容。本文基于模具企业对毕业生素质能力和知识点能力的调研结果,将机制专业模具方向课程与地方产业需求进行对接,改革课程内容与教学过程,加强实践能力培养,从课内、课外多方位激发学生学习兴趣和增强教学效果,促进了模具方向学生综合创新能力的提升。

参考文献:

[1] 施晓秋,徐嬴颖.工程教育认证与产教融合共同驱动的人才培养体系建设[J].高等工程教育研究,2019(2):33-39,56.

[2] 李校堃,李鹏.地方高校推进产教融合的策略与思考[J].国家教育行政学院学报,2018(4):53-57.

[3] 华顺明,王春鸽,张学昌,等.以独立思考能力为核心的机械专业人才培养模式探索[J].高教学刊,2020(19):165-167,171.

[4] 贾志欣,李继强,许少峰,等.塑料模具课程教学改革与实践[J].模具制造,2020(3):90-92.

[5] 沈洪雷,尹飞鸿.模具协会对材料成型及控制工程专业实践教学环节介入机制的研究[J].装备制造技术,2017(3):203-204,222.

基金项目:浙江省高等教育十三五教学改革项目“基于产教融合的地方院校模具方向课程教学研究与实践”(jg20190585);宁波市教育科学规划课题“加强创新能力培养的模具方向课程教学研究”(2019YZD013);浙大宁波理工学院教改项目“依循工程认证要求,改革课堂结构”(NITJG-201932)

第一作者简介:贾志欣(1970-),女,汉族,浙江宁波人,博士,教授,硕士研究生导师。研究方向为模具技术。