医学院校大学生学习行为的责任归因

作者: 储信炜 穆得超

摘 要:该文主要探讨天津医科大学(简称“我校”)大学生对他人学习行为的责任归因。实验材料在韦纳原“借笔记”问卷的基础上,根据我校学生特点,增加一个中等可控条件和开放性试题,目的在于更清晰地给大学生的归因模式进行区分,同时通过开放性试题,对具体原因进行了解。将可控性条件定为被试内因素,性别定位被试间因素,因变量为生气与厌烦、同情和借笔记2种情绪反应、1种行为反应。运用Spss进行,结果显示,我校大学生的归因模式与韦纳的归因模式有些不同,在可控性很高的条件下,被试的情绪反应与行为反应呈现不一致的趋势,在生气很厌恶的情况下,被试仍然很愿意将笔记借给他人。研究将有助于了解我校大学生的归因模式,有助于对大学生责任观念和各种优良品质的培养。

关键词:可控性;责任归因;学习行为;大学生;Spss分析

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)04-0193-04

Abstract: This paper mainly discusses the attribution of responsibility of Tianjin Medical University (hereinafter referred to as "our university") students to others' learning behavior. On the basis of the original "borrowing notes" questionnaire of Weiner, the experimental materials added a moderately controllable condition and open test question according to the characteristics of our students, aiming to distinguish the attribution patterns of college students more clearly, and at the same time, understand the specific reasons through the open test questions. The controllable condition was defined as the intra-test factor, the gender was defined as the inter-test factor, and the dependent variables were anger and boredom, sympathy and borrowing notes, two emotional reactions and one behavioral reaction. Using spss to analyze, the results show that the attribution model of our college students is somewhat different from that of Weiner. Under the condition of high controllability, the emotional response and behavioral response of the subjects show an inconsistent trend. In the case of anger and disgust, the subjects are still willing to lend their notes to others. The research will help us to understand the attribution model of our college students, and help to cultivate their sense of responsibility and various good qualities.

Keywords: controllability; attribution of responsibility; learning behavior; college student; Spss analysis

责任归因集中于他人行为的后果的归因和对行为的责任推论。现有研究表明,不同的归因可以影响责任的推断。例如,韦纳的研究发现,行为原因的控制会影响行为责任的推论。人们的因果归因是推论责任的前提,如果一个人有责任,其行为的原因就必须是可控的。为此,韦纳提出了以下理论假设:行为失败→不可控制的原因→同情→帮助;行为失败→可控原因→愤怒→拒绝帮助。相关研究初步证实了这种关系的存在。例如,Matsui和Matsuda的路径分析研究探索了受控知觉和情绪反应之间的关系,并有助于决策。Steins通过结构方程分析探索对艾滋病患者的责任归属模型进行分析和协助。在最近的研究中,Graham和Weiner区分了控制和责任。控制是指原因的特征,责任是对行为的判断,是不同的概念。为此,Weiner还建议将控制归因作为责任变量的前提,即结果归因→感知可控性→责任推论→情绪→行动顺序。Reyna和Weiner还对教师的惩罚目标和干预策略进行了归因研究,并探讨了原因的可控性和稳定性与责任推理,情绪反应和惩罚目标之间的关系。张爱卿和刘华山探索了人际责任归因和行为反应策略,控制归因和帮助意愿的定量模型,这些探索逐渐深化了相关研究。

责任推论也常常与某些情绪相关联,这反过来又影响随后的行为。韦纳的研究表明:当演员为自己的失败负责时,会引起他人的愤怒情绪;当演员对自己的失败不负责任时,会引起他人的同情,而这种情感将进一步归咎于帮助行为。

一、研究目的

(一)问题陈述

这里所研究的不是一个人对自己的学习和工作的责任感,而是一个人对他人学习行为的责任感的归因。首先,简要介绍以下概念:一个人可以控制的东西和其应该在自己范围内完成的事情属于该人的责任范围。此人应对由自己可以控制但不能控制的动作引起的问题或错误负责。如果此事应在此人的责任范围内完成,但是在某些情况下,无法控制或无法按时完成质量或未能按时完成质量,从而导致延误或错误,则可能无法追究或减少责任。这似乎是社会做事的一般规则,也是美国归因理论心理学家Weiner的责任归因理论的起点。

本文利用国外经典研究方法来理解大学生对共同学习行为的控制程度,对当事人责任的判断及其引起的主要心理特征或情绪和行为反应倾向的理解。还探讨了复杂的想法或其他动机如何影响简单的学习行为。此类行为的系列可以概括为搜索事件或行为的原因(例如缺乏努力或能力不足),原因的特征(感知的控制水平),责任判断(应承担责任),情感反应(同情或烦恼)和行为反应(忽略或帮助),其理论基础可以简单地描述为认知×情感×行为的关系。但是,在Weiner使用“借入便笺”问卷进行的初步研究中,使用了“偏相关”分析来测试变量和借入便笺之间的相关性,发现相关性发生了变化。提取情绪后的控制程度与借用票据的行为之间的相关性降低。类似的统计处理表明,控制程度有时与行为没有直接关系。换句话说,控制程度的认知、情感和行为3种类型变量之间的关系有时与归因理论的清晰简洁的结论不一致。因此,Weiner提出“对复杂动机序列问题的解释必须等待进一步的实验”。由于此模型代表了归因理论的基本观点,因此Weiner和许多心理学家从1980年到1990年重复了这样的实验。通过反复的实验和测试,Weiner在1986年和1995年的2本专著将认知、情感和行为之间的关系概括为5个模型。但是,由于在10多年的类似实验中也发现了Weiner在1980年提出的问题,因此认为有必要重新进行验证。同时,还讨论了大学生思想(先辈)在因果推理中的作用,这在归因理论的5个模型中均未涉及。

(二)研究假设

本研究假设我校大学生的归因模式与国外的研究结果并无差异,运用国外的研究方法,对我校大学生的可控性条件认识、情绪反应和行为反应进行研究,并且为了更好地适应我校大学生的心理特点,将原有问卷中的2个维度增加为3个维度,并且为问卷设计了开放性试题,以求更细致地了解我校大学生的归因特点。

二、问卷设计

本研究中使用的问卷主要来自Weiner。问卷包含3个控制条件,2种情绪和2种可能的应对行为。根据Weiner等的研究。通过作者过去实验发现的问题,使用其他问题并转换不同的其他信息,形成了2个新的调查表。这项研究包括2个单词变量和3个因变量。自变量包括可控制性(高、中、低),性别(男、女); 因变量包括生气和厌烦,同情和借笔记。

1. 实验材料

在韦纳原问卷2种控制条件(旷课去海滩和眼睛不适应)、相应的情感和行为之后,增加1种可控性中等的控制条件(看望老师)和4个开放题,开放性试题主要从2个角度(借或不借笔记的原因)入手,并且增加了一种条件,那就是在他人为了更好地完成作业的情况下,被试借笔记的表现。涉及开放性试题的原因在于了解被试借或者不借笔记的原因,从而更加详细分析被试的心理原因。问卷均采用7点记分。

2. 被试

问卷测试大学文、理共149名学生,其中女生90人,男生59人。

三、研究方法及结果分析

(一)实验方法

实验用问卷进行了检验,从统计学上分为2个方面:(1)大学生对原韦纳问卷变量的判断。(2)使用2*3实验设计来分析数据并测试每个变量的主效应及其相互作用。

(二)结果分析

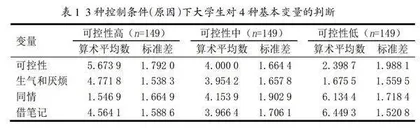

表1显示了在可控性高(从学校到海滩缺席),可控性低(眼睛不适应)和中度可控性(问候老师)3个原因下对大学生4个基本变量的判断。在可控性高的条件下,受试者对自己是否可以控制的判断倾向于可控性较高的一侧(5.67)。参与者倾向于同情(1.54),更加生气和厌烦(4.77),但可能会借笔记(4.56)。Weiner在1980年的研究结果显示烦恼为4.57;借笔记为2.07;更生气又烦人,不太可能借笔记。但是,这与本研究结果的趋势不一致,也就是说,本研究结果与行为动机的归因判断模型之间存在差异。在可控性较低的情况下,大学生对可控性的判断倾向于较低的可控性(2.39)。参与者倾向于同情(6.13),生气和厌烦(1.67),并且更有可能借用或肯定地借笔记(6.44),这与归因判断模式一致。在可控性中等的场合,被试的整体数据偏向于中等处于可有可无之间,可控性(4.15),同情(3.95),生气和厌烦(4.00),借笔记(3.96)。

表2—表4是对2(性别:男和女)*3(可控性条件:高、中、低)的结果分析,从中可以看出,对积极情绪(同情),消极情绪(生气和厌烦)和借笔记做了方差分析。在表2生气和厌烦这种消极情绪下,可控性的主效应显著(F=44.481,df=2,p=0.000<0.05),性别主效应不显著(F=0.086,df=1,p=0.770>0.05),可控性和性别的交互作用不显著(F=0.111,df=2,p=0.895>0.05)。在表3同情这种积极情绪下,可控性的主效应显著(F=104.670,df=2,p=0.000<0.05),性别主效应不显著(F=0.406,df=1,p=0.525>0.05),可控性和性别的交互作用不显著(F=0.015,df=2,p=0.985>0.05)。在表4借笔记这种行为下,可控性的主效应显著(F=40.383,df=2,p=0.000),性别主效应不显著(F=0.000,df=1,p=0.994>0.05),可控性和性别的交互作用不显著(F=2.448,df=2,p=0.090>0.05)。同时针对2种情绪状态下和1种行为下,可控性的主效应显著做了事后检验,结果表明,在消极情绪状态下可控性高>可控性中等>可控性低;在积极情绪状态下,可控性低>可控性中等>可控性高;在借笔记这种行为下,可控性高>可控性低>可控性中等。