高校辅导员骨干队伍“221”培养模式探索与实践

作者: 李会明 杨金 余聪 徐星然

摘 要:高质量辅导员队伍支撑高质量育人体系。该文对我国高校辅导员培养及队伍建设的政策背景和存在问题进行回顾分析,对传统的人才培养理论框架进行适应性调整后提出新时代高校教师队伍建设改革目标框架下的辅导员骨干队伍“221”培养模式。该模式以“培养高质量辅导员”为目标,以“提升辅导员的核心素质能力”为任务,采用“模块化”运行方式,提出以意识形态教育为统领筑牢队伍思想根基,以素质能力教育为核心锤炼队伍本领业务,以健康教育为抓手夯实队伍健康基础的目标实践路径。通过实践验证,该模式对提升辅导员队伍的专业化能力与职业化能力建设、对推进辅导员队伍的专家化进程效果明显,实现辅导员培养在模式和实践路径上的创新。

关键词:高校辅导员;“221”培养模式;模块化;运行方式;实践路径

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)05-0001-09

Abstract: High-quality education system is inseparable from the support of high-quality counselor team, so it is very important to build a high-quality backbone team of counselor team. The policy background and the existing problems about building college counselor team were reviewed and analyzed in the study, and a "221" mode was put forward under the reform target framework of the "construction of college teachers team in the new era, based on adjusting the traditional theoretical framework of talent training. The mode took "cultivating high-quality counselors" as goal and "improving the core quality and ability" as task. To achieve the goal, a practical path by adopting modularized operation was recommended in the study, which was to build the team thought foundation with ideological education as the lead, to temper the team skills and ability with quality and ability education as the core, to consolidate the team health foundation with health education as the grip. Through the concrete practice in the study, the effect of "221" mode on promoting the professional ability construction and improving the team expertise process of the counselor team were verified to be obvious. And the mode had realized the innovation of the counselor training mode and practice path.

Keywords: college counselor team; "221" cultivation mode; modularization; operation mode; practical path

辅导员是开展大学生思想政治教育的骨干力量,是高校学生日常思想政治教育和管理工作的组织者、实施者、指导者和参与者,肩负着“培养具有国家使命感和社会责任感的中国特色社会主义合格建设者和可靠接班人”的崇高使命[1]。《高等学校辅导员职业能力标准(暂行)》(教思政〔2014〕2号)中明确指出,辅导员是高等学校教师队伍和管理队伍的重要组成部分,具有教师和干部的双重身份,是履行高等学校学生工作职责的专业人员[2],其核心要务是为实现中国梦奠定坚实的人才基础和提供强有力的思想保证。高校辅导员队伍的理论水平、职业能力和专业素养,决定着高校立德树人的成效。

新中国成立以来,高校辅导员队伍建设经历了初步建设与曲折发展、恢复重建、科学化发展、专业化与职业化发展、新时代内涵式发展五个阶段[3],辅导员岗位角色也随之发生了重要嬗变,从最初的“学工教师”转变为当前的育人工作“全能超人”[4]。目前,高校辅导员队伍建设在“专业化、职业化、专家化”发展道路上取得了一定成效,但依然存在队伍结构不合理、人员流动性大,辅导员职业素养不高、专业素养偏低,辅导员的自我效能感和职业认同感偏低、聚焦问题局限、工作主动性与创新性不足,辅导员聚焦主责主业科研能力不足[5-7]等现实问题;辅导员工作性质不稳定、职业地位边缘化、职业生涯短暂、发展空间狭窄、自身发展受限、职业前景不明朗[8-9]等限制辅导员干事创业的职业认知偏见未得到彻底转变;辅导员对个人的职业认知不够清晰、岗位角色定位不够准确,高校对辅导员的职业能力发展内涵认识不够深刻、职业能力提升策略不够清晰、职业道德内化途径依然存在一些障碍,高校培养和留住优秀辅导员对实现高校人才红利的眼界不宽[10-12]等制约高校辅导员队伍发展的核心问题客观存在。高校作为管理辅导员的责任主体,承担着选拔、任用、培养和教育辅导员的主体责任。高校在新时代党的教育思想指引下,求真务实,造就一支高质量辅导员队伍,是贯彻落实《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》,实现高等教育高质量内涵式发展和建成教育强国的必然要求;高校在创新驱动发展战略下,积极探索辅导员培养路径,是与时俱进推进立德树人工作,践行“为党育人,为国育才”使命的现实需要。为此,本研究提出了高校辅导员骨干队伍“221”培养模式,并在云南农业大学体育学院开展实践探索,以期为高校辅导员队伍建设提供理论支撑和经验借鉴。

一 高校辅导员骨干队伍“221”培养模式的提出与修正

(一) 模式的基本构架

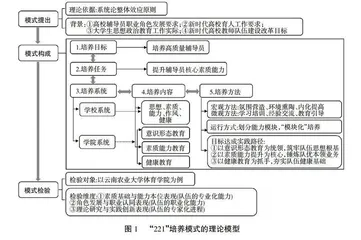

以新时代党的教育思想及高等教育理论为指导,依据“系统论整体效应原则”,遵循“模块化”运行方式生成的高校辅导员骨干队伍“221”培养模式,突破已有研究聚焦辅导员本体应如何具备职业能力这一微观层面问题,尝试通过顶层设计从宏观层面推进高质量人才培养工作,即高校培养高质量辅导员,高质量辅导员队伍“反哺”高校并培养出更多的高质量学生。

聚焦“培养什么样的辅导员?用什么培养辅导员?怎样培养辅导员?培养效果如何?”等人才培养要解决的问题,本研究从模式主题、模式内容、模式检验三个方面开展理论模型架构(图1),提出了“221”培养模式的六个构成要素(即培养目标、培养任务、培养系统、培养内容、培养方法和实施效果评价),阐述了“221”培养模式的“模块化”设计思路(即划分为三个内容模块和三个时间模块),力图构建以培养过程(包括团队建设、教育引导、环境熏陶、实践操作、指导修正和内化提高等环节)为横向结构、以培养阶段(包括认知摄取、吸收转换和运用实践三个阶段)为纵向结构的立体培养模式;横向上对照辅导员职业能力标准、辅导员核心素养、辅导员工作职责,纵向上依照辅导员的专业化、职业化、专家化技能形成规律,做到“思想教育与行为教育并重、理论知识与实践知识并重”。“221”培养模式中的一个“2”是指用2/5的时间开展辅导员思想教育,组织辅导员学习四史、党的基本理论及基础知识、马克思主义中国化相关理论及知识、大学生思想政治教育工作实务相关知识、哲学与政治学相关知识、习近平关于教育的重要论述等,以筑牢队伍的思想根基;另一个“2”是指用2/5的时间提升辅导员业务能力,为辅导员创造学习条件、搭建交流平台、完善辅导员专业化(教育学、社会学和心理学等知识)、职业化(社会角色理论、方法学、辅导员政策法规、高等教育法规政策、学生管理政策法规和法律等知识)、专家化(科学研究、管理学等知识)提升及发展制度,以锤炼队伍的本领业务;一个“1”是指用1/5的时间开展辅导员心理健康、身体健康、财务健康、职业与社会健康教育,以夯实队伍的健康基础。

(二) 模式的修正

设计制作了专家问卷,采用德尔菲法对该模式的构成要素进行指标筛选与意见征询。运用SPSS软件,分析各要素所得分值的算术平均值获知专家的“意见集中度”,分析各要素所得分值的变异系数,获知专家的“意见协调度”。平均值越高表明专家对该要素的意见集中程度越高,变异系数越小表明专家对该要素的意见协调程度越高。经分析,各要素的变异系数均小于15%(表1)。

表1数据显示:专家对“培养目标”“培养任务”两项的意见密集度较高(平均值接近9),意见协调度较低(变异系数较小),表明专家意见集中,对指标的认可度高且不用修改;专家对“培养系统”中的部分指标意见密集度低,意见协调度大,说明专家意见分歧大,需要做较大修改;专家对“培养内容”“培养方法”中的部分指标意见密集度不高,意见协调度较大,说明专家意见分歧较大,故可以暂时保留或做小的修改;专家对“实施效果评价”提出了建设性的意见,做小的修改。

征询专家意见显示:第一,部分专家认为开展辅导员培养工作的主体是校院两级党委,从管理学角度而言,构成本研究“培养系统”的“学校系统”与“学院系统”之间是管理主客体关系,而从研究实际看,“学院系统”才是该模式的特色和创新所在,故需要明确两个子系统之间的协作关系。第二,个别专家认为“培养方法”中的“运行方式”“实践路径”应属于该模式的独立要素,不可视为“培养方法”的指标;但大多数专家认为本研究中的“运行方式”“实践路径”恰恰是为了实现培养目标、掌握培养内容而采用的特殊程序、方式和手段,体现了培养方法的特征和属性,是“221”培养模式的精髓,故属于“培养方法”范畴。经过反复意见征询,达成共识,专家一致认为“运行方式”“实践路径”符合培养工作的时空构成特征,既能体现培养阶段的延续性又能体现培养过程的广度和深度,故在理论模型中,应该将其放入“培养方法”要素中。第三,大多数专家认为“实施效果评价”只评价辅导员显得单一且缺乏量化指标,因为影响辅导员队伍建设质量的因素较多,且在育人实践中,辅导员的工作重心是对学生的教育、管理、引导和服务,故衡量指标应该从辅导员自身素质能力发展以及辅导员队伍工作实效的视角进行设置。

在综合专家意见后,对“培养系统”“培养方法”“实施效果评价”三个要素中的部分内容进行了修正,最终在保留了六个构成要素的同时,通过对要素性质的分析,厘清“221”培养模式的阶段要素与过程要素,明确了本研究重点是“培养高质量辅导员的方法”。

二 高校辅导员骨干队伍“221”培养模式的内核与实施

法无定法,贵在得法。高校辅导员骨干队伍“221”培养模式从“辅导员素质基础与能力本位相结合、角色发展与应用导向相结合、解决突出问题与形成长效机制相结合”三个维度创新培养内容和培养方法体系,确保内容的实用与实效、方法的实用与活用双提升。实施中借助方法承载内容,剔除哗众取宠、华而不实的内容和方法,将宏观方法与微观方法有效融合,重点对“培养方法”中的“运行方式”和“实践路径”进行探索。

(一) “221”培养模式的运行方式

根据体育专业辅导员工作实情,学院每年划拨40学时组织辅导员开展院级培训。院级培训遵循“模块化”运行方式,将40学时划分为2/5、2/5、1/5共3个学时模块,将培养内容划分为意识形态教育、素质能力提升、健康教育3个模块,学时模块对应内容模块如图2所示,培养工作对标所设置的过程目标和阶段目标,分步、有序、按计划开展,以实现辅导员培养系统化、制度化和常态化。

(二) “221”培养模式的实践路径