基于工程需求的多维度知识融通研究生教学模式探究

作者: 王伯初 刘德芳 徐志玲 郝石磊 唐士金

摘 要:新工科建设要求必须改革现有的工程教育人才培养模式,使未来的工程人才能够具备多知识融通和解决工程需求的能力,以推进我国高等工程教育改革。以培养研究生综合能力及解决工程需求为驱动力,在研究生工程课程教学中构建多维度知识融通教学模式及知识交叉的拓扑结构关系,打通跨学科课程的知识屏障,提升学生运用综合知识解决复杂问题的能力与工程实践思维能力。结合生物力学与医学工程课程为具体案例,阐述所构建的新教学模式的具体应用,可作为一类教学模型应用于其他交叉学科专业课程,为研究生教学提供新思路。

关键词:工程需求;多维度知识融通;研究生;教学模式;生物力学与医学工程

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)05-0010-05

Abstract: To promote the reform of higher engineering education of our country, new engineering construction requires the reform of the existing mode of professional training of engineering education, so that the future engineering professional can possess the ability to integrate multiple knowledge and solve the engineering needs. This mode constructs a multi-dimensional teaching mode of multi-dimensional knowledge integration and topological structure relationship of knowledge intersection in the teaching of postgraduate engineering curricula under the driving force of training postgraduate students' knowledge-mastering and problem-solving ability. This can break the knowledge barrier of interdisciplinary courses, and improves students' ability to solve complex problems with comprehensive knowledge and contemplate in engineering practice. Combined with the"Biomechanics and Medical Engineering" curriculum's specific cases, this paper has expounded concrete applications of the new teaching model, which can be used as a kind of teaching model for other interdisciplinary professional courses and provide new ideas for postgraduate teaching.

Keywords: engineering demands; multi-dimensional knowledge integration; postgraduate; teaching model; Biomechanics and Medical Engineering

为应对国家重大创新驱动发展战略需求,增强工程教育国际竞争力,新工科建设要求必须改革现有的工程教育教学模式,深入推进高等工程教育改革,为我国工程科技创新和产业创新提供智力和人才支撑[1]。同时,根据《美国国家科学基金会和国家研究委员会报告》要求,工程教育应提供宽广的通识教育,以适应工程所必需的多样性和广泛性,以及满足为进入工程市场和非工程市场的职业及未来深入学习能力的需求[2]。另外,全国研究生教育会议决议新增交叉学科作为新的学科门类,并在高校设立交叉学科硕士和博士点,这是交叉学科在我国研究生教育工作中的突破性进展[3]。

一 研究背景

生物力学与医学工程是生物医学工程专业的一门研究生专业基础课程,该课程涉及基础数学、物理学、医学和生物学等交叉学科专业知识,具有典型而独特的技术/知识综合性和医工交叉性,在新工科建设与改革中担负着重要的专业教育角色。该课程不仅要求学生具备较完备的交叉学科多维知识融通体系,还要求教师具有多学科知识的融通贯穿能力。现阶段生物力学与医学工程研究生教学主要存在以下问题。

(一) 学生知识结构参差不齐

基于生物医学工程专业交叉性,研究生生源主要来源于生物、医学、药学及工程专业,教育背景复杂,知识结构多样化,学生专业基础知识结构参差不齐[4]。教育背景为生物医学工程专业的学生,虽然有医学和生物学基础,但是数学、物理学及工程专业知识可能有一些匮乏。而非生物医学工程专业背景的学生,对本门课则可能存在更多的知识盲点,知识结构及深度亟待提升。

(二) 不重视跨学科教育,教学模式单一

生物力学与医学工程课程涉及学科较多,学科快速发展,使教材编撰难度增大,并且没有相关的配套教材。这可能导致学生需要适应较长时间无教材状态,无从入手。目前,国内的生物力学与医学工程课程主要采取教师理论授课为主的单一教学模式,这种应试式的填鸭式教育不能使学生有效参与到教学过程中,不能独立思考,遏制了学生的学术参与能动性。由于该门课涉及多学科专业,要求教师在授课过程中,针对不同教育背景的学生,有目的地把相应的知识点融汇贯通。但在实际教学中,由于教学时间、教学模式等的限制,使跨学科教学不能得到有效重视,导致研究生知识结构单一、学术视野局限于既定范围,不能从整体上把握知识间的纵横联系,限制了学生的创新思维和工程创造力。

二 多维度知识融通的研究生教育模式

生物力学与医学工程课程在新工科背景下,产教模式的提出对教学改革起到了推动作用,在改革过程中,也遇到了种种难题,例如教师的固定教学方式、学校的硬件设施缺乏等情况,但同时也创新出了许多教学方式,重新构建了生物工程专业研究生课程体系,建立了基于工程需求的多维度知识点融通的教学模式,构建了教师的多维度知识结构,发挥优势,弥补不足,从而发挥生物力学与医学工程课程在新工科教育中的特色优势作用。

(一) 重构生物工程专业研究生课程新体系

新工科多学科交叉融合的人才培养模式,要求课程体系和教学内容的改革是系统性的,而非个性化的[5]。生物医学工程作为交叉学科,要求研究生具备多门学科的知识融合能力。因此,在重构研究生课程体系时应考虑几个因素:1)梳理学生的专业背景情况[6];2)根据具有国家重大战略需求的生物医药大健康新兴产业的需求设置合理、科学的研究生培养目标;3)根据培养目标明确毕业要求,以适应和胜任医药大健康新兴产业为目标,明确在研期间所具备的能力和素养;4)按新的毕业要求重新设置课程体系及教学内容。

根据生物医药大健康新兴产业的需求,有针对性地开设本学科所需知识结构的课程体系和设置课程内容。在公共课的设置中,为了满足生物信息学、生物力学加载及理论分析等学科方向的需要,重庆大学生物工程学院(以下简称“我院”)新开设了更系统化的数学课程:模糊数学、混沌理论、数学建模理论与应用等。在必修课的专业课程设置中,为了满足我院的新兴学科方向如生物健康监测的需要,新增工程仿生学、生物医学检测检验等课程。同时通过参考国内外生物工程学科研究生培养计划,按学科不同方向的主要研究内容设置其交叉课程。除了本学院开设的课程,允许研究生通过SPOC等方式在校内其他学院选课,如:航天航空学院的非线性有限元课程、连续介质力学课程,数统学院张量分析等课程,以及医学院解剖学、生理学等前置课程。

(二) 基于工程需求的多维度知识点融通教学模式

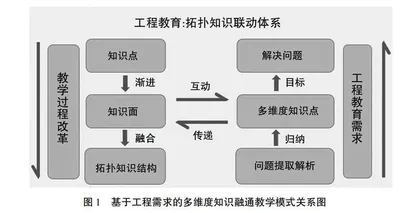

面对复杂生物工程问题的需求,如何突破课程与学科之间知识融通的屏障并提高专业知识运用能力,有待通过教学模式的改变得以提升。在教学过程中,以生物医药大健康产业和工程需求为驱动力,理顺课程知识点并进行多维度分析,以“知识传授、科技创新、技术转化”的需求逐步打通课程知识的屏障,贯穿课堂教学、实验教学、专题教学和课后实践等教学全过程,构建生物医学工程专业知识点与实验体系联动的教学体系及知识应用的联动模式,如图1所示。

教学设计是交叉学科研究生培养的关键内容和载体,是提高研究生教育质量的核心环节之一[7]。在教学过程中,教师根据生物医药大健康产业工程需求,分析该行业面临的基本诉求和突破点,找到该门课程与实际产业的切入点,确定课程的多维度知识点,分层次、分难度理清,并逐个解析,有效串联,形成一个相互关联的有机体。根据这些具有工程类专业特点的知识拓扑结构,设计覆盖多个课程知识点的综合实验体系,使课程知识能实现综合应用,可逐步培养学生具有解决复杂问题的能力与建设工程实践思维的能力。

以生物力学与医学工程课程进行基于工程需求的多维度知识融通教学模式为案例分析。立体构成课程思路是教学培养学生的逻辑思维能力,帮助学生构建一种理性、科学的思维方式,通过有针对性的训练,把学生的思维整合成理性的设计思维[8-9]。生物力学与医学工程课程融合数学、物理学、医学和生物学等多学科基础知识,并基于连续介质力学及物理学三大守恒定律等基本力学原理,探求在分子、细胞、组织、器官多尺度层面的物质形变和运动规律,围绕生物大健康中的康养设施等工程产业以及临床医学相关问题,可重新认识或提供治疗与干预的新途径或新方法,并满足临床医学问题的解决和发展新的诊疗技术。课程从涉及生物力学和生物医学的根本问题中,归纳出多维度的知识点,通过与旧的知识经验相互作用与传递,完成理念和思路的更新,并迁移到新的科学问题(图1)。这是工程教育需求改革与教学过程改革互动的过程,这个互动过程将发展新的拓扑知识联动体系促进生物力学与医学的交叉与融合,从新的视角去解决医学工程还没有解决的关键问题[7]。课程新模式从问题的凝练到解决,涉及到思维的抽象、具体、整合和切入等,并融合力学、生物学、医学、数学、物理学和化学等多个学科,为教学方法和工程教育的革新提供了知识和思想源泉与创新的原动力。

(三) 教师多维度知识结构的构建

交叉学科的深入发展,对教师如何更加积极主动地参与到研究生教育改革中,既是挑战也富含机遇。在教学过程中,教师的教学经验和知识储备是教师知识体系构建的主要因素。在单一学科教学过程中,教学多年的教师仅凭自己丰富的教学经验和固有的专业知识储备,就可能产生较好的教学效果。但是,交叉学科的介入,单一学科的教学内容形式必将受到严重冲击。如在生物力学与医学工程课程的教学过程中,由于涉及多个学科的交叉,教师应主动查询最新研究进展,建立跟本学科相关的多维知识体系,才能在教学过程中游刃有余,达到本门课程的教学目标。

在本门课的血液循环章节教学过程中,以人体科学血液循环为依据,从生理结构特征、承载生物学功能和工程分析方法等维度,采用动脉、静脉及微循环的不同知识点对比分析的融通立体教学模式(表1)。如循环系统中的动脉,其生理结构物理特征是血管内压大于外压,使血管具有推动力,承载的生理功能是血液传递,其关键问题就是传递效率。由此,引导学生明白传递效率就涉及流变学,需要补充流变学相应课程及理论,对动脉的研究方向可考虑生物流变、生物传质等方面的研究。而静脉的血管内壁很薄,血管内压有时小于外压,甚至低于大气压,其生理功能主要是血液传递、稳定作用,其关键问题就是保持血管的稳定,引导学生对静脉的研究可着力于血管的稳定性等方面。在微循环系统中,其生理特征是血管直径与红细胞在同一尺度,承载的生理功能是物质交换,引导学生明白,微循环的研究涉及各个方向:如生物植介入材料对周边细胞微循环的影响、凝胶敷料对皮肤表面微循环的作用和体内药物载体对免疫细胞的影响等。这些知识点的融合,涉及医学、免疫学、物理学和数学等多学科的交叉渗透,提高了研究生对课题的研究工作的思考和介入主动能力。