基于专业认证的新工科专业课程体系构建

作者: 翟国静 王学民 王以明 孙永杰

摘 要:从系统观点出发分析课程体系设计的原理,以基于工程教育专业认证成果导向理念的反向设计原则,给出课程体系结构设计方法。在深入分析知识、能力、素质关系的基础上,从系统科学的观点出发,根据目的性、整体性、有序性、层次性原理给出课程内容的构建方法。从新工科内涵特征和工程教育专业认证理念出发,以某地方性应用型新建本科院校道路桥梁与渡河工程专业为例,在分析该专业所面临的新要求情况下,根据专业培养目标和毕业要求,运用系统原理和反向设计方法构建专业课程体系并给出课程体系拓扑关系图。

关键词:工程专业认证;新工科;课程体系设计;课程内容构建;系统原理

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)05-0014-07

Abstract: From the system point of view, this paper analyzed the principle of curriculum system design.Based on reverse design method originated from outcome orientation concept of engineering education professional certification, the design method of curriculum architecture is given. On the basis of in-depth analysis of the relationship between knowledge, ability and quality, from the viewpoint of system science, the construction method of curriculum content is given according to the principles of purpose, integrity, order and hierarchy. Based on the connotation and characteristics of new engineering and the concept of professional certification of engineering education, this paper takes the major of road, bridge and river crossing engineering of a local application-oriented newly built undergraduate university as an example to analyze the new requirements, training objectives and graduation requirements of this major. This study uses system principle and reverse design method to construct the professional curriculum system and gives the topology diagram of the curriculum system.

Keywords: engineering education professional certification; new engineering education; curriculum system design; course content construction; system principle

对于高等学校,课程体系是专业人才培养方案的主要组成部分,是落实专业人才培养目标、践行教育思想和教育理念的载体和桥梁。人才培养目标是对毕业生知识、能力和素质方面提出的预期,反映的是毕业生就业岗位的应然要求,而课程体系则决定了毕业生所能呈现的知识、能力和素质结构,决定了教育预期能否成为现实[1],因此,课程体系的构建问题是高等教育的核心问题。当前,高等工程教育的改革发展要同时适应新工科建设和工程教育专业认证两大背景[2-3],为此,专业课程体系构建既要符合新工科的要求,又要体现工程教育专业认证的理念。

一 专业课程体系设计的原理与方法

(一) 专业课程体系设计原理

专业教育是一个系统工程,该系统的功能就是实现专业人才培养目标。课程体系是专业教育系统的子系统。课程体系作为一个子系统其构建与设计应遵从系统论的基本原理,包括目的性、整体性、层次性、有序性、反馈性、开放性、稳定性、突变性、自组织性、相似性等原理[4-5],其中主要的是目的性、整体性、层次性、有序性、反馈性原理。

目的性原理指的是系统在受到环境影响的同时,也会对环境进行识别、反应,系统中复杂的非线性相互作用会形成反馈作用,使系统发展方向能保持不变,最终趋向预定的状态。系统的目的可以表现为效益或功能。对于课程体系这个系统而言,其目的就是功能,也就是课程体系实现专业人才培养目标的功能。

整体性原理是指系统各要素之间相互联系形成整体结构。就系统的功能和效益而言,要素或局部功能和效益必须服从整体功能和效益,也就是说,在系统中并非是追求各个要素或局部的效益最大或功能最强,而是追求整体的效益最大或功能最强。对于课程体系设计而言,整体性原理实际上是着眼于专业人才培养目标,统筹考虑各门课程之间相互协调关系,使课程体系达到整体的最优化,最大程度实现专业人才培养目标的功能。

系统有序性原理是指系统要素的有序联系,是系统要素的时空秩序。系统层次、系统结构、系统组织都是从不同侧面反映系统有序性[5]。基于系统有序性原理,通过对系统要素的有序建构而实现系统整体功能有序和优化。在课程体系建构中,就是利用有序性原理处理好课程之间的时空关系,包括课程的衔接与进程以及课程实施的场所安排。

系统的层次性原理是指系统各要素或子系统因其属性不同而在系统中的地位与作用、结构与功能不同,从而形成了层级秩序。任何系统都不是孤立的,总是处于系统阶梯系列之中,也就是说,在一个大系统中存在着不同层次的小系统,而不同层次的系统往往发挥着不同层次的功能。课程体系的功能就是实现专业人才培养目标,而每门课程(或某课程模块)的功能则是实现专业人才培养目标的某一部分,即分目标。课程体系建构就是运用系统目标和功能的层次性,根据专业人才培养目标的要求,确定不同的课程,按照一定的关联关系构成课程模块[6],继而构建课程体系。

系统的反馈原理是与系统控制相关联的,是指一个系统输出端的信息,一部分反送到输入端,并对系统的输出产生影响,起到控制作用,以达到预定目的。课程体系的输出就是实现专业的人才培养目标或者是毕业要求,但所构建的课程体系在实施中能否真正实现专业的预期培养目标将在很大程度上取决于有关课程内容、课程关系,为此,在课程体系的实施中必须利用系统反馈原理,通过监测课程体系的实施效果与运行状况,对课程体系的课程设置、课程内容以及课程关系等进行调整以实现课程体系的优化。

(二) 专业课程体系设计方法

课程体系包括课程和体系两个方面。课程是指某一门具体的课程,体系是指课程之间的关系。课程之间的关系也称为课程体系结构,是课程体系设计的核心部分,它决定了每一门课程在专业教育中的地位,包括纵向时间上的序列和横向的相关关系。为此,课程体系的设计包括课程体系结构设计和课程及其内容构建。

1 课程体系结构设计

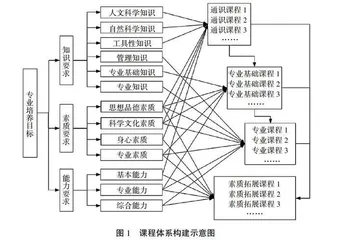

有关课程体系结构设计方法的研究较多,其中成果导向的反向设计方法具有较强的可操作性[7-14]。成果导向的反向设计方法以需求作为出发点,由社会需求确定专业人才培养目标,由专业人才培养目标确定毕业要求,再以此设计课程体系结构。毕业要求可以用知识、能力、素质要求进行描述,因此,课程体系结构的设计就是以毕业生知识、能力、素质要求为基础,根据系统的目的性、整体性、有序性、层次性原理,通过对知识、素质、能力进行分析、归纳与综合,形成支撑知识、素质、能力培养的相关课程(或教学单元),并根据课程之间知识的相互联系形成课程网络图[7],最后根据课程体系设计的要求,形成课程体系结构图(课程体系拓扑图)。课程体系结构设计的过程如图1所示。

在课程体系结构设计中通常基于系统的层次性原理将专业所有课程按照课程在人才培养中的功能和作用不同进行归类形成具有不同功能作用的课程模块。一般将课程划分为通识教育模块、专业基础课程模块、专业课程模块和素质拓展模块,如图1所示。当然在实际的课程体系结构设计中,还可以将每一个模块分为理论课程模块和实践课程模块、必修课程模块和选修课程模块。

2 课程内容的构建

各个专业毕业要求都是通过一定课程来实现的,因此课程的构建必须以实现专业毕业要求的知识、素质和能力结构为目标。知识、素质和能力都是比较复杂的概念,至今其内涵还没有统一的界定,为此通过对各方学者研究成果进行分析归纳出知识、素质、能力定义:知识是人对事物的经验和认知,包括直接知识、间接知识、感性知识和理性知识;素质是心理和生理综合作用的系统状态,就是基于人本天性的身心协调运行的质量;能力是指人对于自然探索、认知、改造水平的度量,是使活动顺利完成的个性心理特征[15-18]。知识、能力、素质的关系是辩证的。知识是形成能力和素质的基础,不以知识作为基础的能力充其量是一种本能,没有知识就无所谓素质,当然,能力和素质也直接影响着知识的获取、积累和深化。能力是知识和素质的外在表现,通过实践训练,知识和素质便形成能力。素质是知识和能力的内化,长期不懈的知识积累和持续实践使能力不断提升,也必将逐步提高相应的素质。为此,课程及其内容的构建必须综合考虑知识、能力、素质的关系。

知识可以直接构成课程,某些素质亦可以由知识内化而成,因此,毕业要求中的某一知识领域或若干相关知识点就可以直接构成一门课程。但是,能力或者某些由能力内化而成的素质必须通过实践活动才能形成,因此,毕业要求中某一方面或几方面的能力或由能力而形成的素质则不能直接构成一门课程。能力的形成必须以知识为基础,同时还需要相应的实践活动,因此,对于毕业要求中的能力或由能力内化而成的素质,必须设计成一系列相应的实践活动或相应实践活动的组合,由一系列实践活动或实践活动组合构成一系列课程。

按照系统的层次性原理,课程是课程体系中的一个子系统。无论是由某一知识领域形成的课程,还是由若干知识点或实践活动组合构成的课程,其内容的构建都必须从系统理论出发,根据目的性、整体性、有序性、层次性原理将专业需要的具有某种内在联系的知识点、形成能力和素质的实践活动进行整合、序化。在课程的构建中,通常按照课程的内容不同分为不同性质的课程。以知识点为主的课程通常称为理论课程,而以实践活动为主的课程通常称为实践课程(或集中实践课程)。如果课程的内容与其他院校相同专业的该课程相同或相近,通常称为通用课程;如果课程的内容与其他院校相同专业该课程有很大不同,或者其他院校相同专业没有开设的课程,通常称为校本课程。如果说通用课程是不同院校相同专业培养目标的同一性要求,那么校本课程就是不同院校相同专业差别性的体现,是各个学校依据自身的办学理念、办学传统、办学优势和专业培养目标要求而构建的课程,往往体现着办学特色[19-20] 。

二 新工科的内涵特征与工程教育专业认证的理念