工程教育专业认证下混合式教学模式研究

作者: 芦楠楠 徐永刚 胡延军 陈瑞瑞

摘 要:建设一流新工科专业需要进一步加强工程教育专业认证的进程和影响力。以产出为导向的工程教育要求专业建立新的教学模式。该文以电子信息工程专业的主干课程数据结构与算法分析为例,探讨面向工程教育专业认证的混合式教学模式。通过分析课程现状,梳理课程现存的教与学的问题,根据产出导向的教育取向为指导重新设计课程目标,同时提出以学生为中心的多元化教学模式和全过程的课程教学评价体系。

关键词:工程教育专业认证;混合式;教学模式;数据结构与算法分析;工程教育

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)05-0065-04

Abstract: The building of first-class emerging engineering education major needs to further promote the progress and impact of professional certification in engineering education. Outcome-based education(OBE) based engineering education requires brand new teaching mode. This paper takes "Data Structure and Algorithm Analysis" as a case to discuss blended instruction mode under background of engineering education. Through the analysis of curriculum present situation, the problems existing in teaching and learning are concluded. Then, the paper designs the curriculum objective according to the requirements of OBE, and proposes the student-centered diversified teaching mode and the whole course teaching evaluation system.

Keywords: professional certification in engineering education; blended instruction; teaching mode; Data Structure and Algorithm Analysis; engineering education

新一轮科技革命和产业变革加速进行,以数字经济为代表的新经济形态和传统工业的转型升级,迫切需要具备专业创新能力和跨学科交叉的新型工科人才。高等工程教育改革已经站在新的历史起点,面临越来越多的机遇与挑战。新工科专业,是相对于传统工科专业,主要针对新兴产业的专业,以互联网和工业智能为核心。智能与互联技术的发展趋势促使以计算机为载体的数据科学与各学科相互融合成为“学科交叉融合”的精髓[1]。计算机类、电子信息类的核心课程成为新工科新范式下培养人才的基础[2]。因此,为适应新工科的发展需求,传统的电子信息类核心课程也需要相应的改革和创新[3]。

在新工科建设过程中,现有的专业核心课程建设应充分考虑目前信息技术发展中人工智能、大数据及云计算等热门领域,以工程教育专业认证为指导,不断改革和丰富教学内容[4]。以学生为中心,产出导向和持续改进为核心内涵,建立以学生能力为导向的新观念,形成以能力达成为目标的新的教学模式,促进学生能力要求的达成。

数据结构与算法分析作为计算机、电子信息类的重要核心课程,衔接了程序语言设计、离散数学等基础课程与人工智能、大数据等专业课程。由于该门课程在实际问题中的可操作性,是众多核心基础课程中能够直接用来解决各学科实际问题的课程。数据结构是连接客观世界与计算机世界的桥梁和纽带,是实现计算机进行信息表示和处理的唯一途径。因此,该门课程的学习会对学生未来从事工业制造、航空航天和能源气象等交叉领域工作产生深远的影响。根据新工科“新理念、新要求、新途径”的发展发向[5],工程教育专业认证势在必行。工程教育专业认证以学生为中心,产出导向和持续改进为核心内涵。这就要求建立以学生能力为导向的新观念,从而形成以能力达成为目标的新的教学模式。对标工程教育专业认证,数据结构与算法分析课程需要在传统理论讲授的基础上转向毕业要求的学术能力和工程能力的提高。本文分析数据结构与算法分析课程的教学现状,从教学方法、质量评价等方面研究和探讨工程教育专业认证下的电子信息类核心课程混合式教学模式。

一 课程现状

以计算机为载体的数据科学与各学科的相互融合已然成为高等工程教育改革下新工科专业建设的精髓。作为计算机灵魂课程的数据结构与算法分析也逐渐成为新工科专业的核心基础课程,电子信息工程专业亦是如此。虽然给予了数据结构与算法分析核心课程地位,但是,距离工程教育认定标准,实现产出导向的工程教育模式还有一段路程。根据课程特点及目前授课情况,本文从课程内容、教师和学生三大教学构成要素来分析数据结构与算法分析课程存在的问题。

作为专业核心必修课程,数据结构与算法分析是衔接先修课程与后续专业课程的纽带,为专业课学习和课程实践奠定了基础。数据结构与算法是由具体的编程语言来描述的,编程基础直接影响到数据结构与算法分析的学习效果。而后续课程按照专业方向分为信息处理、通信技术、网络技术和电子工程,都需要学生具备开发高效程序的能力。

数据结构与算法分析由数据结构和算法两部分构成,主要目标是提高学生程序设计能力和解决专业实际问题的能力。课程基础概念多,概念之间易混淆,学生难以掌握。课程内容抽象,逻辑性强,要求学生有较强的逻辑思维能力。重要知识点主要以伪代码的形式来呈现,要求学生具有基本的程序思维和良好的编程能力。

学生编程实践能力较差,先修课程基础薄弱。虽然在程序语言设计中学习了结构体、指针、类和函数等编程基本概念,有一定的编程训练,但是很多学生仍然难以独立完成实验和作业中涉及编程的题目。因此,在课程笔试时,编程题型是所有题型中得分率最低的。学生学习方法不得当,学习效率不高。前期以数电、模电、信号与系统为主的专业基础课以概念理解和数学推导为主,是学生熟悉和习惯的学习模式;而数据结构更侧重于训练学生的逻辑思维和抽象能力,学生在学习方法上需要跳出舒适圈。部分学生的原动力不足,主动性较差。遇到难理解的知识点,上课不认真听讲,下课不愿意花时间复习,作业不能独立完成,抄作业时有发生。

以上现象也反映出教师在教学活动的安排和组织上存在一定的问题。主要体现在:第一,课堂组织形式单一,难以激发学生学习热情。以PPT为主的多媒体教学在内容和形式上缺乏新意,而且缺乏了传统的板书教学对过程性的讲解,学生听课易疲劳。第二,缺乏及时的教学反馈。课堂教学和作业批改的周期较长,教师未给学生及时地反馈刺激,学生失去了及时查漏补缺的最佳时机和深入探索相关知识的兴趣。第三,考核评价机制不全面、不科学。虽然引入了过程性考核,与课程设计和期末考核相结合来构建考核评价体系,但是以课程考试为绝对中心的评价导向没有改变。即使包含过程性评价,也多以主观印象给分,缺乏客观评价标准[6]。

二 基于OBE的课程目标设计

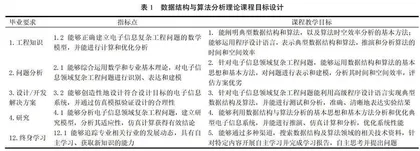

产出导向教育(OBE)是工程教育专业认证标准的重要内涵,要求课程要明确反映对毕业要求的支撑。因此,数据结构与算法分析课程目标的设计需要与电子信息工程专业培养目标相契合,以毕业要求为准绳,对毕业要求指标点进行具体阐述[7-8]。表1给出了针对工程教育认证毕业要求指标点具化出的数据结构与算法分析理论课程目标设计,重点体现工程教育专业认证中对分析与解决复杂电子信息工程问题能力的培养。

三 以学生为中心的多元化教学模式

以学生为中心的教育理念是工程教育专业认证的另一重要内涵。这就要求现有的教学模式由以教为中心到以学为中心转变,以学生能力达成为目标。教师的主导作用转变为过程指导和管理。将工程实践和学术研究模式融入课程教学过程中,开展以学生为中心的多元化教学模式,激发学生学习的主观能动性,培养学生分析、解决复杂工程问题的能力。

(一) 线上线下混合

由于新冠肺炎疫情影响,在线同步直播教学、在线协同教学和在线混合式教学等新型教学形式从理论研究变为了现实,成为特殊条件下的主流教学形式,也是未来课堂教学的发展趋势。

具体可从三方面实施。首先,正常课程教学中仍以线下面授式授课方式为主。面授可以更好地掌握学生的学习状态和知识接受情况。其次,将重要知识点按照章节整理成微课,为学生线下学习提供丰富的资源。微课通常在10~15 min,是对重要知识点进行高度总结和概括。最后,借助雨课堂、中国大学生慕课网等公共教学平台,开展师生、学生间的交流和互动。以讨论、习题、测验、互评和在线答疑等灵活的方式开展多种形式的教学活动。同时,平台可以对学生的学习过程进行全程记录,便于导出进行数据分析,能够帮助教师科学地评估学生学习情况。

此外,面临疫情的突发性,特殊时期的线上线下混合式教学模式还要面临线上和线下灵活组合方式,自适应地调节比重。一旦突发疫情,课程教学就要施行完全线上教学。通过对已有的疫情期间教学经验分析,线上教学的效果不尽人意。除了利用现有的线上教学平台,还需要在线上课程中加入虚拟课堂,提高学生在线参与度,也可以让老师在授课过程中实时地掌握学生的学习动态。

(二) 课内课外融合

课内课外融合的教学模式是典型教学模式,被广泛用于教学过程中。为适应工程教育认证标准,课内课外融合的教学形式也应以学为中心,以学生能力达成为原则。课内教学需要弱化教师的主导作用,改变满堂灌教学形式,强化教师课内引导课外指导作用。具体实施要点如图1所示。

课内主要针对知识要点进行学习与巩固,加强重点难点的分析。通过引入案例专题,形成课堂讨论主题,提炼出难点进行详细讲解,再对知识点测试,最后进行点评小结。以案例专题的形式引入要学习的知识点,从学生讨论中发现知识难点,有针对性地测试和点评可以有效引导学生发现问题,提高学生对问题方法探索的渴望,从而激发学生学习的内在驱动力。课外学习中,除了线下作业及时批改和问题答疑,数据结构与算法分析课程更要强调实践能力的提高。因此,要开设综合实验和课程设计加强学生的实践训练。在实施的过程中,我们也发现学生的编程基础参差不齐,学生在涉及编程的作业、实验和课程设计上的表现较差。也需要在课程教学中适当地对几种基本数据结构的抽象数据型实现进行模块化,给编程基础较差的学生程序实现上的提示,使他们能够顺利设计和实现作业和实验中的程序。而且,在课程的推进过程中,逐渐地去模块化,培养学生能够独立地抽象问题的数据结构,设计程序和实现,从而解决问题。同时,为了解决一些基础好的学生“吃不饱”的问题,满足学生在培养中的个性化需求,进一步对学生进行分层次、多元化的培养方案,将课外实践训练内容和过程向工程型或学术型拓展。

(三) 分层次实践教学模式

数据结构与算法分析课程内容丰富,体系完善,技术性强,是电子信息专业课程的重要前修基础课程,因此,要求学生在学习过程中培养问题抽象、数据组织和数据处理等实践能力。传统的实践教学以验证性、综合性实验为主,实验的分析、设计性不足,无法满足学生多元化与个性化的培养需求,学生实践积极性不高,严重影响了课程学习效果。我们的做法是采用分层次实践模式,突出课外实践活动的工程性和学术性,与学生职业生涯规划相适应。