“课堂内外、线上线下”一体化教学模式探索与实践

作者: 刘文萍 陈上 吴贤文 李佑稷

摘 要:在物理化学课程教学中,坚持 “以学生为主体,教师为主导”的教学理念,遵循“高阶性、创新性和挑战度”的金课标准,通过教学资源、教学内容、教学手段和考评体系等多方位改革创新,建立“课堂内外、线上线下”一体化教学模式,激发学生的学习兴趣,培养学生解决实际问题的综合能力,强化学生的创新意识,从而促进学生知识、能力、素质协调发展,教学效果提升显著。

关键词:物理化学;线上线下;一体化教学;教学模式;教学实践

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)05-0101-05

Abstract: In the instruction of Physical Chemistry, we insist the philosophy of student-oriented and teacher-dominated and follow the standard of golden course of higher order, creativity and challenge. The integrative instruction model was constructed by pluralistic reforms on instructive resources, contents, methods and evaluation system. These reforms arouse students' enthusiasm, cultivate comprehensive abilities of handling actual problems, reinforce their sense of innovation, promote their developments on knowledge, ability and attainment and thus elevate teaching effectiveness.

Keywords: Physical Chemistry; online and offline; integrative instruction; teaching mode; teaching practice

物理化学是化学化工类及相关专业的重要基础课,是从研究物质的化学和物理现象之间的联系入手,借助数学和物理的理论和方法,来探求化学变化基本规律的一门学科,其概念抽象、公式繁多、理论性、系统性和逻辑性强。这些特点决定了该课程能够培养学生核心素养,提高其抽象思维能力以及分析解决实际问题的综合能力,但同时也使学生学习起来普遍感到困难[1-2]。多年的教学实践发现,物理化学课程教学存在三个主要问题:概念抽象难理解、公式多易出错及理论联系实际难。

为了解决物理化学课程教学存在的主要问题,2018年初,学校开始利用学习通开展线上、线下混合式教学。经过4年多的探索与实践,坚持 “以学生为主体,以教师为主导”的教学理念,遵循 “高阶性、创新性和挑战度”金课标准,通过教学资源、教学内容、教学方法、教学手段、考评体系等多方位改革创新,建立“课堂内外、线上线下”一体化教学模式,构建线上、线下混合式金课。

一 在学习通中建立系统、丰富的课程资源

经过4年多的积累,在学习通建立了系统、丰富的课程资源,为“课堂内外、线上线下”一体化教学模式顺利实施提供了保障。制作了143个教学视频,总时长2 185 min,涵盖课程主要内容及典型习题解析,用于学生线上自主学习;编撰了1 079道含详细答案解析的测验题,涵盖课程主要知识点,学生平时容易犯错、容易混淆的知识点、公式、原理,用于学生查漏补缺及灵活运用训练;整理收集了352个非视频资源,用于学生预习、复习与拓展。

二 通过典型案例和思政教育元素重构教学内容

(一) 引入典型案例,化抽象概念为具体实例

以典型案例为导向,化抽象概念为具体实例,精简、重组教学内容,比如热力学第二定律主要是解决变化的方向与限度问题,其中最常用的判据是吉布斯自由能判据。学完这一章,通过典型案例:用化学热力学方法解决石墨变成金刚石的可能性问题,化抽象概念为具体实例,通过以下几个问题引导学生学以致用,进行高阶学习:①常温常压下,石墨能否转化成金刚石?②改变温度,石墨能否转化成金刚石?③改变压力,石墨能否转化成金刚石?④至少要加多大压力石墨才能转化成金刚石?⑤查阅文献了解高温高压(HTHP)法制备金刚石的研究进展。要求学生课后分组讨论,通过详细地热力学计算回答以上问题,所需数据自行从热力学数据表上查阅。

偏摩尔量的概念抽象,很多同学难以理解,其含义是:在等温、等压条件下,在大量的定组成系统中,加入单位物质的量的B物质所引起广度性质Z的变化值。我们就通过“白酒勾兑”的典型案例,化抽象概念为具体实例。在15 ℃和大气压力下,某酒窖中存有酒10.0 m3,其中含乙醇的质量分数为0.96,现欲加水调制含乙醇的质量分数为0.56的酒。已知该条件下,纯水的密度为999.1 kg/m3,乙醇的质量分数为0.96时,水和乙醇的偏摩尔体积分别为14.61×10-6和58.01×10-6 m3/mol,乙醇的质量分数为0.56时,水和乙醇的偏摩尔体积分别为17.11×10-6和56.58×10-6 m3/mol,试计算:①应加入水的体积;②加入水后,能得到含乙醇的质量分数为0.56的酒的体积[3]。在解题之前,首先请学生回答水的偏摩尔体积的含义是什么?针对学生的回答,老师不断修正,直到学生能正确回答出乙醇的质量分数为0.96时,水的偏摩尔体积为14.61×10-6 m3/mol的含义是15 ℃和大气压力下,在大量的乙醇的质量分数为0.96的酒中加入1 mol水,该酒的体积增加14.61×10-6 m3。然后再引导学生应用偏摩尔量的集合公式、混合前后乙醇的物质的量保持不变求得①应加入水的体积为5.75 m3,②加入水后,能得到含乙醇的质量分数为0.56的酒的体积15.27 m3。“白酒勾兑”典型案例,既使学生很好地理解了偏摩尔量的含义及引入偏摩尔量这一概念的必要性,又培养了学生解决复杂问题的综合能力和高级思维。

另有用克拉贝龙方程解决滑冰鞋为什么要装冰刀的问题;用克-克方程解决高原煮饭要用高压锅的问题;用水的相图解决冻干、风干和烘干的技术路线;用水盐体系相图解决爱斯基摩人获取淡水方法;用原电池电动势解决金属腐蚀问题;用动力学方法解决抗菌素注射时间间隔问题等。

(二) 挖掘思政教育元素,践行立德树人

把物理化学学科发展简史、物理化学家的生平轶事、物理化学与诺贝尔奖等引入课堂教学,激发学生学习兴趣,爱国热情和崇尚科学的精神。例如,首届诺贝尔化学奖获得者范霍夫,他从化学动力学开始,进而广泛地研究热力学,特别是有关稀溶液的渗透压问题,把化学动力学、热力学和物理测定统一起来,建立了物理化学的基础[4]。为捍卫电离理论而奋斗的阿仑尼乌斯,他对电化学及溶液理论等一系列问题的解释,在建立现代物理化学和分析化学方面起了特别巨大的作用,荣获了1903年度诺贝尔化学奖[4]。中国物理化学奠基人之一的黄子卿先生,他以严谨的科学态度精心设计实验装置,精确测定了水的三相点。黄老告诉学生和晚辈,“科学的核心是一个‘新’字:新的理论,新的方法,新的公式,新的技术,新的数据。”也就是说,要永远不停止探索和追求[5]。中国胶体科学的主要奠基人傅鹰先生,在表面化学的吸附理论方面进行了深入、系统、独具特色的研究工作,受到国际学术界的重视,但他2次婉拒美国优厚条件,一心报效祖国,在学习傅鹰的科研成果时,更应传承其实事求是、严谨细致、不懈探索的治学精神[6]。

三 建立并完善“课堂内外、线上线下”一体化教学模式

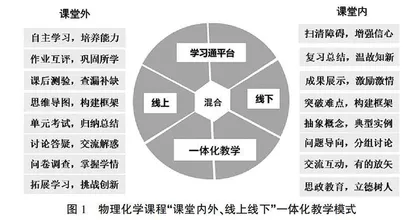

物理化学课程遵循“两性一度”线上、线下混合式金课标准,坚持“以学生为中心”,运用问题探究式教学法,以问题为导向,由浅入深、由表及里地完成“课堂内外、线上线下”一体化教学,如图1所示。

(一) 课前——课堂外(线上学习通平台)

教师通过线上教学平台发布课程通知,明确线上任务,引导学生线上自主学习,自主测验。

(二) 课中——课堂内(线下教学课堂)

充分发挥混合式教学优势,教师通过线上教学平台活动获取实时监测数据,实时把握学生学习详情,从而实施针对性的课堂讲授。在课堂教学中应做到以下几点。

1)教师每次课前线上查看测验统计详情,对于正确率低于60%的题目线下及时讲解,把暴露的问题及时解决,扫清学生学习障碍,增强学生学好物理化学的信心。每次上新课前都会对上次课的重点知识点做总结复习,便于学生承上启下,温故而知新。上新课前有时会给学生上台展示线上任务完成情况的机会,比如讲解“石墨能否转化成金刚石”,以激励学生有学好物理化学的激情。

2)课堂上教师着重把基本概念和基本公式讲清楚讲透彻,突出重点,突破难点;在讲解基本原理时,强调本学科逻辑思维方法的建立,理论与实际相结合,化抽象概念为形象具体事例,使学生能举一反三;强调逻辑推导,避免死记硬背,多做铺垫性讲授,公式使用条件都在推导过程中让学生自己归纳总结;重视课程内容框架的建立,让学生明白每一章、每一节是要解决什么问题,它在整个知识体系处于什么位置。每上完一节,经常请学生猜想下一节我们将学习什么内容。

3)以问题为导向,提高学生注意力,辅以分组讨论,加强学生交流互动。实际教学中强调学生的参与性,而发表意见的正误不作为课程考察的依据,通过不断地讨论互动,学生解决问题的思路充分展示给教师,教师了解实际情况后,才能有针对性地教,做到有的放矢,再通过启发式、层层引导式的剖析,给出解决方案,使学生理解掌握重难点,建立学科逻辑思维框架。

4)在教学中注重帮助学生建立辩证唯物主义世界观和运用科学的方法论,从马克思主义哲学思想的角度来分析和认识物理化学课程的基础知识、基本原理和基本方法。例如,热力学第一定律可表述为“第一类永动机是不可能造成的”。热力学第二定律可表述为“第二类永动机是不可能造成的”。这两个热力学定律是不能通过演绎或推导出来,实践是检验真理的唯一标准,迄今为止,第一类、第二类永动机的制造都以失败而告终,反过来就证明了热力学第一、第二定律的正确性。物理化学中每个公式都有特定的使用范围和限制条件,这就说明真理是绝对真理和相对真理的辩证统一。常温常压下,通过热力学计算可知反应:石墨(s)→金刚石(s)的△rGm>0,说明常温常压下,石墨不能变成金刚石(s),但当压力大于1.5×109 Pa时,石墨(s)→金刚石(s)的△rGm<0,此时石墨就能变成金刚石(s),从这一典型案例告诉学生能与不能都是相对的,创造条件就可以把不可能变成可能,现在大家觉得物理化学学不好,只是因为还不够努力,习题做少了,只要足够努力,多做题,物理化学也一定能学好。在介绍反应级数的测定方法时,积分法数据处理简单,对反应级数是简单的正数时,其结果较好,但当级数是分数时,很难尝试成功;而微分法可适用于非整数级数反应,但要三次作图,引入的误差较大,提醒学生也要一分为二地看待同学,每个人都有优点也有缺点,多看长处有利于同学和谐相处。在溶胶中加入极少量的可溶性高分子化合物,可导致溶胶迅速沉淀,这是高分子化合物对溶胶的絮凝作用。但在溶胶中加入一定量的高分子化合物,能显著提高溶胶对电解质的稳定性,这是高分子化合物对溶胶的稳定作用,都是高分子化合物,量少时是絮凝剂,量多时是稳定剂,作用完全相反,提醒学生凡事都要坚持适度原则,防止“过”或“不及”,适当地玩游戏,可放松心情,如果沉迷于游戏,就会玩物丧志。

(三) 课后——课堂外(线上学习通平台)

教学中充分利用学习通的功能,建立线上学习和师生交流平台,并为线下教学提供可分析的教学数据,成为实施线上线下一体化教学的重要手段。课后的线上学习活动目的主要在于检验学习效果,帮助学生进一步深刻理解概念和理论,并提高实际运用能力。

1)线上每次课后要求学生完成与本次课内容相关的测验题,学生提交后即能看到成绩及详细的答案解析,引导学生及时查漏补缺,归纳总结。第一次课就跟学生说明,课后测验占平时成绩的10%,不是按照测验成绩,而是按照参与次数计成绩,这样学生没有压力,不把测验当负担,而把测验当成查漏补缺的工具,且很乐意运用这一工具,主动请老师把课后测验设置成可重复测验。每章上完后要求所有学生同时线上完成单元考试,各单元考试平均成绩占平时成绩的10%,这样安排设计既便于督促学生每学一章要进行归纳总结,及时消化,又便于教师了解真实学情,有的放矢。