冶金产能置换背景下广西冶金工程专业新工科人才培养改革与探索

作者: 申嘉龙 李义兵 孟征兵 罗志虹 王宏宇 孟繁旭 李玉平

摘 要:结合冶金产能置换战略,基于广西有色金属及钢铁产业发展,桂林理工大学冶金工程专业通过对人才培养的改革和探索,解决广西冶金工程学科本科教育与冶金产业发展不对等,企业对学生认可度低,高校之间、校企之间缺少协同培养模式等问题。

关键词:冶金产能置换;新工科;人才培养;冶金与金属材料加工;教育改革

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)05-0161-04

Abstract: Combined with the strategy of metallurgical capacity replacement and based on the development of non-ferrous metal and steel industry in Guangxi, the metallurgical engineering major of Guilin University of Technology has carried out reform and exploration on personnel training, and has solved the problems of mismatch between the undergraduate education of metallurgical engineering and the development of metallurgical industry in Guangxi, low recognition of students by enterprises, and lack of collaborative training mode between universities and enterprises.

Keywords: metallurgical capacity replacement; the new engineering; talent training; metallurgy and metal material processing; educational reform

随着冶金行业产能日益过剩,国家相继出台《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》《钢铁行业产能置换实施办法》等政策指导传统冶金生产、资源消耗大省进行钢铁冶金行业置换、出让过剩产能,促进冶金行业结构调整、产业升级。产能置换是实现严禁新增产能和冶金产业结构调整有机结合的重要手段,是现阶段冶金资源战略整合和转移的关键。

一 广西冶金产业发展概况

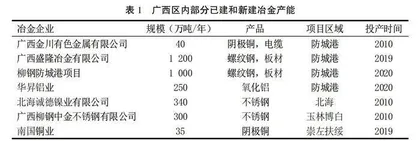

广西壮族自治区具备丰富的冶金自然资源,围绕铝、稀土、锡等有色金属资源及钢铁产业,着重发展有色金属及钢铁产业群,金属资源开采、冶炼、加工及金属材料产业链是广西重要的支柱产业,发展形成了金属冶炼+深加工产业链,促进冶金产业“二次创业”,打造冶金精深加工“千亿级”产业[1]。广西南拥北部湾,西连东南亚,北依西南内陆,东靠粤港澳,具有重要的区位优势。广西北部湾区域受到国家“一带一路”倡议及广西全面对接粤港澳大湾区政策的红利,是冶金产能置换目的地的优良选择。表1为广西及北部湾区域部分冶金行业已建和新建产能情况。

二 广西冶金工程学科发展面临的问题

冶金生产资源的大量转入以及冶金企业的建成投产必将对冶金工程专业形成巨大的人才需求,而新时代的冶金企业受到资源利用、国际竞争、环境保护等因素的推动作用,对冶金类人才质量要求也大为提高。“十四五”规划和“2035年远景目标纲要”中指出深入实施制造强国战略,而提升八大制造业核心竞争力需要有色金属产业作为支撑,同时“互联网+”、“网络强国”、创新驱动发展战略的实施,对冶金工程新工科人才的能力和素质提出了进一步的要求[2]。加强冶金工程专业本科建设和改革是自治区经济社会发展、人才需求和学科建设的迫切需要。面对冶金产能置换企业对高素质人才的大量需求,广西冶金工程学科亟需改变人才培养模式以适应冶金全产业链企业高效、智能化生产、技术密集型等发展特征。

目前,广西拥有千亿级冶金产业,但冶金工程学科发展却相对薄弱,形成了大产业-小学科的尴尬局面。对照冶金工程技术新工科以及冶金产能置换企业对人才的基本要求,目前广西高校冶金工程专业培养体系主要存在着信息化程度不高,与产业的开放融合性不足,适应支持度不够,知识掌握不全面,无法支撑全产业链发展等问题。具体表现在毕业生无法快速融入冶金企业生产研发环节,对产业链发展认识不足,对冶金工业智能化生产及传统工艺改造升级“无所适从”,产业前沿的新科学建设与传统学科的交叉、融合响应滞后,高校不能及时融入地方经济产业发展的核心需求,人才培养体系与产业发展不相适应等。因此,冶金工程本科专业必需以服务广西冶金产能置换区域经济和社会发展为目的,适应当前冶金企业产能置换需求,结合培养新工科人才能力和素质的标准,打破冶金大产业与小学科的格局,对满足全产业链发展需求的人才培养办法进行改革和探索。

三 新工科人才培养改革研究现状

为了适应新一轮的科技革命与产业变革,支撑服务创新驱动发展等国家战略,2017年以来提出了“复旦共识”“天大行动”和“北京指南”等有关开展新工科建设和研究的指导性文件。提出工科优势高校要对工程科技创新和产业创新发挥主体作用,地方高校要对区域经济发展和产业转型升级发挥支撑作用,新工科建设需要借鉴国际经验、加强国际合作等共识。

欧美国家大力推进工程类教育改革,欧洲范围内的“欧洲高等工程教育”与“欧洲工程的教学与研究”等建立了一致的与国际接轨的工程教育学位体系,实行模块化的课程教学方式,推进理论课程与实践课程一体化,加快产学研合作。美国的“2020的工程师:新世纪工程的愿景”报告指出未来美国工程师培养目标和素质标准,摒弃了旧时英式的“学徒制”培养模式,采用CDIO工程教育理念,将工程教育从技术范式转到科学范式,从科学范式升级到工程范式。

在国内,众多学者对新工科人才培养体系、实施途径及具体学科的教学模式等方面进行了研究。针对如何开展工程教育,专家提出“全面工程教育”的理念,认为在工程知识输入的同时,需兼顾文化素养,商业理念培训;在基础理论教学的过程中,需要融合工程实践。因此高校开设了人文素质教育、技术经济学等课程,加强了实验课、课程训练、实习等操作性较强的实践活动。通过课程体系的改进,促进学生全方面发展,提高学生的工程实践能力。随着工程教育进一步推进,高校加强了校企合作,借助专业认证,规范工程教育过程,以评促建,最大限度激发学生工程能力。贵州大学将冶金工程卓越工程师培养实践与新工科建设相结合,阐述了人才培养模式的优化、师资队伍品质提升和以学生为本培养理念的深化。江西理工大学基于冶金学科新工科建设的探索和实践,进行了布局新工科专业、推进创新创业教育、实施多方协同育人等方面的研究。武汉科技大学张翔提出冶金工程专业教学应该以坚持培养工程实践和创新能力为核心的实践教学理念,建立了层次分明、分工明确的一体化交叉综合实践教学模式。安徽工业大学张立强从总体路径规划、人才培养目标更新、交叉融合课程体系建立、支撑新课程体系师资队伍建设和工程教育专业认证理念教学评价机制构建等方面研究新工科背景下传统冶金-材料专业链群改造升级路径和措施。

目前对于冶金工程专业新工科背景下的人才培养模式研究相对系统,但针对地方特色结合冶金行业发展战略动态的冶金工程人才培养改革和探索尚未见报道。桂林理工大学冶金工程专业将新工科背景下冶金工程专业人才培养与冶金行业产能置换发展战略结合,提出以服务冶金产能置换目的为导向的地方高校冶金工程人才培养模式的优化办法及改革新思路,打破广西冶金大产业与冶金小学科的局面,改革具有重要的理论和实践意义。

四 桂林理工大学冶金工程专业介绍

在《广西北部湾经济区发展规划》急需冶金人才的大环境下,桂林理工大学冶金工程专业于2010年设立并招生,同年冶金物理化学被评为广西重点学科,2011年获得冶金工程硕士点,2021年获批“广西有色金属新材料创新发展现代产业学院”建设项目。该专业是华南地区唯一的冶金工程学士、硕士学位授权点;依托材料科学与工程博士点,建成“本硕博”完整培养层次的人才基地。

专业依托有色金属及材料加工新技术教育部重点实验室、广西有色金属冶金及加工虚拟仿真实验示范中心等省部级科教平台,围绕广西铝、稀土、锡等有色金属及钢铁产业发展和人才需求,形成“冶金+金属材料加工”应用型人才培养模式。

现代冶金企业的发展需要科学基础厚、工程能力强、综合素质高、信息智能化本领强、实践能力涵盖全产业链的应用型人才,同时新工科内涵发展特征明确指出地方高校要对区域经济发展和产业转型升级发挥支撑作用。桂林理工大学冶金工程专业准确定位区内冶金工程专业人才培养模式,以服务地方经济为导向,坚持产学研结合的道路,培养多学科复合型、高层次人才,成立广西有色金属新材料创新发展现代产业学院。通过人才培养的改革能够满足新工科发展的理论需要,同时结合新时代背景,以冶金行业产能置换需求为人才培养导向,构建具有自身特色的地方高校冶金工程新工科人才培养模式。

五 基于冶金行业战略发展的人才培养改革

以服务冶金行业产能置换需求为导向,大力提升冶金工程学生实践能力,有效地提升课堂理论知识转化为工程实践经验的效率,深入应用冶金虚拟仿真教学。促使毕业学生能够迅速融入冶金企业生产研发环节,节省企业培训、人才磨合时间,提升效率。在此基础上,实现校企产学研用的合作新模式,利用企业生产上的有效经验反馈于大学理论知识教学课堂中,从前沿技术信息交流、工艺改进、新产品联合开发等方面进行深入产学研合作,形成良好的闭合环路,为专业办学带来一个良性的校企沟通渠道。通过对人才培养方式的改革,有效地提高学生的就业率,拓宽就业渠道,有利于专业学科的建设,提高学校专业办学的知名度,对加快广西建设创新型社会,落实地方高校紧密服务于地方经济社会需求,不断深化高等教育教学模式改革具有重要实践意义。

(一) 冶金产能置换企业进行人才需求调研

金属冶炼和加工是复杂的冶金过程,涉及设备多,工序繁杂。对于冶金产能置换企业来说,面临着生产流程的改造和重建,智能化调控和全自动化先进生产线的投入和使用,产品质量和性能的提升和升级,生产成本的控制和环保要求的严苛等问题。这些企业对人才素质要求具有一定特殊性,对专业素质和能力要求高,且需要具备复合知识的应用型人才。面对新的形势和新的技术要求,原有的冶金工程专业人才培养体系存在较大的欠缺,未能考虑和理解冶金产能置换企业的人才需求。桂林理工大学冶金工程专业对区内大型冶金类企业进行人才素质需求调研,重点摸清产能置换企业对生产、研发人才所需要的专业知识、实践能力、科研思维及职业素养要求,为冶金工程本科培养方案及课程体系的改革提供指导性意见。

(二) 产能置换背景下冶金工程专业新工科人才培养办法改革

针对大型冶金企业人才需求的调研,结合产能置换冶金企业的特点,以冶金企业产业革新、信息化提升、校企合作、服务金属材料产业链为导向,对学校冶金工程本科培养方案进行改革。邀请企业专家、行业学者及冶金、金属专业教室共同探讨,制定人才培养方案。着重建立钢铁、有色金属冶炼与金属加工、制造复合型人才培养体系,在冶金工程课程体系中强调金属材料专业基础和实验课程。旨在培养符合现代冶金企业需求的、具备冶金及金属学科知识的交叉应用型人才。另外,针对冶金产业智能化的需求,拟在冶金工程专业的学生培养方案中加入机械控制与自动化专业知识,与原有的冶金生产理论课程融合,同时增加单片机或PLC控制的实验课,增强学生智能化、信息化方面的理论和实践知识。

(三) 依托虚拟仿真教学,打造广西冶金信息技术校企联盟