高等院校视觉传达设计人才高阶认知能力的提升路径

作者: 崔永敏 任新光

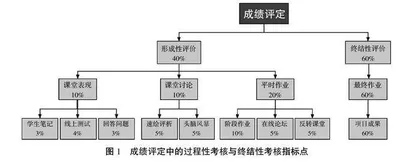

摘 要:高等院校视觉传达设计人才高阶认知能力培养,决定人才培养的质量及水平,培养过程中教师应以科学理论为基础,秉持“以学生为中心”的教学理念,立足于学习情况与课程情况的分析,为教学提供依据与方向,有的放矢地进行视觉传达课程体系建设。通过师生共读经典书目提升其理论素养,为高阶认知能力培养提供理论基础;通过精细化的教学设计,故事性讲解案例并构建情景式教学模式,在提高课堂效率的同时,培养学生分析、评价、创造的高阶认知能力;通过细化过程性考核,提高全过程学习评价的有效性。

关键词:视觉传达设计人才;高阶认知能力;情景式教学;教学设计;高校

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)05-0165-04

Abstract: The cultivation of higher-order cognitive ability of visual communication design talents in institutions of higher education determines the quality and level of talent cultivation. The visual communication teaching system is set up. Through refined teaching design, storytelling cases and construction of situational teaching mode, we can improve classroom efficiency and cultivate students' higher-order cognitive ability of analysis, evaluation and creation; through detailed process assessment, we can improve the effectiveness of whole process learning evaluation.

Keywords: visual communication design talents; higher-order cognitive ability; situational teaching; instructional design; colleges and universities

布鲁姆分类教学目标由本杰明·布鲁姆于1956年在《教育目标分类学,第一分册:认知领域》中首次提出。他指出人的认知能力有6个级别,分别为记忆(Remember)、理解(Understand)、应用(Apply)、分析(Analyze)、综合(Synthesis)和评价(Evaluate)。其中,记忆和理解代表着较低等的认知技能;应用是过渡区间;分析、综合和评价属于较高的认知层次[1]。高阶认知能力是高等院校视觉传达设计人才培养过程中的重要能力,视觉传达设计人才入校前,经过严格的专业能力筛选,均具备较强的绘画临摹能力,但是长期的绘画思维决定了其单向的思维方式,善于复制、不善思考,高阶认知能力较弱,为了改变这一局面,教师应当秉持“以学生为中心”的教学理念,精准分析学情并深入分析所教授课程在整个课程体系中的定位和作用,师生共读经典提升理论素养,为高阶认知能力培养奠定理论基础,进而进行合理的教学设计,变“教案”为“学案”,细化过程性考核,提升学生主动学习能力及高阶认知能力。

一 问题的提出

近日,外媒某网站出现“中国城市的标志设计缺乏新意”的论调,究其缺乏新意的原因,无外乎两点,第一,缺少中国元素,视觉辨识度低;第二,抄袭现象严重。面对此现象,作为承担传播中国视觉形象责任的视觉传达专业人才培养应该做何反思?2021年12月14日,习近平总书记在中国文联十一大开幕式上指出:“广大文艺工作者,要立足中国大地,讲好中国故事……塑造更多为世界所认知的中华文化形象,努力展示一个生动立体的中国。”在这样的时代背景下,视觉传达专业应该培养什么样的人?如何用中国视觉语言讲好中国故事?笔者认为视觉传达设计专业的学生应该明中国文化之理,信中国文化之义,通中国设计之道,达成此目标的前提是培养的视觉传达设计人才具备高阶认知能力,具备深入了解中国传统文化、能够合理转译辨识度高的中国视觉语言的能力,并持之以恒地坚守自己的文化,以上素质的培养,需要学生具备分析、综合、评价和创造的高阶认知能力。

高阶认知能力培养实施的核心是教师对“以学生为中心”理念的教学全过程实施,在视觉传达专业传统教学中,教师是主导,学生是观众,教师对课程内容进行讲授,并安排相应课程任务和项目,学生自主制作,教学过程中对于课前与课后的利用效率较低,这种情况无疑是屏蔽了学生自主思考与学习的机会,学生听完课后,对于内容的理解似是而非、模模糊糊,于是在做项目作业时便出现了学生脱离网络不会设计的情况,自主思考更无从谈起,“借鉴”式作业大量涌现并出现雷同现象,无法达成创新思维能力的有效培养,分析、综合、评价以及创造的高阶认知能力培养效果薄弱。“学生对灌输的知识存储得越多,就越不能培养其作为世界改造者对世界进行干预而产生的批判意识。[2]”视觉传达设计的评价形式多以大作业或项目作业的形式进行学习效果的评价,学生对于课程内容掌握不清晰、知识储备不充足的情况下,单纯依赖于平衡、对称和重复等设计原则进行设计便模糊不清,不能完成高质量的课程作业,于是,学生便出现“等、靠、要”的现象,期待课程最后教师能给予明确的设计思路、设计定位和设计表现等,评价过程中教师主动性较大,隐形地降低了教与学的成效,直接造成了高阶认知能力培养的缺位。

二 “学情分析”与“课情分析”并重

教师在教学过程中,不仅需要对学生的学情进行精细的全过程分析,还需要对课程在整个教学体系中的地位、承担的任务、与前后衔接课的关系和达成的目标等情况进行分析。学情分析决定了培养目标是否达成,课情分析决定了教师的授课方向。

(一) 学情分析

学情分析应贯穿于课程学习的全过程,随时调整授课策略,不应仅指课前对于学生业已掌握的知识。教师是课程讲授的主导者与策略者,需要对每一位学生的学习情况、学习习惯、擅长领域和性格特点等进行了解,这是开展教学改革的关键,培养的过程始终围绕“人”展开,做到课前知其情,课中知其用,课后知其思。充分利用课前、课中、课后的时间进行知识的学习与内化。对于学情的分析,可以借助多媒体技术手段,随时了解学生的学习情况,对于视觉传达专业的学生来讲,个性特征较为明显,与教师之间的沟通存在被动的现象,刻板管教印象亦存在在部分学生印象中,因此,真诚平等与学生沟通是获得有效学情数据的关键,有利于建立良好的师生互动氛围。

(二) 课情分析

课程情况分析,决定了教师对于课程方向的整体把握。视觉传达设计专业人才培养方案具有科学严谨的逻辑,包括理论课、基础课、专业课、专业核心课与选修课,每一项课程形成严密的课程群,针对不同的能力目标进行培养,因此,培养方案是教师的纲领性文件,教师需要深入了解。在深入了解培养目标课程设置的基础上,对于所讲授课程的前导、后续课程要明确,进而确定所讲授课程的目标。多数教师在进行学情分析时,仅仅对于学生进行了分析,其实不然,应该对于课程在整个教学体系中所处的地位、承担的任务、需要培养学生哪种能力都做到心中有数,才能够把握课程的教学方向始终处于正轨。

“学情”与“课情”的科学分析,为课程的开展提供了目标和前提,使教与学形成良性互动,为培养学生高阶认知能力奠定基础。

三 师生共读经典书目,提升理论素养

理论素养是视觉传达专业学生进行高阶认知能力培养的基石,决定了其认知水平和理论研究的深度。但是,在实际教学中,因其长期的临摹、复制的绘画思维决定了视觉传达专业学生理论性与思想性较为薄弱。在撰写设计说明、论文、思考设计问题时,仅停留在表面,不能深入思考,难以转化为高品质的视觉语言、研究论文与设计作品,设计作品存在脱离理论实际的情况。鉴于此,笔者应用师生共读经典,在教学活动中充分设置师生互动、生生互动、研究讨论、思想碰撞的环节,以解决以上问题。

首先,合理设置师生共读书目以支撑教学目标,提高课堂效率。书目的选择取决于课程目标的设定,教师对能力的达成需要通过何种课外书目?其与课程内容的关系是什么?这些问题是教师在选择书目时重点把握的。比如:针对培养学生热爱中国传统文化,提高文化认同感的目标,教师在选择书目时需要将中国传统文化、传统设计方法论等书目了然于心,引导学生并精读指定书目,师生共读,在提高学生阅读积极性的同时,通过课堂的讨论环节反推学生对于阅读内容的内化与吸收,因此,合理匹配书目与师生共读双循环促进学生的阅读积极性,提升理论素养。

其次,引导学生课堂讲解所读内容并进行阐述,形成“以读促学”的氛围,提高学习主动性。课前的阅读使学生已基本掌握书目的梗概和基本内容,教师抛出问题引导学生进行思考,学生以独立思考以及小组讨论的方式对问题进行分析,最终提出自己的观点和答案,不同的答案之间进行碰撞,拓宽学生的思维及认知,提升主动学习的积极性。学生在课上进行讲解的过程中,实现理论的内化,为后期的项目设计提供理论支撑,使其作品有据可依,避免出现临摹、复制的情况,实现由理论到凝练到知其所以然,最终实现设计作品的过程。整个阅读分析的过程,提升了学生的分析、评价能力,在提升理论素养的同时,培养学生的高阶认知能力。

另外,教师在与学生交流读书心得的过程中,还会发现新的教学问题和教学现象。课中师生互动讨论,课程导入的问题是学生课前阅读完之后提出的问题,因此,具有极高的课堂参与度。教师筛选问题的目的是引出本堂课授课的重点和所要解决的关键问题,教师有其内在的知识讲授逻辑,在具体的实施过程中,会出现学生对于问题的理解有更深入的探究,超出了课堂的预期的现象,或者学生对于问题的理解过于局限,教师需要引导学生进行深入思考的现象,不确定性和新现象的出现,对于教师课堂把控能力提出了更高的要求,需要教师在进行教学设计时,预留弹性空间,满足不同学生对于不同阶段知识点的需求,因材施教,在提高课堂效率的同时实现高阶认知能力的培养。

四 以学生为中心的全过程、情景式教学设计

提高视觉传达专业学生的高阶认知能力培养应在教学全过程中始终贯穿以学生为中心的教学理念,巧妙设置教学设计,实施情景式教学,变传统的“教案”为“学案”。传统教学设计是教师为主导的“教案”,没有深入分析学生的学情及教学活动设置与课程目标达成的关系,导致出现教师满堂讲、学生满堂听、作业不会做的情况,鉴于此,教师在进行教学设计时,需要对课程目标精准定位,同时深入分析学情并精细设置教学活动,通过文化故事、社会问题等内容的引入实现情景式课堂教学,提高学生课堂参与度及主动分析、评价的高阶认知能力。

(一) 以学生为中心理念贯穿教学始终,变“教案”为“学案”

视觉传达专业学生高阶认知能力的培养需要把以学生为中心教学理念贯穿于教学的各个环节,包括教师的教学设计,这里简称“学案”。传统教学的“教案”是教师上课的纲领性文件,是教师进行教学活动的导向,往往是教师的独角戏,教师站在自身的角度言传身教,同时,学生是观众,被动地吸收知识,对于知识点的掌握程度不能高效地体现在课堂,无疑是屏蔽了学生主动思考及质疑的机会。以学生为中心的理念,在提高学生高阶认知能力的过程中,体现在教学的各个环节,对教师的教学设计提出了更高的要求,应当是一份高质量的以学生为中心的“学习方案”,包括课前学生的预习情况,应以学生的学习能力及上节课掌握情况进行合理的设定,课中以学生为主体进行教学活动的设置,通过小组讨论、学生发言和动手制作等,明晰学生对于知识点的掌握情况以及衡量课程目标是否达成,课后作业的设计以学生课中学情为基本参考并结合后续课程的课程目标进行合理设置,在提升学生课后学习效率及学习主动性的同时,培养分析、评价和创造的高阶认知能力。