课程思政建设新视角

作者: 陈岩 杨冰

摘 要:现代金融学根植于西方文化平台上,主要是对欧美金融实践的总结。金融专业教育简单地照搬西方的金融理论和技术,会出现“水土不服”等问题,无法实现培养德才兼备高素质金融人才的教育目标。中国传统文化的基本精神体现为其独特的认识论和价值观,即“生生不已”的宇宙观、“天人合一”的世界观、“以人为本”的人生观,以及在此基础上形成的“仁、义、诚”等价值观念,能够为金融专业教育提供价值纠偏和道德滋养。将传统文化创造性地转化并融入金融专业课程思政教育,要以金融通识课程为切入点,坚持时代性和民族性并重原则。其路径为注重人的社会属性,从根本上否定“理性人”假设;强调人的道德主体性,确立核心价值观念,使得金融专业教育既有工具理性、又有价值关怀,实现“授业”与“传道”的统一。

关键词:传统文化;课程思政;通识教育;金融学;路径

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)05-0185-04

Abstract: In financial professional education, we should not only emphasize the times, absorb the advanced western financial theory and technology, but also emphasize the nationality, uphold the basic spirit of Chinese traditional culture, and take me as the master. Financial general education is an important entry point to integrate traditional culture into professional education and realize the fundamental goal of "enhancing morality and fostering talents". The basic spirit of Chinese traditional culture is reflected in its unique epistemology and values, that is, the cosmology of "endless production and reproduction", the world view of "the harmony of man and nature", the life view of "people-oriented", and the values of "humanity, appropriateness and sincerity" formed on this basis. Integrating the traditional culture into the general education of finance is to pay attention to the social attributes and overall connection of human beings, and to emphasize the moral subjectivity and transcendence of human beings. This not only fundamentally negates the hypothesis of "rational person", but also establishes a value orientation for the financial subject, so that the financial professional education has both instrumental rationality and value concern, and realizes the unity of "seeking knowledge" and "seeking Tao".

Keywords: traditional culture; curriculum ideological and political education; general education; finance; path

根植于西方文化平台上的现代金融学,强调严密的逻辑演绎和规范的数学表达,以提高资源配置效率和股东价值最大化为目标。其在极大地推动经济发展的同时也引发了相当严重的社会问题,美国次贷危机和我国网贷爆雷就是典型事例。在金融专业教育中简单地照搬西方金融理论,一方面会因脱离中国文化土壤而出现“水土不服”现象,另一方面无法实现培养“政治过硬、作风优良、业务精通的金融人才”[1]的教育目标。“中华优秀传统文化中很多思想理念和道德规范,不论过去还是现在,都有其永不褪色的价值”[2],恰好能为现代金融学教育提供价值纠偏和道德滋养。如何将中国优秀传统文化融入到以市场经济工具理性为根基的金融专业课程教学中,是当前金融专业课程思政面临的一个重要的问题。

一 中国传统文化的基本精神

(一) 文化的结构和属性

关于文化的定义,据统计有260多种。广义的文化是指一群人共享的社会知识,可以分为三层基本结构:物质生产文化、制度行为文化和精神心理文化[3]。物质生产文化是文化的外层,包括直观的物质产品和科学技术等;制度行为文化是文化的中层,包括人类的各种规则系统;精神心理文化是文化的核心层,包括价值观念、思维方式、民族性格等,通常隐藏在各种直观现象和理性规则中。这三个层面形成一个有机的文化整体,在任何一个层面上,文化都具有两种属性:时代性和民族性。其中,物质层面的文化,时代性最强,最容易改变;核心层面的文化,民族性最强,最不容易改变。不同民族的文化,在时代性上有先进落后之分,在民族性上,则不分轩轾。

(二) 中国传统文化的基本精神

所谓文化的基本精神,是指居于文化核心层的精神心理文化。张岱年认为“文化的基本精神就是文化发展过程中的精微的内在动力,也即是指导民族文化不断前进的基本思想”[4],并将中国传统文化的基本精神概括为四项:天人合一、以人为本、刚健自强、以和为贵。“天人合一”强调的是人与自然的和谐统一;“以人为本”肯定了人的主体地位,即无神论;“刚健自强”是重视发挥人的能动性;“以和为贵”是注重在保持多样性的前提下谋求统一。

金元浦[3]将中国文化的基本精神归纳为四种精神:刚健有为、自强不息的精神——体现为积极有为、不断自我否定的变革精神,“苟日新,日日新,又日新”(《大学》);人本主义精神——注重现世的人伦生活,以日日不断地自我修养实现心性的完善;天人合一精神——认为天地万物为一体,自然演变与人类发展相互影响;礼治精神——强调社会的秩序,以和谐为礼制的最终目的。

总之,各位学者对中国传统文化基本精神的概括各有侧重,但是对以下三点的认识是相同的:首先,“天地之大德曰生”(《周易》),将宇宙视为一个有机的、“生生不已”进化的系统,不把终极关怀建立在宗教基础上;其次,主张“天人合一”,强调人与自然的和谐统一。国学大师钱穆先生在他最后一篇文章里写到:“中国传统文化精神,自古以来既能注意到不违背天,不违背自然,且又能与天命自然融合一体”[5]。;最后,重视生命,以人为本,强调人的主体意识、主动性和超越性。人是“天地之心”(《礼记》),“万物之灵”(《尚书》),“人能弘道,非道弘人”(《论语》),“天道”是靠人来发扬光大的。以上三点构成了中国传统文化独特的宇宙观、世界观和人生观,并在此基础上形成了以“仁、义、诚”等为核心理念的价值观[6]。

(三) 中西方文化核心层的差异

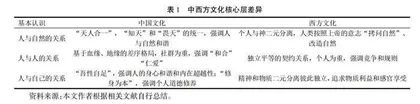

根据文化结构理论,两种不同类型的文化,其根本区别在于其民族性,体现为文化核心层的差异。这实际上就是由文化的核心层,进而派生出制度层和物质层。本文在杨振宁[7]、季羡林[8]、汤一介[9]观点的基础上,结合相关文献,将中西方文化核心层的差异进行总结,见表1。

二 传统文化融入金融专业课程思政的必要性和基本原则

(一) 传统文化融入金融专业课程思政的必要性

现代金融学在很大程度上是对欧美金融实践的总结,我国从19世纪中叶开始引进西方货币金融理论,在改革开放以后,建立在欧美主流经济学根基上的现代金融理论成为金融专业课程教学的主体。根植于欧美文化背景的金融理论在移植到中国之后,经常陷入“南橘北枳”的尴尬境地。“实际情况是,中国的经济崛起与金融发展并未遵循主流经济学划定的路线图,中国改革开放过程中陆续涌现出不少极具本土特色的经济金融故事,既有的主流框架一时无法给出合理的解释”[10]。

出现这种情况的根本原因是在引进金融理论的时候忽略了“不易”的核心层文化,无视文化的民族性。金融的本质是在时间维度重新配置经济价值、重新配置风险,可以被视为“一种技术——一个工具和制度的网络,用以解决复杂的文明问题”,“在更深的层次上,金融是一种思想体系”[11]。按照上面的文化结构理论,金融主要应被定位于文化结构的外层和中层。但是,由于三个层面的文化彼此联系,形成一个有机的系统,所以“共同的规律在不同文化平台上的显示,却绝非必然雷同,以致本质上同一的思想,有时竟然难以相互沟通”[12]。这就要求金融专业教育必须深深地扎根于传统文化的核心层,只有这样才能立得住,才能有灵魂和方向。

(二) 传统文化融入金融专业课程思政的基本原则

1 时代性和民族性并重原则

金融学教育的目标是培养德才兼备的高素质金融人才。对于“高素质”的界定,不同层次的高校有不同的理解,但基本上可以概括为三条:根植于本国文化传统和社会实践,理解西方现代金融的规则和表达方式,能够灵活运用现代金融理论和技能。这就要求金融教育要兼顾时代性和民族性,融合传统与现代:既要“借着讲”——引进西方金融学科的先进理论和工具,与国际接轨;又要“接着讲”——在传承自己的文化传统的基础上有所创新。

2 中国传统文化基本精神统领原则

中国传统文化是一个不断自我更新、逐渐完整稳固的文化系统,源远流长,博大精深。作为非专业的中国传统文化教育,不应希冀理解其全貌、精通其义理,而应该力求把握其根本和灵魂,正所谓“物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣”(《大学》)。这个根本和灵魂,就是中国传统文化的基本精神和核心价值观念。在具体的课程设计中,应该以传统文化的基本精神统领全局、一以贯之,并结合现代金融实践,创造性地进行阐释和转化,做到“知行合一”。

3 非价值评判原则

从文化发生学角度看,“各民族文化及其核心价值观念的形成,都是其在各自生存环境中的生产方式与生存方式的反映,是其民族或社会共同体生存状态、发展需求和历史变迁的反映,是各民族成员自觉与不自觉的‘文化选择’的结果”[13]。因此,各个民族的文化,在民族性维度上并无高低、优劣之分,不能从功利主义出发,做抽象的比较和简单的价值判断。

总之,在文化的外层和中层,要强调时代性,要吸纳西方先进的金融理论和技术来壮大自己,并进行创造性地转化;在文化的核心层,要强调民族性,秉持中国传统文化的基本精神,坚持中国文化的主体意识。这种“以我为主”“和而不同”的气魄就是文化自信。毛泽东对此有过深刻的阐述:“我们的态度是批判地接受我们自己的历史遗产和外国的思想。我们既反对盲目接受任何思想也反对盲目抵制任何思想。我们中国人必须用我们自己的头脑进行思考,并决定什么东西能在我们自己的土壤里生长起来”[14]。

三 传统文化融入金融专业课程思政的实施路径