新工科背景下军队院校学员培养模式探索

作者: 杨立浩 周志杰 张琪 郑建飞

摘 要:针对新工科背景下军队院校学员的培养问题,在深入分析新工科建设与军队院校建设发展关系的基础上,结合中国人民解放军火箭军工程大学新工科人才培养的实践经验,探索建立一种面向新工科背景的军队院校学员培养模式,提出“基础+前沿+创新+实践”的融合课程体系建设思路,构建基于军民融合战略的“军队院校-地方高校-研制企业-一线部队”四位一体协同育人理念,研究内容可为同类院校开展新工科建设提供参考。

关键词:新工科;军队院校;培养模式;军民融合;协同育人

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)06-0160-04

Abstract: Aiming at the training problems of military college students under the background of "new engineering", this paper analyzes the relationship between the construction of emerging engineering education and the development of military academies firstly, and then explores a cultivation model for students in military academies under the background of emerging engineering education. The construction idea of foundation + frontier + Innovation + practice integrated curriculum system and the construction of Military Academies - Local Universities - Research Enterprises - Troops four in one collaborative education network based on the strategy of civil military integration were proposed. The study provides a reference for the academies of same type to carry out the construction of emerging engineering education.

Keywords: emerging engineering education; military academy; cultivation model; military and civilian integration; collaborative education

随着全球科技产业不断转型升级,我国近年来也陆续推进实施了“中国制造2025”“互联网+”“军民融合”等国家重大发展战略,国家经济发展逐渐进入新常态。在此背景下,开展具有卓越创新创业精神和工程实践能力的高素质新工科人才培养是社会发展与产业升级的必然要求,也是深化高校工程教育范式改革、助推“大众创新,万众创业”的国家发展战略和提升国家未来竞争力的重要途径。

军队工科院校主要以为部队输送高素质指挥与技术型人才为目标,具有专业特色鲜明、管理规范严格和人才出口明确等特点,是我国国防人才培养的摇篮和主阵地。在新军事变革持续推进和“军民融合”战略深入发展的大背景下,军队对人才能力的要求也日益提升,卓越创新创业精神和工程实践能力不仅是地方工科院校人才培养的目标,同样也成为了军队工科院校人才培养的方向。只有培养出“想创新、敢创新、会创新”的新型军事人才,才能让国家在未来的新型战争中立于不败之地。研究探索适应新工科要求的学员创新创业能力培养模式,可以极大地提高军队院校的教育教学质量,为打赢未来新型战争储备具有卓越创新精神的新型军事人才,具有重大的军事和现实意义。本文在深入剖析新工科建设与军队院校建设发展关系的基础上,结合中国人民解放军火箭军工程大学(以下简称“我校”)新工科人才培养的实践经验,探索提出了一种面向新工科背景的军队院校学员培养模式,研究内容对于同类院校具有一定的实践借鉴意义。

一 新工科与军队工科院校的建设发展

(一) 新工科发展理念与军队对新型军事人才的需求不谋而合

新工科建设是引领我国高等教育改革、推动我国迈向高等教育强国的重要战略举措,其主要目标可以表述为“主动布局、设置和建设服务国家战略、满足产业要求、面向未来发展的工程学科与专业,培养造就一批具有创新创业能力、跨界整合能力和高素质的各类交叉复合型卓越工程技术人才。”军队工科院校培养的学员虽然不直接面向社会就业,不能直接通过创业方式服务于国家经济建设,但他们是部队一线作战指挥和武器装备研发运用人才的主要来源,是维护国家安全、促进部队建设发展的重要力量。特别是在全球科技产业转型升级的关键时期,人工智能、云计算、机器人、5G通信和无人机等新兴技术蓬勃发展并逐渐开始在军事领域得到广泛应用的背景下,甚至可能引发国际政治经济格局深刻调整并重塑国家竞争力在全球的地位,深刻改变甚至颠覆未来战争的样式、手段和边界,军队院校传统的工科教育样式已经难以与新兴科技的更新速度相适应。为了更好地适应新军事变革浪潮,军队工科院校同样需要主动布局,提前谋划,设置和建设服务国家安全战略、满足武器装备建设发展要求和面向未来战争模式的工程学科与专业;同样需要培养具有卓越创新意识,能够跨界整合资源,打赢未来战争的新型军事人才,这与国家新工科建设的总体目标和思路不谋而合。

(二) 新工科建设为军队工科院校教育改革提供了借鉴和参考

新工科理念的提出引起了工科优势高校、综合性高校及其他涉及工科专业的各类地方高校的高度重视。它们应声而动、积极作为,纷纷结合自身的建设发展实际在学科综合、专业定位、培养目标、办学条件、机制保障、跨界培养、理念创新和校园文化等各个方面进行了针对性的改革探索和尝试,并初步显现了其良好的建设成效,促进了学科专业的建设,提升了人才培养质量。例如,西安交通大学基于新工科建设背景,针对新能源科学与工程专业教学特点,从课程建设和教育教学两个维度讨论了该专业的已有探索和实践,提出了重视传统基础知识、注重多学科的交叉融合和重视实践交流的教学理念,激发了学生探索兴趣,培养了学生的责任感和使命感;中南大学材料科学与工程学院结合新工科建设背景,构建了“因‘材’成才”教学体系,打造了“德‘材’融合”思政课堂,开展了新工科背景下的教学体系研究与实践,激发了新生的学习热情,引导新生树立了正确的人生观、价值观和专业观。在以上新工科建设和探索过程中,各地方院校均积累了大量有益的经验和做法,形成了一些具有良好借鉴意义的人才培养模式和思路。正所谓“他山之石,可以攻玉”,这些有益的探索和实践都为下一步军队工科院校开展新工科背景下的工程教育改革,尤其是新工科学科专业设置、课程体系建设及教育培养模式改革等方面提供了有益借鉴和参考。

(三) 军队工科院校教育改革是新工科建设不可或缺的一部分

军队工科院校担负着为国家和军队培养各型各类武器装备研发与运用专业技术人才的重任,是当前部队一线指战员、各型各类工程技术人才和武器装备论证研发人才的主要输入渠道,是国家工程教育不可或缺的一部分。新工科建设不仅是服务国家发展的强国新工科,也应是充分考虑国家安全和军队建设发展需求的强军新工科,军队院校的建设发展离不开新工科建设的指引,新工科建设也需要军队工科院校的积极作为。在当前科技产业转型升级的浪潮中,军队工科院校积极开展面向新工科的教育改革,对提升人才培养质量、塑造创新能力意识和打赢未来新型战争具有重要意义。

二 新工科背景下军队院校学员培养模式探索

(一) 瞄准未来,科学调整人才培养目标

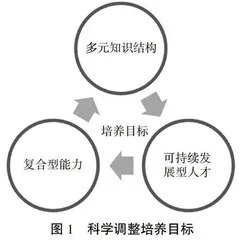

培养目标是高等教育人才培养的方向和先导。当前我军武器装备正朝着信息化、系统化和智能化的方向飞速发展,主要表现为武器系统规模更加庞大、技术集成的程度更高、涉及的专业更加复杂和操作运用更加灵活等特征。为更好地适应部队和装备的高速发展,军队工科院校必须在新工科理念的引领下重构工程技术人才培养目标,把培养复合型、创新型和实践型工程技术人才,服务未来部队需要,确保打赢未来战争,捍卫国家主权安全作为军校新工科建设的目标理念。如图1所示,培养目标的调整主要考虑以下三个方面。

一是构建多元知识结构。未来战争是人才、装备、经济、文化和科技等全方位的较量,要想取得未来战争的胜利,不仅要培养学员坚实的装备运用知识、强健的军人体魄,还要在扎实掌握所学专业理论知识与实操技术的前提下,锻造学员坚实的指挥管理、军事技能和人文素养等多学科、多维度的背景知识。

二是打造复合型能力结构。随着技术的发展进步,武器装备的科技含量越来越高,不同装备间组态运用的灵活性也越来越大,学员培养目标如果仍停留在掌握基本原理、能够操作使用的层面上就很难发挥装备的最大效能。因此,让学员能够根据装备的实际运用场景科学地调整优化装备、发挥武器系统的最大效能就显得尤为重要。这就要求培养的学员不仅要有较强的工程实践能力,还要具有良好的创新意识和创新能力,能够综合运用所学知识创造性地解决训练、备战和打仗中遇到的实际问题。

三是锻造可持续发展型人才。军队院校学员到部队任职后可能会迅速走向不同岗位,不同岗位对人才知识结构的需求又千差万别。因此军队院校人才培养的目标不能局限于学员的第一任职能力,更要瞄准学员未来的职业发展路径,厚实知识理论基础,强化自主学习能力,灌输终生学习理念,培养学员具有严谨的科学精神及持续学习提升的能力,以适应军队不同单位、不同岗位的任职需求,让学员具有更好的培养潜力和发展后劲,为部队的建设发展贡献更大的力量。

(二) 开拓思路,构建“基础+前沿+创新+实践”的融合课程体系

课程体系是育人活动的指导思想,是培养目标的具体化和依托,它规定了培养目标实施的规划方案,是保障和提高教育质量的关键。军队院校要紧跟新工科教学模式改革步伐,必须紧紧扭住课程体系建设这个关键不放松,构建厚基础、知前沿、懂创新和会实践的融合课程体系,具体如图2所示。

一是要进一步加强公共基础课程和专业基础课程的建设。公共基础课程不仅能够为学员专业知识的学习与操作技能的掌握打下扎实基础,也是学员终身学习和不断发展的前提。专业基础课程则是连接公共基础课程与专业课程的桥梁和纽带,是公共基础课程的后延,同时也是专业课程的学习基础和前提。为更好地适应新工科建设的要求,公共基础课程与专业基础课程的课程内容都要根据新工科创新创业能力培养的建设要求进行科学的深化与调整,并根据专业前沿发展情况,适时适度地对基础课程的内容进行更新,为后续前沿、创新和实践课程的学习奠定坚实基础。

二是要引入专业领域的前沿知识。当今的科技进步一日千里,各种新技术、新手段层出不穷。但各院校的专业教材则多是选用几年前、甚至十几年前编写的经典教材。这些教材虽然知识体系完善、内容设置科学,但是经常会出现与技术前沿脱节的情况,甚至会出现教材所学内容是濒临淘汰的技术的情况。这在一定程度上束缚了学员的眼界,不利于培养学员创新精神与创新能力,更与新工科建设要培养交叉复合型卓越工程技术人才的要求相去甚远。要解决这个问题,每年必须要在原有教材的基础上加入本专业的最新科研进展,让学员学习的知识与世界的发展相接轨,这样一方面可以拓展学员的学术视野,另一方面则是为学员创新思维的培养提供温床和土壤。