新能源智能汽车复合型人才培养探索

作者: 潘勇军 王东红 谢昭明 李佳承

摘 要:新能源智能汽车涉及的专业知识具有跨学科、强复合、重实践等鲜明特点。如何培养一批符合行业发展的新能源智能汽车人才是亟待解决的问题。提出基于生源交叉、课程交叉、学科交叉的“三交叉”创新人才培养模式,对该模式具体内容和实践过程进行分析与梳理。研究认为,所提出的新能源智能汽车人才培养模式的实施有利于人才培养的行业化、工程化和国际化。能够培养一批具有扎实的跨学科专业知识,较强的实践能力的复合型人才。

关键词:新能源智能汽车;学科交叉;实践能力;人才培养;复合型人才

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)07-0026-04

Abstract: The professional knowledge involved in electrical and intelligent vehicles has distinctive characteristics such as interdisciplinary, strong compound and practice-oriented. How to train talents of electrical and intelligent vehicles in line with industry development is an urgent issue. This paper proposes a three-cross innovative talent training method, namely cross-source of students, cross-curriculum and cross-disciplinary, to traincompound talents of electrical and intelligent vehicles. The specific content and practical process of the methodare analyzed and sorted out. The implementation of the talent training method is beneficial to the industrialization, engineering and internationalization of talents. The proposed method can beadopted to train a group of compound talents with solid expertise in vehicles, communications, control, software and artificial intelligence.

Keywords: electrical and intelligent vehicles; interdisciplinary; practical ability; personnel training; Inter-disciplinary talent

发展新能源智能汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。当前,我国已将智能网联汽车与节能汽车、新能源汽车并列作为我国汽车产业发展的重要战略方向,将其作为深化供给侧结构性改革和建设制造强国、网络强国、交通强国的重要支撑,作为培育经济发展新动能的重要引擎,在政策层面形成持续有效的推动力[1-2]。

新能源智能汽车行业是一种新兴的多学科交叉领域,涉及车辆、机电、材料等传统领域与通信、自动化、计算机、大数据、人工智能、软件、光电及化学等领域的深度交叉与融合创新[3-4]。目前,新能源智能汽车行业发展的主要方向是新技术的开发及应用,对新能源智能汽车人才的培养缺乏足够地重视,尤其是对创新人才培养体系,如人才联合培养模式、交叉课程设置、学科建设等的研究较少。

随着新能源智能汽车产业的快速发展,相应的人才培养工作显得更为滞后,尤其是高素质的新能源智能汽车人才极为紧缺,不管从数量上还是素质上新能源智能汽车人才远远达不到行业的要求,这将给汽车产业的转型升级带来巨大地阻碍[5-6]。因此,新能源智能汽车人才的培养迫在眉睫,这也是摆在我国新能源汽车企业及相关高等院校面前的一项紧迫任务。

为了解决该问题,为新能源智能汽车行业培养具有扎实的车辆、通信、控制、软件、大数据及人工智能等方面的专业基础,较强的实践能力,热爱新能源智能汽车,立志从事相关开发工作的复合型人才,国内一些高等院校紧跟形势开展卓有成效的工作,缓解了目前行业存在的新能源智能汽车人才紧缺现状。为了应对道路运载领域的电动化、智能化、网联化和共享化的加速变革,2019年4月2日,清华大学宣布成立清华大学车辆与运载学院,在发挥清华新能源汽车领域技术优势的基础上,将继续拓展车辆与智能出行领域的研究和高层次人才培养,进一步提升学科建设水平和人才培养能力[7]。2019年7月,由吉林大学与中国一汽合办的产学研融合发展创新机构“中国一汽-吉林大学红旗学院”挂牌成立,成立初期以红旗智能网联班为试点,重点面向计算机科学与技术、软件工程、数学与应用数学、通信工程和人工智能等专业进行招生[8]。

2019年9月11日,长安汽车联手重庆大学启动智能网联人才联合培养计划,双方将投入大量资源深化产教融合模式,共同打造高端人才培养体系。选拔优秀人才组建智能网联汽车精英人才班,通过定制化、模块化课程设计和丰富的培养手段,为高校学子提供广阔的发展空间,打造符合行业和产业标准的复合型精英人才,满足智能网联汽车快速发展的需要[9]。此外,同济大学、北京理工大学、上海交通大学和北京航空航天大学等高校也在新能源智能网联汽车人才培养方面做出了创新性的尝试与探索。

本文依托长安汽车-重庆大学智能网联汽车精英人才联合培养的具体实践,将从新能源智能汽车复合型人才培养的行业需求、培养方式、课程模块与培养成效等方面进行分析[10-11],根据“智能网联汽车精英人才联合培养班”项目的实践效果,对新能源智能汽车人才培养模式开展研究与探讨,并提出新能源智能汽车校企联合培养的有效模式。

一 中国新能源智能汽车人才的现状与需求

目前,我国新能源智能汽车正逐步驶上高速路。调研结果表明,相关企业中,31%处于战略研讨期,28%正在布局,24%正在运行,11%已有成熟产业。在产品研发、试验测试、数据分析这3个环节,人才缺口分别高达23%、17%和12%[12-13]。此外,信息及通信技术、网络技术方面的人才也非常紧缺。而随着新能源智能汽车入局者增多和运行、产业规模的快速发展,新能源智能汽车人才的需求已经是时不我待[14-15]。2019年6月,《中国汽车行业智能网联研发人才发展研究》(2.0版)正式结题发布。报告显示,从人才需求总量看,大数据、算法、ADAS技术、试验测试和人工智能等岗位人才需求量较大;ADAS技术人才最紧缺,大数据人才需求量最大、电子工程/汽车电子专业最受欢迎。论年薪,人工智能类最高(33万),其次为芯片(29万),算法以26万的平均薪酬位列第3,环境感知为25万,导航与地图24万。各职位类别中,自动驾驶/智能驾驶类职位薪酬显著高于其他类型职位。

通过对长安汽车人才需求的调研,目前该企业新能源智能汽车人才需求主要体现在软件开发、智能驾驶、车联网、电子电器、电池开发、控制系统集成和电驱开发等方向,这也与《中国汽车行业智能网联研发人才发展研究》的研究结果基本类似。新能源-电池开发方向要求熟悉新能源汽车电力电子技术,熟悉掌握至少1门程序语言(C/C++、Java、Python等),熟练电池热传递和液冷原理,具备Matlab、Simulink建模能力等。新能源-控制系统集成方向要求熟悉新能源汽车电力电子技术,掌握大数据分析相关架构与模型算法,熟悉SAS,R.、Python中一种或多种语言、SQL语句等。新能源-电驱开发方向要求熟悉新能源汽车电力电子技术,熟悉电磁仿真和数学分析软件Maxwell、LMS等专业声学软件,具备Matlab、Simulink建模能力等。

智能化-软件开发方向要求至少掌握1门编程语言(C/C++或Java等),熟悉至少1种嵌入式系统或单片机系统,掌握基于模型的设计方法等。智能化-智能驾驶方向要求熟练掌握传感器基本原理,包括机器视觉和雷达原理,熟练掌握线性代数和概率统计,熟悉卡尔曼、粒子滤波等算法,熟练掌握至少1门程序语言。智能化-车联网方向要求熟练掌握1种编程语言,熟练掌握面向对象程序设计与架构思想,熟悉软件工程和软件项目管理过程,熟悉关系数据库和非关系数据库原理与应用,掌握数据建模方法,熟悉机器学习相关工具及常规算法等。智能化-电子电器方向要求具备功能测试能力、Matlab、Simulink建模能力、危害分析与风险评估及故障树分析能力等。

二 校企联合协同培养人才

基于以上人才需求分析的调研,从全校理工科专业学位研究生和优秀本科生中选拔40名左右学生,组建智能网联汽车精英人才联合培养班(以下简称“智能班”),通过为期1年的知识复合、实践实训、行业认知等,培养一批具有扎实的车辆、通信、控制和软件等方面的专业基础、较强的实践能力、热爱智能网联汽车、立志从事智能网联汽车开发工作的复合型人才。

企业与高校共同成立智能班联合培养项目部,由企业人力资源部、智能化研究院、新能源科技公司、高校研究生院、学生职业发展与就业指导中心、教务处和相关学院等人员组成。项目部负责制订智能班管理制度,并组织实施与评估;教学计划的制定、修改与实施;实践实习计划的制定、实施及效果的追踪与改善等。智能班设项目执行主任1名,代表学校研究生院和就业中心具体开展项目实施工作。另设班主任1名,负责班级日常管理、开展思想政治教育,联系任课教师,协调课程调整相关工作;联系、安排校内外任课教师到校授课相关事宜。

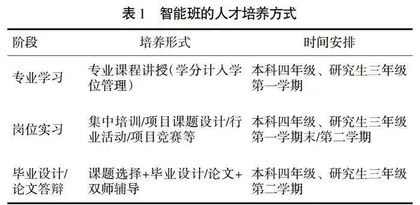

智能班的人才培养方式包括专业学习、岗位实习和毕业论文3个阶段,见表1。专业学习阶段主要进行课程交叉学习。车辆、机电等传统专业的学生进行通信、自动化、计算机、大数据、人工智能、软件、光电及化学等交叉学科的知识复合;非车辆工程等传统专业的学生进行车辆工程领域的知识复合与学习。通过交叉课程的学习,掌握新能源智能汽车行业所必需的相关交叉学科基础知识,提升所掌握知识的广度与宽度。为了加强学生工程应用能力的培养,部分专业性强的课程采取学校教授和企业专家共同授课方式进行,基础理论部分由高校教授授课,工程实用部分由企业专家授课。

顶岗实习阶段主要安排智能班学生进入企业具体的项目组开展不少于3个月的专业实践。由企业高层次学术专家进行一对一指导,通过专业实训提升所掌握知识的深度,并培养具有较强实践能力的复合型人才。另外,由班主任负责经常性地开展主题班会活动,参加高校和企业组织的前沿讲座和专业知识报告,参加与新能源智能汽车相关的国内国际学术会议和论坛,提升智能班学生的活动组织能力和国际学术视野。为了促进智能班学生的国际化视野的提升,所有汽车前沿讲座都聘请国外高等院校或知名汽车企业的资深专家讲授,另外,所有交叉课程的主讲老师都具有海外留学经历。

毕业设计论文阶段智能班学生的培养采取“双导师”制。由高校指导教师和企业高层次学术专家共同担任指导教师,负责学生培养计划制定,课程学习和专业实践培养,毕业论文指导、协助毕业论文答辩等环节,促进教育与行业、企业发展紧密结合。论文选题应直接来源于汽车生产实际或有明确的汽车工程背景与应用价值,至少应该包含与新能源智能汽车相关的内容,并有一定的技术难度和工作量。侧重专业基础知识和动手能力培养。注重培养和锻炼学生获取并运用专业知识,初步掌握研究和解决产品开发中实际问题等基本方法。