基于混合式教学方式的环境影响评价课程教学模式探讨与实践

作者: 袁杰 陈宗颜 曹生奎 褚延梅 李金平 才仁拉措

摘 要:教学模式的探讨一直是“互联网+”时代到来后高校教学改革所要探索的重要课题之一。特别是在2019年年底突发新型冠状病毒感染疫情后,如何利用“互联网+”模式进行网络教学更是成为教育从业者急需解决的一个问题。利用现有网络资源并结合线下授课经验进行高效的专业知识传递便是解决上述问题的途径之一。该研究以近3年实际教学课程为研究对象,对比疫情背景下混合式教学与传统教学方式的课程教学效果,发现线上教学环节的加入能够有效提高传统教学的教学效果且混合式教学模式是值得推广和深入挖掘的一种可以即提高学生综合能力又能应对重大风险(如疫情)时的教学方式。

关键词:混合式教学;环境影响评价;模式;实践;教学效果

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)07-0100-04

Abstract: The discussion of teaching mode has been one of the important issues to be explored in the teaching reform of universities after the arrival of "Internet+" era. Especially after the outbreak of novel coronavirus infections in late 2019, how to use the "Internet+" model for online teaching has become an urgent problem for education practitioners in the context of the epidemic. One of the ways to solve these problems is to use existing online resources and combine them with offline teaching experience for efficient delivery of professional knowledge. In this study, the actual teaching courses in the past three years were used to compare the teaching effects of blended teaching with traditional teaching methods in the context of the epidemic. The results of the study show that the addition of online teaching sessions can effectively improve the effectiveness of traditional teaching and learning, and that the blended teaching modeis a teaching method that can be promoted and explored in depth which can both improve students' overall competence and cope with major risks (e.g., epidemics).

Keywords: blended teaching; environmental impact assessment; mode; practice; teaching effect

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视教育发展,在不同场合多次强调发展教育的重要意义,为教育强国建设指明了方向。明确提出:“教育是国之大计、党之大计。要从党和国家事业发展全局的高度,坚守为党育人、为国育才,把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节,贯穿基础教育、职业教育、高等教育各领域,体现到学科体系、教学体系、教材体系、管理体系建设各方面,培根铸魂、启智润心[1]”。

“混合式教学”自提出以来便因其科学的理念和方法为各类课程改革提供了新的教学理念和方法。由于互联网技术在进入21世纪后开始迅猛发展,使得地球成为了一定意义上的“地球村”,而在线课程的种子也随之萌发[2]。在国外以麻省理工学院为主要代表,首先在全球范围内开通了“开放课件”计划,拉开了教育资源共享的序幕。国内教育界也紧随其后,于2003年4月正式下发《教育部关于启动高等学校教学质量与教学改革工程精品课程建设工作的通知》,拉开了中国高等教育界共享教育资源的序幕。经过十余年的建设,在2016年和2018年教育部分别公布2 686门国家级精品资源共享课程和490门“国家精品在线开放课程[2-3]”。更是在2016年,教育部在公开首批精品课程的同时下发《关于中央部门所属高校深化教育教学改革的指导意见》,明确指出国内高校间要以公共课、基础课及专业核心课为主,开展混合式教学的改革。自此混合式教学的授课方式全面在中国铺开,得到了国内众多高校的认可和采用。因此,本研究紧跟教学时代需求,以本人主讲课程环境影响评价为例,探讨混合式教学在新时代教育改革和应对重大风险方面(2019新冠感染疫情)的教学模式,以期为青海高等教育“混合式教学”全面推行提供一些参考和建议。

一 环境影响评价课程分析

环境影响评价是青海师范大学(以下简称“我校”)地理科学学院针对自然地理与资源环境专业开设的一门专业限制性选修课程,学时为36学时。目的在于通过课程学习,使学生在了解我国当前环境形势和环境影响评价相关环境政策、产业政策的基础上,掌握我国环境影响评价的法律依据及环境标准体系,理解水、气、声、土和生态等环境要素与区域及规划环境影响评价的基本概念、基本理论及方法和技术,掌握环境风险评价方法与技术,为学生今后从事环境影响评价技术咨询服务与环境管理等工作储备基本知识和技能[4]。整个课程具有知识点多、系统性强和涵盖面广等特点,主要体现在涉及各类环境影响评价标准、导则和方法上面。虽然现在已经采用多媒体等现代化教学手段,使得教学信息量,如图片、动画及视频等大幅度增加[5]。但是,以现有教师为主导的讲授方法中该课程理论学习内容基本占据了绝大多数课堂时间,学生处于被动学习状态,参与度低,学习兴趣不高,加之教材较为落后,使得部分书本学习知识在实际案例应用时很难达到效果,最终导致理解和应用停留在理论上,较难达到培养创新应用人才培养目标。针对这种情况,本人在疫情期间以雨课堂为授课平台,借鉴MOOC线上教学和以往线下教学之所长,实行混合式教学,重组课程结构,使资源共享最大化,分别设计课前预习、课时练习、课后提升三大环节,探索混合式教学方式下的环境影响评价教学模式。

二 基于雨课堂的线上线下混合式教学模式构建

(一) 雨课堂技术简介

雨课堂将复杂的信息技术手段融入到PowerPoint和微信,旨在连接师生的智能终端,在课外预习与课堂教学间建立沟通桥梁,让课堂互动永不下线[6-7]。将课前—课上—课后的每一个环节都赋予全新的体验,最大限度地释放教与学的能量,推动教学改革。教师可以将带有MOOC视频、习题及语音的课前预习课件推送到学生手机,师生沟通及时反馈;课堂上实时答题、弹幕互动,为师生提供完整立体的数据支持,个性化报表、自动任务提醒,让教与学更明了,极大地推动了混合式教学。

(二) 授课对象分析

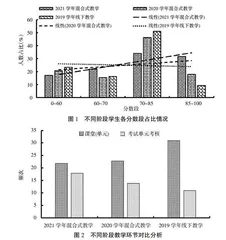

授课对象分别为本校地理科学学院17、18和19级自然地理与资源环境专业本科生,先前已经修完现代环境学、普通水文学、生态学和土壤地理学等先导性课程。环境影响评价课程授课时间分别为2020年、2021年及2022年,其中2017级本科生环境影响评价课程授课方式采用的是传统授课方式,2018级本科生首次采用以雨课堂方式为主的线上线下混合式教学方式,2019级本科生在前两级学生授课方式基础上继续采用混合式教学方式。通过三轮教学实践,发现虽然先导性课程的学习对学生相关知识的储备有一定的帮助,但是在初期传统教学方式下学生仍然表现出参与度低、学习兴趣差和作业习题完成效果不理想等现象。后期加入雨课堂采用混合式教学后,通过“课前学习活动+面对面课堂+课中习题巩固+课后提升”等主要环节实现了线上与线下、网络与面授的有效结合,有效解决了上述问题,学生自主学习和独立思考能力提升明显。

(三) 混合式教学模式构建与实施

1 课前学习活动

教师授课层面,在对课程进行全面梳理的前提下,进行章节规划,知识点罗列,提炼教学重点,匹配相应MOOC视频资源、相关最新环境导则及国家地方环境网站,明确每次课程课前引导方向和课前活动安排。学生层面,提前通过雨课堂平台建立好班级体,筛选出授课班级助教,设定好自主学习时间范围,并且在上述基础环节上进行以客观题为主的自测,用于检验课前学习的目的,设计活动讨论区和留言平台,及时掌握学生在课前学习过程中存在的问题。

2 面对面课堂

按照现有教学安排,每周有90 min面对面课堂时间,教师从课前预习出发提问一些与课前学习相关的问题,不仅能够起到学习检验作用,而且可以最大程度起到激活知识的作用。在这个提问期间,让助教整理查看课前测验结果和留言板问题并做整理,将学生反馈难点告知教师。教师对课前调查中学生反馈的难点进行讲解,如果没有过多的难点进行讲解,教师进行网络学习的总结,并根据事先梳理好的知识框架进行核心知识梳理,梳理过程涵盖本节课最主要知识点。

3 课中习题巩固

本环节是对上述“面对面课堂”的一个延续,在每周见面课上,对课前知识点梳理和问题答疑后。针对教学章节在线发布提前设计好的针对性习题和案例,对于习题测验,一般设置8~10道客观题,用于巩固知识点,答题时间不超过10 min,测验结果会被记录下来,占学生最终成绩的10%;对于案例,提前利用雨课堂在线分组功能,进行随机分组,以4~5人小组为单位,在授课教师带领下探索解决案例中所提出的问题,教师将对问题最佳案例解答方法在班内进行分享。

4 课后提升

针对所学内容,课后不再是以往的传统作业方法,章节知识点已经在课堂中通过习题、讨论等方式掌握,课后需要的是锻炼学生认知结构能力。首先要求学生们完善小组案例分析,在此基础上完成本次课程的思维导图,使课堂知识点更加系统化,方便掌握记忆。并要进行“三方评价”,一是学生对于课前和课中的教学效果反馈评价;二是学生小组间的自评;三是教师自我反思和总结性评价,达到教学相长的目的,提升课程教学质量。

三 环境影响评价课程混合式教学实践

(一) 更新教学内容体系

教材作为教学的核心,不仅直接体现出课程的先进性和科学性,而且是将教学内容具体化的重要载体。我校环境影响评价课程使用教材是2001年陆书玉主编的面向21世纪课程教材《环境影响评价》。随着生态环保形势和环保相关法规越来越严格,相应的环境影响评价规定发生了很大的变动,主要体现在环境这一特殊领域的时效性,比如国家环保总局目前已经颁布的环境影响技术导则总纲和单项环境影响评价技术导则中,地表水环境、大气环境和土壤环境等技术导则均发生变化。此外环境影响评价方法、导则和标准等也在不断更新。因此,针对教材内容相对滞后,在完成2017级本科生线下授课后,对教材进行了重新选用,选用教材为李淑芹和孟宪林主编的《环境影响评价》十三五规划教材,在此基础上利用网络环境,下载补充新的法规、标准和技术方法,利用不同城市实时环境咨询,例如在课堂上利用实时网上咨询数据对东部城市和我校所在西北城市之间的各环境要素进行对比分析,增加课堂知识实际应用性,引发学生学习兴趣。

(二) 挖掘线上资源,重构课程体系

课程团队于2020年开始使用更新后的教材进行授课,目前为止分别完成了2018、2019级自然地理与资源环境专业环境影响评价课程的讲授。在这个过程中,如何从课程本身特点(涉及范围广、跨度大、学时少)、混合教学模式的需要和设计出发,进行线上资源挖掘和课程体系重构就显得尤为重要。对于线上资源方面,分别挖掘了河海大学刘晓东团队和湖北理工学院蔡苇团队的慕课视频,在此基础上,分别按照最新教材将整个课程内容划分为36个知识点。针对36个知识点,分别建立36个混合式教学数据库,库中分别包含“课前索识+标准技术导则+课堂测试+案例+巩固拓展+课后反馈”等资料。其中课前索识部分分别为慕课视频,可以通过雨课堂插件导入到课件中,在课前发布;标准技术导则对应各章节,凡是涉及到的标准和导则均进行更新,并在相应知识点学习前进行发送;课堂测试题在雨课堂平台中进行设计,根据知识点分别设计相应课堂测试题,在面对面课堂讲授结束后,进行课堂测试题发送,实时答题,随堂讲解;涉及到案例课次,按照主观题方式进行案例题教学,并在雨课堂支持下随机分组,进行小组学习,培养学生思辨能力,最后进行展示并由教师点评;课后根据课程内容设立巩固拓展训练,区别于传统作业题,巩固拓展均是在传统作业题基础上进行的延伸和拓展,有利于培养符合社会需要的应用型环境影响评价人才;最后由助教对课后学生教学反馈及拓展反馈进行整理总结,教师进行教学反思,逐步进行循化优化混合式教学。