新时代背景下地方行业特色高校人才培养方案要素重构及其内在逻辑

作者: 黄温钢 时国 张修香 霍亮 邬书良 李增华

摘 要:新时代对我国高校人才培养提出更高要求,制定科学的人才培养方案对提升高校尤其是地方院校的人才培养质量至关重要。传统人才培养方案的构成要素难以满足当前本科教育教学改革需求,且要素之间的内在逻辑关系有待进一步研究。为此,该文结合地方行业特色高校特点,对新时代背景下人才培养方案的要素进行重构,并系统分析其内在逻辑,最后结合东华理工大学采矿工程专业新版人才培养方案修订阐述具体措施,以期为我国地方高校人才培养提供有益借鉴。

关健词:地方行业特色高校;人才培养;方案要素重构;内在逻辑;采矿工程

中图分类号C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)07-0162-05

Abstract: Higher requirements have been put forward for talent training in colleges and universities in China in the new era. Formulating a scientific talent training scheme is very important to improve the quality of talent training in colleges and universities, especially in local ones. The constituent elements of the traditional talent training program are difficult to meet the needs of the current undergraduate education and teaching reform, and the internal logical relationship between the elements needs to be further studied. Therefore, combined with the characteristics of local colleges and universities with industry characteristics, we reconstruct the elements of the talent training program under the background of the new era, systematically analyze its internal logic, and finally expound the specific measures combined with the revision of the new talent training program of mining engineering in East China University of Technology in this paper. The aim of the study is to provide useful reference for the talent training of local colleges and universities in China.

Keywords: colleges and universities with local industry characteristics; talent training; element reconstruction; internal logic; mining engineering

教育部发布的《关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》对我国高校人才培养提出了更高要求,将推动高等教育改革朝“深水区”迈进。人才培养方案是本科教育的“宪法”,即安排教学内容、组织教学活动、进行教学管理和质量监控及推进教育教学改革的纲领性文件[1-2]。人才培养方案集中体现了高校或专业的育人思想和办学理念,对其人才培养质量影响至关重要。要制定科学合理的人才培养方案,必须先厘清其构成要素的逻辑关系,不能孤立地、割裂地分析各个要素,因为它们相互联系、支撑并形成逻辑递进关系。

相关学者围绕高校人才培养方案修订存在的问题和对策展开了广泛研究。有学者认为我国高校的人才培养在高校基本功能、教育价值导向、核心素质培养和耦合科技革命等方面仍存在突出问题,并指出人才培养修订须确立科学明确的培养目标,构建能力导向的知识结构,形成清晰合理的课程体系,突出创新创造的实践教学,严把质量保证的毕业标准[1]。然而,多数高校人才培养方案的结构和描述趋向“八股文”式[3],修订过程呈“打补丁”式[1],容易导致人才培养目标定位模糊、人才培养目标与毕业要求联系不紧、课程体系体现毕业能力要求难以量化和课程体系构建不合理等问题[3]。为此,有学者引入基于产出导向教育(OBE)理念,通过“反向设计”构建人才培养方案,建立培养目标、毕业要求和课程体系等基本要素之间的对应关系[2-5]。此外,对于不同类型和不同层次的院校或专业,其人才培养方案的制定标准、构成要素和侧重点应有所不同[6]。例如,地方高校的人才培养方案修订应结合学校特色、地方经济和行业发展需求[7-12];高职院校的人才培养应充分考虑生源质量及其文化基础等因素,同时侧重发展学生的职业技能[13];而“卓越计划”专业培养方案的主要内容应包括学校培养标准及企业培养方案的制定与实施[6,14]。

上述研究主要针对高校人才培养方案存在的问题及对策,对于人才培养方案构成要素的内在逻辑分析主要限于培养目标、毕业要求和课程体系等要素的对应关系。此外,现有研究中的高校人才培养方案设计理念在贯彻“四新”专业要求、落实“德智体美劳”五育并举要求(尤其是课程思政要素的融入)等方面普遍缺失,已难以满足新时代本科教育教学改革的要求。与“双一流”“985”“211”高校相比,大多数地方高校尤其是新办专业的人才培养存在“天然劣势”[15],对后者而言制定科学合理的人才培养方案就显得尤为重要。为此,本文结合地方行业特色高校特点,以东华理工大学采矿工程专业(以下简称“我校采矿专业”)为例,对新时代背景下人才培养方案的要素进行重构,并系统分析其内在逻辑,以期为我国地方高校人才培养提供有益借鉴。

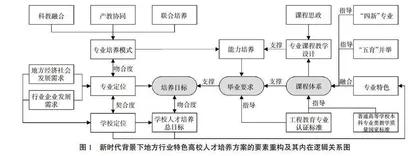

一 人才培养方案的要素重构及其内在逻辑

人才培养方案的基本要素包括培养目标、毕业要求(质量标准)和课程体系。由于学校和专业定位、学校人才培养总目标、地方经济和行业发展等因素均会对基本要素产生重要影响,同时新时代背景下本科教育教学改革对人才培养提出了新要求,因此需要对原有人才培养方案的基本要素进行重构,并系统分析其内在逻辑关系。新时代背景下地方行业特色高校人才培养方案的要素重构及其内在逻辑关系(图1)如下。

1)培养目标是人才培养的最初起点和终极归旨[1]。根据地方经济和行业发展需求,结合学校定位,明确专业定位,从而确定专业的人才培养目标。专业定位、培养目标应分别与学校定位、学校人才培养总目标相契合。

2)根据专业的人才培养目标,参照工程教育专业认证标准,确定毕业要求,毕业要求应对培养目标(分解目标)起到支撑作用。

3)参照《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》和《工程教育专业认证标准》,融合专业特色,梳理专业知识结构,贯彻“四新”专业要求,落实“德智体美劳”五育并举,构建课程体系。

4)基于课程体系,融合课程思政,进行专业课程教学设计,结合科教融合、产教协同和联合培养等培养模式,促进学生能力培养,使其达到毕业要求,最终达成培养目标。

二 实施案例

基于重构的人才培养方案要素及其内在逻辑,以我校采矿专业为例,阐述其新版人才培养方案修订所采取的具体措施。

(一) 专业定位与培养目标

1 专业定位与地方经济发展需求、行业发展需求和学校定位的契合度

我校采矿专业立足江西,面向中西部地区,立足于培养服务有色金属行业、核资源开发领域及区域经济建设的应用型采矿技术人才。专业的定位,一是顺应我国大规模核能资源的勘探、开发、利用及核工业的快速发展趋势,满足行业对于核资源开采应用型人才的巨大需求;二是填补学校在核资源开发领域的专业空白,促使其构建形成完整的核工业体系;三是依托学校“核地学”特色优势学科,以及核资源与环境国家重点实验室、放射性地质国家级实验教学示范中心等国家级平台,能为专业“核特色”建设提供强有力支撑。专业定位充分结合国家和行业发展需求,且与学校“以工为主、军民融合、核学科特色鲜明、地学优势突出、引领行业、带动区域、具有国际影响的教学研究型大学”的定位高度契合。

2 专业培养目标适合度及其与学校人才培养总目标的吻合度

基于学校“培养适应社会主义现代化建设需要,德智体美劳全面发展,具有强烈的爱国敬业精神和社会责任感,基础厚、能力强、素质高的应用型创新人才”人才培养总目标,融合思政元素、双创理念、行业特点和校本文化,确定专业培养目标为培养系统掌握铀矿及其他金属矿床开采的基本理论、方法与技能,富有勤于学习、甘于吃苦、乐于奉献和勇于创新的采矿精神,能够在铀矿等金属矿床开采及其相关领域从事工程设计与施工、技术开发与应用和生产运行与管理等工作的高级专门人才,与学校人才培养总目标高度吻合。

(二) 毕业要求对培养目标的支撑

参照工程教育专业认证标准,设置了专业的毕业要求和培养目标。专业要求学生在大学期间(4年为基本学制,实行灵活的学习年限)学习自然科学基础、采矿工程的基础知识,接受良好的人文素养、科学思维和科学实验的教育与训练,掌握从事本专业领域的设计、研发、工程、生产和管理等方面工作的基本能力,取得至少167个学分。专业人才培养目标明确了学生毕业后5年应达到的能力目标,并将其分解为6个子目标。围绕专业培养总目标和子目标,毕业要求对专业人才应具备的知识要求、能力要求和素质要求进行了清晰描述,同时从工程知识、问题分析、设计/开发解决方案、研究、使用现代工具、工程与社会、环境和可持续发展、职业规范、个人和团队、沟通、项目管理和终身学习12个方面(包含31个二级指标)提出了具体要求。12项毕业要求对不同人才培养子目标提供支撑作用,且每个分解目标的支撑毕业要求数量至少为3项。

(三) 课程体系对毕业要求的支撑

专业课程体系应对毕业要求起到支撑作用,同时应贯彻“四新”专业要求、落实“德智体美劳”五育并举要求。

1 课程体系对毕业要求的支撑

专业课程设置严格执行《工程教育专业认证标准》(采矿工程专业补充标准)和《矿业类教学质量国家标准》,课程体系由通识通修教育、专业教育、集中实践教学和多元化培养4个课程模块构成。课程的内容及教学中各考核环节可有效支撑毕业要求的达成,明确了各课程对不同毕业要求的支撑关系,若两者高度关联采用“H”表示,中度关联用“M”表示,低度关联用“L”表示,制定了课程设置对毕业要求的支撑关系矩阵。

2 贯彻新工科专业要求

以当前地矿产业升级需求为导向,结合核地学特色,融合人工智能、大数据和物联网等新兴专业技术,重构“跨学科、多元化、核特色”课程体系。课程体系重构主要从智能技术、数字矿山和智慧矿山3个方面入手,新增人工智能技术、大数据应用技术、物联网技术概论、数字矿山技术、矿山现代测试技术和智能采矿概论等课程,在专业课程教学内容中融入新兴专业技术元素,升级改造现有专业课程,以适应地矿行业变革对人才需求的转变。

3 落实“德智体美劳”五育并举

持续深化落实“五育”并举,主要措施包括:①筑牢德育根基,增设思想道德修养与法律基础等思政课程,融合思政元素、双创理念、行业特色和校本文化,凝练形成“采矿精神”,将其融入专业课程教育过程;②升级智育体系,深入分析产业升级背景下地矿创新人才培养所面临的人才流失严重且难以满足行业需求等困境,构建“跨学科、多元化、核特色”课程体系,促进人才的创新化、个性化和特色化发展;③健全体育机制,强化课堂考核,开展“阳光跑”“体育达标测试”等活动,增设大学生心理健康教育I/II课程,注重学生身心健康发展;④营造美育氛围,在采矿CAD制图和数字矿山三维建模教学中融入美育,开设美育类公选课和讲座等,提升学生审美素养;⑤增设劳育环节,开设劳动教育必修课(含理论和实践环节),贯穿大学生涯的八个学期,结合专业特点探索劳动教育新模式,增强学生劳动意识。