基于主导性和主体性相统一的高校思政课教学探究

作者: 肖姣平

摘 要:当前高校思政课教学呈现教学关系主客体“地位失衡”或大学生“伪在场”等现象,导致学生主体地位缺失。习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上提出,推动思政课改革创新,要“坚持主导性和主体性相统一”。这一重要论述为解决学生主体地位缺失问题,提供重要的实践探索的方法指导。基于高校思政课主导性和主体性相统一的教学规律,对落实发挥教师主导性主体功能,以“思政课小课堂和社会大课堂”为载体实现教师主导性和学生主体性相统一等进行详细分析,为高校推进思政课改革创新提供一定的借鉴。

关键词:主导性;主体性;文化自信;高校思政课;改革创新

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)08-0070-05

Abstract: At present, the teaching of ideological and political science in colleges and universities presents phenomena such as the "imbalance of status" of the subject and object of the teaching relationship or the "pseudo-presence" of college students, resulting in the lack of the status of students as the main body. General Secretary Xi Jinping proposed at the teachers' forum of the school's ideological and political theory class that to promote the reform and innovation of the ideological and political theory class, it is necessary to "adhere to the unity of dominance and subjectivity". This important exposition provides vital method guidance for practical exploration to solve the problem of the lack of student subject status. Based on the teaching law of unifying the dominance and subjectivity of the ideological and political science class in colleges and universities, a detailed analysis is made of the implementation of the leading main function of teachers, and the "small classroom of the ideological and political science class and the large social classroom" is used as the carrier to realize the unity of teacher dominance and student subjectivity, so as to provide certain references for colleges and universities to promote the reform and innovation of the ideological and political science class.

Keywords: dominance; subjectivity; cultural confidence; college ideological and political courses; reform and innovation

习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会及对高校思政课的重要批示中,强调要加强、改革、创新思政课,指出“八个相统一”的思政课建设的具体要求。推进思政课改革创新要“坚持主导性和主体性相统一”。“思政课教学离不开教师的主导,同时要加大对学生的认知规律和接受特点的研究,发挥学生主体性作用。[1]”诚然,这一重要论述寓意深刻,阐明了思政课教学关系中教学与学生的辩证统一关系,实际上为解决当前思政课教学呈现教学关系主客体“地位失衡”、学生主体地位未得到充分彰显甚至缺失等问题提供了重要的实践探索的方法指导。本文从毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(以下简称“概论”)课程中的“坚定文化自信 塑造湾区人文素养”专题教学实践角度,对思政课教学过程中教师与学生的角色关系定位及其如何发挥教师的主导功能和彰显学生的主体作用进行深入探究,从而切实增强思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性,实现大学生全面发展。

一 发挥教师主导性主体功能,实现教师对学生的主导性分析、对教材内容的主导性加工和对教学设计的主导性安排

(一) 精心研究教学对象,实现教师对学生的主导性分析

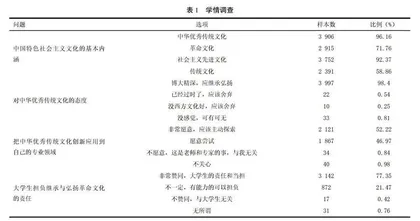

高校思政课教师只有全面认识学生的基本情况和学习特点,并找到卓有成效的方式方法,才能真正做到“主导性”和“主体性”和谐统一。本专题的授课对象是学校一年级学生,在前置学习中,学生对中国特色社会主义“五位一体”总布局有了整体性的了解和掌握,但缺乏对建设社会主义文化强国的意识和理解,对于如何增强中华民族文化自信自强的底气及提升人文素养不太明确。通过调查数据显示,从知识储备来看,已从广义和狭义角度了解文化概念,70%以上学生理解中国特色社会主义文化的基本内涵包括三个方面:中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化,为学习“建设社会主义文化强国”奠定了知识基础。从能力水平和文化底蕴来看,学生已经具备一定理性思考和辩证分析问题的能力,98.4%的大学生高度认可中华优秀传统文化博大精深,应继承弘扬,通过访谈了解到学生基本具备识别中华优秀传统文化、腐朽传统文化和西方文化的能力。从“00后”大学生的学习特点来看,学生思维活跃、自主意识、参与意识及表现欲望强烈。99.19%的学生愿意尝试和探索把中华优秀传统文化创新应用到自己的专业领域。诚然,大学生对中华优秀传统文化的传播、创造和创新感兴趣。77.35%的学生非常赞同担负继承与弘扬革命文化的责任。可见,新时代的大学生是有责任、有担当的(见表1)。

(二) 精心研究教材内容,实现教师对教材内容的主导性加工

本专题选取“概论”课(2021年版)第十章第三节建设社会主义文化强国的教学内容,以思想价值、政治价值为引领,聚焦“坚定文化自信 塑造湾区人文素养”教学主题,以“党史故事”为切入点,立足“以文育人,以史增信”,坚持问题引领式探究,从文化自信的三个维度探究三个问题:第一、如何坚守文化自信的“根”?第二、如何筑牢文化自信的“柱”?第三、如何凝聚文化自信的“魂”?三个问题的教学设计环环相扣,以如何坚守文化自信的“根”到如何筑牢文化自信的“柱”再到如何凝聚文化自信的“魂”的基本逻辑推演为设计思路,形成问题链进行探究式教学。简言之,教师在对教材内容的主导性加工过程中,充分发挥了教师的主导功能,实现了教师的专业发展。

(三) 精心研究教学设计,实现教师对教学设计的主导性安排

本专题设计聚焦“主导性和主体性相统一”,对“坚定文化自信 塑造湾区人文素养”的教学内容,以教学目标为导向,贯穿“问题链”教学法,精心设计环环相扣的三个问题,将教学过程分为课前学习、课中探究、课后拓展三个阶段,让教学沿着教师释疑解惑的引导路径逐渐深入,充分发挥教师主导性主体功能。学生在教师的引导下通过“认知、认同、践行、内化”的行为步骤,充分彰显学生主体地位,发挥学生主体性作用,最终实现“知识传播、思想引领和价值树立”深度融合。

二 以“思政小课堂和社会大课堂”为载体,实现教师主导性和学生主体性相统一

在调查中,针对“您了解和学习中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化的主要途径”问题,87.03%的学生选择的是“小课堂课程学习”,72.16%的学生选择的是“大课堂课外实践”(见表2)。可见,“思政小课堂”和“社会大课堂”是当前学生比较认同的学习载体。

在整个教学过程中,以“思政小课堂和社会大课堂”为载体,以“问题导向”“学生VR体验”“师生对话”“合作探究”为手段,以教学内容为客体,创设和谐、平等、民主和宽松的教学情景与话语环境,激励大学生积极参与课堂,激发学生学习的内在动力;有效激活丰富、多元的珠澳特色教学资源,灵活组织有创意、有实效的大课堂实践教学活动,在引导、体验、合作与平等对话的主体性活动中实现教育主体之间视界融合、情感共鸣和价值共识,实现教学相长,直到实现双主体发展与共赢的价值旨归。

(一) 课前精心设计和经营“思政小课堂和社会大课堂”,激发学生学习主动性

学生们在思政小课堂以VR视角“云”观看“中共一大”会址和井冈山革命根据地,“重走”长征路,创设和谐、平等的教学情景与话语环境,激发学生学习兴趣,让学生在引导、体验中感悟中国共产党的初心和使命。

学生“云”课堂自主学习,在学习通平台上观看微课文化自信的内涵和阅读习近平总书记关于文化自信的重要论述,谈习近平总书记关于文化自信的重要论述的学习体会,充分彰显学生学习性主体。通过微视频、学习通等信息化手段,让学生自主学习和合作学习,引导学生发现问题和提出困惑,及时帮助学生答疑解惑,针对难以解决的问题,教师有针对性地调整教学策略,更好地实现个性化、差异化的学习,充分发挥教师的主导功能和彰显学生的主体地位。

通过调研,72.35%的大学生非常愿意利用社会实践活动去认知、体验和感悟革命文化(见表3)。因此,教师深入挖掘地方红色文化资源,带领学生参观珠海“红色三杰”陈列馆,实现“思政小课堂”走向“社会大课堂”,让学生在实践活动中认知、体验和感悟红色文化,坚定大学生文化自信。

概言之,通过课前精心设计,唤醒大学生主体性“伪在场”的状况,让其真正实现“出场”。

(二) 课中以思政小课堂专题教学为核心,发挥教师课堂教学的主导性把控,激发学生展现主体性

1 以“合作探究”为手段,集中探究三个问题,激活学生思维的主体性

探究第一个问题,坚守文化自信的“根”。传承创新博大精深的中华优秀传统文化,培育文化自信。教师首先运用课前票选最能代表中国文化符号,故宫榜上有名,引出故宫是中华优秀传统文化中最具代表性的象征物。我们讲文化自信,首先要追根溯源,“根”就是坚守“观古今于须臾,抚四海于一瞬”的博大精深的中华优秀传统文化。正如习近平总书记指出,“中华优秀传统文化是中华民族的文化根脉,其蕴含的思想观念、人文精神、道德规范,不仅是我们中国人思想和精神的内核,对解决人类问题也有重要价值。[2]”然后讲述“梁家五代人保护故宫文物”的故事,通过讲好故事引导学生明大理,一代又一代故宫人传承弘扬中华优秀传统文化,加深学生对中华优秀传统文化的认知。在此基础上,引用案例“钟南山:中医药防治新冠感染正在得到国际学术界的公认”,对案例进行解析,中医药学是中华优秀传统文化的瑰宝,在新冠感染疫情中发挥重要作用,生动体现了中医药文化对世界人民健康的贡献。最后以案例“习近平引经据典”引导学生自觉传承中华优秀传统文化,增强中华优秀传统文化自信。习近平总书记无论是国内重要活动还是国际外交场合,根据实际灵活地引经据典信手拈来,向世人展现我们的中华优秀传统文化底蕴,向世人展示着中华优秀传统文化的高度自信。例如,习近平主席在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式的主旨演讲中引用了西汉刘向的《说苑》,“万物得其本者生,百事得其道者成。”用中华优秀传统文化的内涵向世人展示一个爱好和平、求同存异的中国。习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会引用“胜非其难也,持之者其难也”这句古文,旨在强调要“稳定脱贫攻坚政策”。概言之,通过打造较为轻松的课堂预设,讲好故事,引导学生增信念、明大理,发挥了教师课堂教学的主导性把控,提升学生主体作用,实现学生对中华优秀传统文化的认知认同,自觉担任传承中华优秀传统文化的重任,培育大学生的文化自信,解决教学重难点。