“双碳”背景下本科生导师制人才培养模式改革

作者: 杨鑫 姚昊翊 罗川旭 樊芳玲 刘剑虹

摘 要:高校本科生导师制是一种各高校积极探索实践的新型教育管理制度,对培养高质量优秀人才起到积极的作用。本科生导师制的实施有利于提高学生的主观能动性和培养学生的创新实践能力,有助于加强教师队伍建设。该文回顾本科生导师制的起源与优势,以调查问卷的形式总结能源专业实行本科生导师制的现状,提出“双碳”背景下能源专业的本科生导师制人才培养模式和改革要点。

关键词:“双碳”背景;能源专业;本科生导师制;人才培养模式;改革要点

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)08-0164-05

Abstract: College tutorial system is a new educational management system that colleges and universities actively explore and practice. It plays a positive role in cultivating high-quality talents. The implementation of undergraduate tutorial system is conducive to improving students' subjective initiative and training students' ability of innovation and practice, and to strengthening the construction of teachers. This paper reviews the origin and advantages of the undergraduate tutorial system, summarizes the current situation of implementing the undergraduate tutorial system in the form of a questionnaire, and puts forward the talent training mode and reform key points of the undergraduate tutorial system in the energy major under the "double carbon" background.

Keywords: "double carbon" background; energy major; undergraduate tutorial system; talent training model; Key points of reform

2020年9月22日,习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上提出,中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。为促进“双碳”战略的实施,习近平总书记在中央财经委员会第九次会议上提出构建以新能源为主体的新型电力系统。这一系列愿景的实现离不开我国高校对能源专业人才的培养与输出,也对我国能源专业的培养模式改革提出了新的要求。

一 能源专业实行本科生导师制的必要性和现状

为了解能源专业实行本科生导师制的必要性和现状,设置了调查问卷给本科生填写。本问卷共发放258份,收回258份,有效卷258份。通过查阅文献和整理问卷结果,得出了以下分析。

(一) 传统教学模式的弊端

目前,我国高等教育毛入学率超过50%,已经进入普及化教育阶段。传统教育模式适应于这种大众化的教育体制,但其弊端也日渐凸显。首先,在专业课的课堂教学中,由于学生人数众多,教师只能在指定的时间、地点开展形式单一的授课,师生互动较少,难以通过差异化教学来激发学生的学习主动性和创造性。其次,现在学生毕业后的选择增多,可以读研继续深造、参军入伍、考公务员和事业单位、去企业就业及自主创业等。面对这么多的选择,学生在校期间需要有个性化的学习和职业生涯规划。最后,高校的教学活动与管理工作几乎是相互独立的,专业教师负责相应学科的教学工作,辅导员、班主任等管理人员负责与学生进行思想沟通,解决学生在生活中遇到问题。然而,管理人员与专业教师很少就学生问题进行交流,当学生遇到的问题处于两方管理盲区时无法被及时解决,将会影响学生的学习和生活,在一定程度上限制了学生发展。

(二) 本科生导师制的起源及优势

导师制的教学管理模式起源要追溯到14世纪的英国牛津大学,由温切斯特主教威廉·维克姆首创,强调采用个别指导的方式使学生德智兼修,营造和谐、自由和宽松的学习环境[1]。包括哈佛大学在内的美国著名大学将导师制、选课制和学分制贯穿于整个本科生培养过程,极大地促进了本科生导师制在世界各地大学的推广和发展[2]。我国的浙江大学和北京大学开始推行本科生导师制后,把教学能力和师德师风作为本科生导师遴选的考核因素。总体上来说,本科生导师制能将本专业的人才培养要求精准传达给学生,协助学生根据自身能力和需求制订学业和职业规划,指导学生养成自我建构知识体系的思维习惯,以适应当前人才培养模式革新需要。

(三) 我国本科生导师制的特点

我国的本科生导师制与国外的学业指导制度有着较大差别。例如美国学业指导是作为一个独立模块对学生发展起作用,学业指导是一个专门研究领域,后来逐步发展成一门专业,实现了质的飞跃,在美国高等教育中发挥着越来越大的作用。而我国本科生导师制作为一种辅助机制,辅助教学等其他手段实现人才培养,与美国学业指导相比,我国本科生导师制独立性不足,专业性不强[3]。英国的本科生导师制则重视引导学生独立思考,注重批判性思维的培养,并且导师和学生之间进行平等对话,导师在指导学生学习时亦师亦友,陪伴并引领学生在学术海洋中探索[4]。

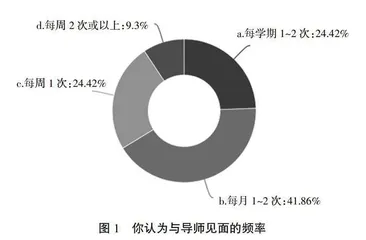

我国本科导师制的实施,使专业教师的关注点从课堂扩展到了第二课堂和生活中。导师应了解学生学习和生活的最新动态,将高校教育管理中的“教学”与“管理”相结合,进行差异化指导,激发学生的主体意识,充分发挥学生潜能,从而建立良性的培养机制。但是,我国强调“长幼有序”的传统文化在一定程度上影响了师生关系,很多学生对老师存有畏惧之心,且习惯于“老师灌输-自己接受”的学习模式,大多不会主动与老师探讨问题;加之老师往往忙于教学、科研和行政任务,疏于及时关注学生的成长,使师生关系陷入一种被动的状态[5]。这种被动状态在调查问卷统计的图1和图2中也有较为明显地展现:41.86%的学生认为应该每月与导师见面1~2次,但是只有19.77%的学生真正做到每月主动联系导师1~2次。

(四) 能源专业本科生对导师制的看法

在“你对能源专业本科生导师制的了解程度”中,高达91.86%选了“了解一点”或“一点也不了解”,反映出能源专业对本科生导师制的宣传力度不够;在“你认为实施能源专业本科生导师制的必要性”中,96.51%的学生认为“非常有必要”或“有点必要”(图3);在“你认为当前能源专业导师制的效果如何”中,只有19.77%的学生认为能源专业本科生导师制“非常有帮助”,44.19%的学生认为“帮助一般”,27.91%的学生认为“有一点帮助”,还有8.14%的学生认为“没有任何帮助”,说明学生对能源专业本科生导师制的实施有很高地期待,但在现实中的指导没有达到能源专业学生的期望值(图4)。

那么,能源专业学生的期望到底如何的呢?在“你最想获得哪方面的指导”中,高达62.79%的学生选择了实习、就业(图5)。在“当前能源专业本科生导师制的帮助”中,50%的学生认为对“学业”有帮助(图6)。由此可知,能源专业学生更加迫切需要的是实习、就业的指导,因此对目前“对学业帮助最大”感到不满。

二 “双碳”背景下能源专业本科生导师制人才培养模式

本研究通过调研发现,相比传统的“辅导员管理+专业课堂教学”培养模式,能源专业本科生导师制的实施增进了学生与教师之间的联系,强化了学生对专业知识的理解,提升了学生对专业技能的掌握,毕业生的用人单位认可度更高[6]。

从调查问卷结果可以总结出,能源专业本科生导师制主要问题是加强专业课与实践的结合,因此提倡采用项目型和实验室型导师制进行人才培养[7]。项目型导师制以科研项目为基础,导师通过指导学生参与完成科研项目来提升学生学习能力和创新能力。这种培养模式虽好,但项目和平台的硬件条件要求较高,对于高职院校来说难以实施。实验室型导师制是导师依托实验室,在课堂实验、实习和毕业论文的基础上,指导学生进行实际动手操作,使之能够独立进行实验并撰写实验报告和毕业论文。实验室型导师制加强了理论课与实习实践的结合,提高了学生的专业动手能力,便于学生就业和获得社会的认可。但由于学生人数众多,也存在实验室硬件条件差、师资不足等问题。一些高校由一名导师来管理十几名学生,很难形成一个理想的培养体系。

在本科生导师制的实施下,围绕能源专业人才培养目标,结合“双碳”愿景对能源专业人才的需求特点,对能源专业人才培养要求进一步细化后将能源专业本科生的职业发展分为能源应用和国际组织胜任力两个方向,并依此进行定位明确的个性化人才培养。

(一) 导师制下能源应用方向人才培养

目前,我国能源结构中煤依然占很大比重,化石能源对外依赖程度较高,碳排放总量大,因此,在“双碳”背景下要保持我国经济增长,必须降低单位GDP能源消耗,通过决策部署引导、技术创新等手段加快能源行业低碳转型。

能源专业是一个宽口径专业,涵盖了多个不同的专业方向,包括太阳能利用方向、生物质能利用方向和风能利用方向等。能源行业的发展趋势是清洁低碳化和电气化,因此本科生导师在人才培养中应该立足当地,主动适应国家、地方与行业社会经济发展需要,培养具有社会责任感和国际视野的毕业生,要求学生系统掌握多种能源利用基本理论和工程技能,具备能源利用系统设计、制造、运行与控制的实践能力,能够跟踪新能源科学工程及相关领域的前沿技术,具备创新能力和应用新技术的能力,进而成长为具有安全意识、环保意识和可持续发展理念的研发工程师、产品设计师等高级工程技术人才。

本科生导师在平时教学中要注意吸收那些对能源利用有兴趣的同学,组成导师小组,在原有学业水平基础上,通过帮助学生规划与培养目标对接的必修课程、选修课程,指导学生重点完成上述课程的学习,使学生不断完善知识结构;导师制下,通过加强实践环节训练,使学生掌握系统设计、运行和维护的方法、手段,能够用计算机对系统进行仿真模拟,提高学生的工程实践能力,逐步培养学生能源应用工作的综合素质和能力,培养其成为“双碳”建设中合格的清洁能源设计于利用的传播者与指导者。

(二) 导师制下国际组织胜任力方向人才培养

国际组织是制定国际规则、协调多边事务、配置国际资源的重要平台,是全球治理的重要阵地。随着中国综合国力的增强,目前看来其无论是中国在国际组织中任职或实习的官员数量,还是职级和影响力,都与当今的中国国际地位匹配度较低。为了更好地参与国际事务,提升中国在国际舞台上的影响力,中国政府已将国际组织人才培养与输送提升到国家战略层面。高校是向国际组织培养和输送人才的重要力量之一,因此,高校应增强紧迫感和责任感,抢抓机遇,采取有效措施,积极培养和选拔毕业生到国际组织实习或就业。

鉴于此,能源专业应该培养学生掌握至少一门外语,具有一定的国际视野和跨文化交流与合作能力;能够通过继续教育或其他学习渠道更新知识,积极适应不断变化的国内外形势和环境,拥有独立的终生学习习惯和能力,实现能力和技术水平的持续提升。

相比之下,能源专业大学生在语言技能、国际事务能力方面的培养与专业院校存在差距,但能源专业大学生对能源使用的知识、逻辑思维能力和实践能力具有优势,有条件的高校应充分发挥学生的积极性,对接国际组织用人需求,创新国际组织人才培养选拔机制建设,为培养选拔优秀学生到国际组织工作发挥重要作用。对于有志于进入国际组织的学生,导师可以鼓励其在日常学习中加入全球治理相关内容。办学实力较强的能源专业可以加强专业教育与国际化的融合,有意识设置国际事务相关课程和研究室,为学生提供多校联合的国际组织相关的创新创业活动和实践项目,助力国际组织人才培养。