船舶与海洋工程结构力学课程思政教学探索与实践

作者: 明付仁 任少飞 欧阳卫平

摘 要:课程思政是深入贯彻落实全国高校思想政治工作会议精神,实现立德树人教育教学根本任务的关键举措。结合新时代思政教育改革要求,以哈尔滨工程大学双一流学科船舶与海洋工程主干课程船舶与海洋工程结构力学为例,从专业特色和学科定位出发,阐述开展课程思政的背景和“六个结合”建设思路,分析思政教学内容、思政融入点与力学课程教学的内在联系,探讨多种教学手段在课程思政环节的运用,探索思政教育和力学课程有机融合的教学模式,旨在为同类课程的课程思政教学提供参考和借鉴思路。

关键词:船舶与海洋工程;结构力学;课程思政;教学探索;教学实践

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)09-0035-04

Abstract: Courses of ideological and political teaching is a key measure to thoroughly implement the spirit of the National Conference on Ideological and Political Work in Colleges and Universities, and to realize the fundamental task of strengthening morality education. Combining the requirements of ideological and political education reform in the new era, taking the course "Structural Mechanics of Naval Architecture and Ocean Engineering" of Harbin Engineering University for an example, starting from the professional characteristics and subject orientation, the background and construction ideas of developing ideological and political courses are explained. The internal connection of the content of ideological and political teaching, the ideological and political integration points and the mechanical course are analyzed. The applications of modern teaching methods in the ideological and political education are discussed, and the teaching mode of organic integration of ideological and political education and the teaching of mechanical courses are explored. The research aims to provide a reference for the ideological and political teaching of similar courses.

Keywords: naval architecture and ocean engineering; structural mechanics; courses of ideological and political teaching; teaching exploration; teaching practice

习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调:“高校思想政治工作关系高校培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人这个根本问题。要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人,努力开创我国高等教育事业发展新局面。[1]”如何贯彻落实专业课程的思想政治教育是这个工程中最为棘手、关键的部分。过去,大学生政治素质、思想道德和人文情怀等的培养主要依靠思想政治理论课,而专业课程与思政教育往往是割裂剥离的。如何将思政教育与专业课程相结合,将知识传授与价值引领相结合,真正做到教书与育人统一是每位教师在开展课程思政教学改革时都需要解决的关键问题。

本文以船舶与海洋工程的主干课程船舶与海洋工程结构力学的课程思政建设为例,首先给出了开展课程思政的背景,然后阐述了课程思政建设思路,多角度探索和实践了力学课程和思政教育的融合,旨在为同类课程的课程思政教学提供参考和思路。

一 船舶与海洋工程结构力学实施课程思政的背景

哈尔滨工程大学船舶与海洋工程专业学科作为国家一级重点学科,为国家海洋强国战略的实施和高端海洋装备制造业的发展培养提供了重要的人才支撑和技术支持。船舶与海洋工程结构力学是船舶与海洋工程专业的主干课程,是船舶与海洋工程学科最为重要的力学课程支撑之一[2]。课程主要研究船舶与海洋工程结构的组成规律、计算原理和分析方法,了解各类结构的受力特征,分析结构的响应变形和应力状态,形成结构的强度校核和设计能力。该课程对力学和数学的理论知识基础要求较高,学习难度大,往往导致部分学生学习兴趣降低,学习效果不理想。该课程与学科背景联系紧密,具有显著的思政属性,如果能够有机地将思政元素融入授课内容,发挥课程体系的育人价值,一方面会有效地帮助学生建立学习信心、树立成长目标、找准奋斗方向;另一方面,把思政教育与科学思维、科学精神的培养结合起来,能够提高学生正确认识问题、分析问题和解决问题的能力,从而树立正确的世界观、人生观和价值观。

二 船舶与海洋工程结构力学课程思政建设思路

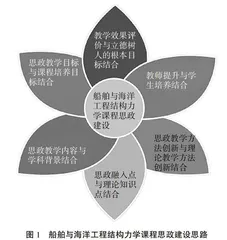

针对船舶与海洋工程结构力学课程,团队提出了“六个结合”的建设思路,从教学目标、教学内容、教学融入点、教学方法、教师建设和教学评价等六个方面探讨了课程思政建设的具体方法和举措,如图1所示。

(一) 将思政教学目标与课程培养目标结合

课程思政的导向是以全员育人、全过程育人和全方位育人为目标的“三全育人”。当然不同的学科或专业对于育人内涵的提炼应该是不同的,不同的学科或专业课程都仅仅是一种独特的载体[3]。

船舶与海洋工程结构力学课程(以下简称“本课程”)是一门理论性强且强调工程应用的基础课程,在教学中,结合课程培养目标设置爱国主义、道德品格、职业素养和创新意识四个思政目标,如图2所示。在爱国主义目标方面,通过讲解国产航母、载人潜器的自主化设计之路,激发学生的爱国主义情感,树立强国有我的理想抱负;在道德品格目标方面,通过引入周培源、钱伟长和钱学森等我国老一辈力学科学家弃文从理、为国而学的奋斗故事,树立吃苦耐劳、乐于奉献精神;在职业素养目标方面,通过剖析“蛟龙号”、大飞机和港珠澳大桥等大国工程中的结构力学问题,激励学生的工匠精神和敬业精神;在创新意识目标方面,通过植入殷瓦钢、光刻机等高精密科技的结构力学探索思想,引导学生立志解决“卡脖子”瓶颈问题,萌生勇于探索、发现新知的创新意识。

(二) 将思政教学内容与学科背景结合

实际上,每一门课程都有丰富的发展历史、大量的著名科学家及广泛的工程应用等,这些都是珍贵的课程思政素材[4]。船舶与海洋工程学科与国家战略、国防建设密切相关,其本身就具有思想政治教育的基本属性和先天优势。在思政教学案例的挖掘上,要注意同高校思想政治理论课区分,避免内容过于思政化,从而混淆了课程思政和思政课程的角色功能。

本课程在思政案例构建上,主要选择与学科背景和专业贴近的内容。例如中日甲午海战、“蛟龙号”载人潜水器和我国军用智能水下机器人的开创者邓三瑞教授事迹等,表1为本课程的思政教学案例汇总表。除了课堂的理论教学和思政案例融入外,从团队科研项目中提炼出贴近课程知识点、符合思政育人目标的科研内容,鼓励学有余力的学生参与一线的科研项目,进行价值塑造的同时,丰富学生学科背景和科研经历,全方位实现育人目标。

(三) 将思政融入点与理论知识点结合

由于船舶与海洋工程专业知识本身已经具有了较为明显的行业特色、价值倾向和培养侧重点,因此在思政融入点的设计上,不能将思政教学与理论教学割裂,为了思政而思政。在教学中通过深度挖掘思政融入点和理论知识点的内在关联,让价值引导成分在理论教学中自然融入,实现理论教学和思政教育的合理过渡,达到春风化雨、润物无声的育人效果。

例如,在力法的原理讲解时,根据连续梁的中间支座为刚性支座或弹性支座的不同,需要进行“三弯矩”和“五弯矩”方程推导,在课堂上导入问题,引导学生理解其中的内涵,在课后安排学生通过实践探究,进行自我思维建构,最后通过教师讲授,进行知识的归纳巩固,培养以问题为导引的自我学习的能力,如图3所示。

(四) 将思政教学方法创新与理论教学方法创新结合

船舶与海洋工程专业虽然面向的是传统行业,但是在思政教学方面更应与时俱进,致力革新。教育部印发的《新时代高校思想政治理论课教学工作基本要求》中,要求教师要“推动传统教学方式与现代信息技术有机融合”。在进行课程思政时,为了避免单纯枯燥的纸上谈兵式教学,要借助丰富的现代化技术和先进的教学理念,使思政教学方法创新与理论教学方法创新同步[5]。

以本课程为例,在学习结构力学的研究内容与任务时,借助于学校的条件建设,课上引入海洋强国战略,课后带领学生参观学校的船舶博物馆,通过参观式教学,树立海洋强国信念,将自身发展和国家民族振兴联系。在矩阵法、有限元法的学习中,开展实践性教学,引入最新的力学分析软件,通过实际科研项目,指导学生查阅文献、调研等,开展针对性研究,最终通过课堂汇报的方式展示研究成果。通过此种课外实践加课堂翻转的教学,既提升了学生课堂参与度,培养了其合作精神,锻炼分析问题、解决问题的能力,又生动地展示了理论知识与实际科研工作相辅相成的验证作用。

(五) 将教师素养提升与学生培养结合

课程思政是全方位的,课程思政的实践成效离不开人的提升。一方面,课程思政是面向全方位育人,重点提升对学生的培养质量。另一方面,课程思政也推动了教师价值观的自我审视,教师的政治信仰、人文情怀、道德素养、言行举止和职业素质都将对学生起到潜移默化的深远影响,既要以理服人,又要以德育人,既要具备丰富的专业知识结构,又要在马克思主义理论上具有科学的认知水平和游刃有余的运用能力[6]。

船舶与海洋工程专业课教师与思政课教师相比,马克思主义理论学科背景相对薄弱,影响思政内容的理解和升华。针对这一问题,课程组成立课程思政学习小组,精选课程思政案例,合力制作与优化课程思政教学大纲。定期进行系统集中的学习交流,分享课程思政授课融入情况及学习的心得,并以学习强国平台为依托,开展学习打卡活动。此外,组织教师参加课程思政教学竞赛,参加课程思政类讲座、培训和观摩,全面强化教师的思想政治基础,提高课程思政的授课水平和能力。

(六) 将教学效果评价与立德树人的根本目标结合

船舶与海洋工程结构力学课程传统的教学效果评价仅专注于理论知识的考核。然而,思想政治教育相比于传统教育,非常重要的不同点是改变学生的评价结构,而不是简单的理论方面的认知[7]。一方面,课程思政教育考察的是价值层面,不适宜采取简单粗暴的书面考试。另一方面,课程思政并不是思政理论课,不能直接借鉴思政理论课的评价方式。既要通过教学评价,评估学生思想道德、价值观念等是否得到提升,又要避免过于繁琐的评价方式,给学生理论学习造成不必要的负担,产生抵触情绪。