高等体育院校“汉语+民族传统体育”人才培养模式探析

作者: 王晓谦 左伟

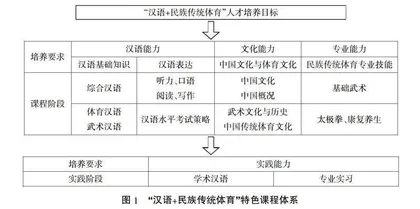

摘 要:新时期,为提升国际中文教育的质量和水平,满足海外汉语学习者多样化学习需求,国家提出“汉语+”理念,提倡因地制宜开设特色课程,建立务实合作支撑平台。在这一理念的引导下,很多学校结合自身特色,进行有益尝试和探索。该文在调研高等体育院校汉语国际教育工作现状的基础上,详细分析高等体育院校留学生教育工作面临的挑战,提出高等体育院校构建“汉语+民族传统体育”人才培养模式的途径,对探索体育院校特色的汉语国际推广之路、助力国家传播汉语和文化具有重要意义。

关键词:体育院校;“汉语+”;民族传统体育;留学生培养;培养模式

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)09-0166-04

Abstract: In order to improve the quality of international Chinese language education and satisfy the various different learning requirements from foreigners, our country proposes the idea of "Chinese Language+",which promotes to offer a wide range of special courses in the universities, and build some platforms for cooperation. Guided by this novel concept, some attempts and explorations has been made in the universities and colleges of our country. This paper surveys the status quo in the higher physical education college for international Chinese language education, and analyzes some challenges to build "Chinese Language+" platform in the higher physical education college. It proposes new approaches to build "Chinese language+ traditional Chinese sports" platform in the higher physical education college. The result has great meaning for exploring new ways to advance international Chinese language education in the higher physical education college, and improve the impact of Chinese language and culture in the world.

Keywords: physical education college; Chinese language +; traditional Chinese sports; education of foreign students; training mode

在全球化深入发展的背景下,中国与世界各国的联系日益紧密,越来越多的人开始主动倾听中国的声音、学习中国的语言与文化。为提升国际中文教育的质量和水平,2018年时任国务院副总理的孙春兰在第十三届孔子学院大会致辞中提出,要“实施‘汉语+’项目,因地制宜开设技能、商务、中医等特色课程,建立务实合作支撑平台”[1]。此后,国内的高等院校、职业学校顺应时代发展,结合社会对国际中文教育人才素质、能力的要求及学生个人发展需求,依托自身专业特色,尝试构建“汉语+”人才培养模式,以便更好地服务中国语言文化的传播,讲好中国故事。

高等体育院校作为我国高等院校的重要组成部分,除了为国家和社会输送优秀运动员、教练员和体育教师之外,同样肩负着推动汉语和中国优秀体育文化走向世界、输出文化软实力的重任。因此,在新时期、新形势下,如何借助自身专业优势,探索一条突出体育院校特色的汉语国际推广之路,助力国家传播汉语和中国优秀文化的远大目标,是时代赋予高等体育院校的必然选择。

一 高等体育院校汉语国际教育工作现状

进入新世纪,随着我国经济、文化的不断发展,体育事业日渐繁荣,吸引了大批留学生来华进修、学习体育类专业,一些高等体育院校开始重视依托体育专业优势,积极开展汉语国际推广工作,取得了丰硕的成果和有益的经验。总体来说,高等体育院校汉语国际推广工作包括三种形式。

一是把外国留学生“请进来”,进行学历教育和短期培训,这也是目前绝大部分体育院校汉语国际推广的主要形式,如首都体育学院和上海体育学院,全面打通学历和非学历留学生的招生渠道,将留学生归口部门提升为国际教育学院,并设立汉语教研室承担留学生汉语教学工作,对留学生予以更加专业化的培养;二是让中国学生“走出去”传播汉语和体育文化,如北京体育大学从2014年起开始招收国际汉语教育专业本科生,致力培养具有体育特长、能从事外汉语教学及语言文化交流等相关工作的应用型、国际化复合型人才,同时借助孔子学院、海外实习基地和各类中外联合培养项目,将学生输送到海外从事汉语国际推广工作[2];三是依托体育院校专业特色,开展中外交流活动。如通过学术讲座、武术巡演等形式走出国门,向海外介绍中国体育文化;或是一些外国高校、机构的学生,以夏冬令营、短期留学的形式,来到体育院校学习体育和汉语文化知识。

需要说明的是,本文主要研究和讨论的问题是基于上述第一种汉语国际推广形式,即高等体育院校来华留学生教育的基础上提出的。

二 高等体育院校留学生教育工作面临的挑战

(一) 打造有体育院校专业特色的留学生教育的意识不够

目前来看,大部分体育院校对留学生教育工作的目标和定位并不清晰,没有将当前国际中文教育的多样化需求与自身专业的特色、优势进行充分结合,形成一套具有体育院校特色的人才培养模式。现阶段,多数学校都是参照综合型大学的留学生教育模式,将所有专业都向留学生敞开进行招生,而非聚焦体育优势,整合各方面的资源力量打造品牌留学专业。没有专业上的“金字招牌”,留学生管理专业化程度和对外汉语教学师资力量更无法与综合型大学匹敌,自然也无法吸引留学生的青睐,限制了招生规模。

(二) 缺乏对留学生教育工作体制与机制的规划研究

与其他综合型大学相比,高等体育院校在留学生规模上并无优势,这也给留学生教育工作的体制与机制带来了负面影响:除了少数体育院校成立了专门的学院进行留学生教育管理和对外汉语教学外,大多数院校的留学生教育工作仍挂靠在外事办、对外交流合作处等行政部门,缺乏通晓汉语国际推广工作政策、法规的专业管理人员,无法实现留学生的科学化、体系化管理。此外,同样是受留学生规模所限,设有专门对外汉语教研室的高等体育院校寥寥无几,大部分学校的留学生汉语教学工作或由教授大学语文、写作的公共课教研室承担,或由学校招聘一些社会兼职教师承担,未形成专业的师资团队,学生汉语教学质量得不到有效保障,有“重技能、轻语言文化”的倾向,限制了高等体育院校的汉语国际推广工作的专业化发展。

(三) 忽视对外汉语教学中突出体育专业特色的重要性

汉语国际推广工作虽以汉语教学为根本,但并不意味着各个学校的对外汉语教学不需要突出其专业特色。现阶段,绝大部分高等体育院校的对外汉语教学依然遵循传统以汉语综合课为核心,听说读写与之相配合的技能型教学模式,缺少将体育和汉语教学融合起来的专业汉语课程;在教材选用上,则以常见的对外汉语课本为主,体育汉语类教材的开发数量严重不足[3]。此外,很多体育院校的对外汉语教学偏重学生对语言知识的习得,没有充分研究和发掘语言与体育文化的关联性,忽视了将体育文化元素融入汉语语言教学的全过程。

(四) 对已有资源和平台的利用与开发尚不充分

随着汉语国际推广工作的不断深化,一些高等体育院校相继打通了孔子学院、武术培训基地和海外实习基地,并依托这些平台打通了“走出去”的渠道,输送了一批从事汉语国际推广的志愿者,送出一批赴海外进修实习的武术专业学生,还开展了海外武术文化巡演活动等交流活动,获得了不少成功经验。尽管如此,我们还是应该看到,高等体育院校借助这些已有资源和平台培养留学生的规模、力度还不够,依托平台开发的特色留学生培养项目并不多,无法形成品牌效应,达不到留学生招生的宣传效果,没有完全发挥出平台“请进来”的功能。此外,我们培养出的留学生更是鲜有通过这些平台走出去进行实习或解决就业,在育才和用才环节上没能建立有机连接,更不利于提升“留学高等体育院校”的吸引力。

三 高等体育院校构建“汉语+民族传统体育”人才培养模式的合理性

(一) 对“汉语+”理念的认识

人们对“汉语+”这一新概念的阐释和生发,赋予了其更加丰富多样的内涵。我们认为,践行“汉语+”理念,必须要以正确认识“汉语”和“+”号后内容的关系为前提。首先,要明确“汉语+”理念的本质属性是语言教育,其实践目标是服务和满足各国学习者以汉语为工具的多样化学习需求,培养既精通汉语,同时又具备专业技能的复合型人才[4]。其次,语言是文化的载体,同时也是文化本身,二者不能割裂开来。因而“汉语+”中的“汉语”不能只是单纯的“语言教学”,必须要与“+”号后的专业或技能,保持文化上的高度关联。这种关联性可以使学习者在学习语言的同时,自然而然地认同中国文化、中国人的思维方式和价值理念,起到真正地消除误解、减少冲突的作用,以促进中华优秀文化对外的正向传播,最终达到中国文化与世界文化共同繁荣的美好目标。

(二) “汉语+民族传统体育”理念的合理性

基于上述认识,高等体育院校将汉语与民族传统体育专业相结合,提出“汉语+民族传统体育”理念的合理性如下。

第一,民族传统体育在海外具有良好的群众基础,使得“汉语+民族传统体育”人才培养坐拥先天生源优势。一直以来,武术、太极拳等项目都在海外极具人气,当代中国与世界研究院于2020年发布的《中国国家形象全球调查报告2019》指出:海外受访者认为最能代表中国文化的三个元素是中餐、中医药和武术[5]。培养“汉语+民族传统体育”人才,是在学生学习需求的导向下,进行的一种语言与专业技能并重的教育。

第二,民族传统体育和汉语的文化属性、价值取向同根同源,二者具有先天的关联性。民族传统体育是一种通过身体动作将文化内涵与哲学思想外化的身体语言,与汉语这种依靠语音、文字符号表达的有声语言一样,都是文化的聚集体。这种身体语言使用极具视觉新奇感的、有特定意义的行为动作传达信息,使得交际变得直观形象,在某些场合,其易懂易学、易看易听,不受国籍、民族和文化差异的影响,极大地丰富了文化传播的手段。说到底,推广民族传统体育和推广汉语的最终目标高度一致,都是向世界传递中国的声音与价值观。

第三,高等体育院校为构建“汉语+民族传统体育”人才培养模式提供了强大的专业支撑。高等体育院校的民族传统体育专业,具有学科优势,实力雄厚的专业教学团队、正规完备的器材设施及科学规范的训练方法,可以满足学习者对专业的学习需求。此外,近些年来,随着国际化办学水平的不断提升,高等体育院校的对外汉语教学工作也初具规模,向团队化发展,成为筑牢学习者汉语水平的有力保证。