“双一流”背景下研究生国际化培养实践与探索

作者: 张雁

摘 要:在“双一流”专业建设背景下,提升研究生国际化水平对提高研究生的教育质量和培养创新型人才,以及服务我国“一带一路”倡议具有重要意义。基于内蒙古农业大学森林工程专业研究生培养现状和目前存在的不足,提出研究生国际化培养多层次资源资助模式、国际交流科研平台搭建模式和师资队伍国际化建设的研究生国际化培养模式,通过实际验证后获得较好的效果,为内蒙古农业大学森林工程“双一流”专业建设提供有力支撑条件。

关键词:“双一流”;研究生;国际化;培养;实践

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)10-0019-04

Abstract: Under the background of "Double First-class" major construction, improving the internationalization level of postgraduates is of great significance for improving the quality of postgraduates' education and cultivating innovative talents, as well as serving China's "Belt and Road" strategy. Based on the current situation and shortcomings of graduate training of forest engineering major in Inner Mongolia Agricultural University, this paper proposes a multi-level resource funding model for graduate internationalization training, a model of international exchange and scientific research platform building, and a model of international teaching staff construction. Good results have been obtained through actual verification, which provides favorable supporting conditions for the construction of "double first-class" specialty of forest engineering in Inner Mongolia Agricultural University.

Keywords: "Double First-class"; graduate students; internationalization; training; practice

2015年,国务院颁布《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,提出了我国建设世界一流大学和一流学科(即“双一流”)的重大战略部署,使“双一流”建设成为中国高等教育发展的一个新方式。在国家“双一流”建设的新形势下,地方高水平大学是中国高校的主力军,应当抓住这前所未有的发展机遇,作为服务地方经济社会发展的重要力量,应当积极主动融入国家发展战略,在“双一流”建设中不断加强内涵式发展。拥有一流科研和教学,可产出一流学术成果和培养出一流人才,是“双一流”建设的基本条件。在“双一流”建设的教育教学方针政策中,明确指出了我国高等教育发展和相应的培养方向。立足我国实际教育内容的基础上,实现高校学生与国际接轨,从而培养学生的创新意识[1]。《学位与研究生教育发展“十三五”规划》中也指出“实施创新驱动发展,制造强国战略和人才优先发展战略,必须以高素质人才构建新的竞争优势。学位与研究生教育坚持以服务需求、提高质量为主线,优化结构布局,改进培养模式,健全质量监督,扩大国际合作”。国际合作为研究生提供对外交流的机会,通过提升学历而丰富教育经历,出国留学可深入了解其他国家的政治、经济与文化,培养国际竞争意识。通过建设高水平研究生培养体系实现研究生国际化教育可促进国家快速发展[2]。教育协作和人才培养在“一带一路”中显示了重要的战略地位,已经成为人们的共识,在“一带一路”倡议中如何培养具有国际视野、国际竞争意识和创新能力的复合型人才已经成为国际教育合作领域的热点[3]。因此,在“一带一路”倡议下,高等学校在人才培养方面应当积极改善人才培养体系,打造一批具有国际竞争力的高素质复合型人才,为“一带一路”建设提供强有力的人才支撑和智力支持[4]。与此同时,服务于“一带一路”倡议是研究生的重要责任,因此研究生国际化培养成为新时期高等教育的首要任务。

目前,我国高等教育在国际合作办学、师生国际交流和项目国际合作等国际化实践方面取得了许多成绩,但是仍存在一些不足:部分高校对国家“双一流”背景下的战略规划的执行缺乏充分认识,一些步骤出现空缺,使得战略规划难以得到落地;国际化的水平还有待进一步提高[5];研究生教育国际化程度不足,研究生国际交流项目质量不高,导师和研究生的国际化意识不强等问题[6],将影响研究生国际化的培养进程;现有的高等教育制度还是传统的教学体制,不能与国际上先进的教育制度接轨,造成真正优质的教育资源难以引入[7]。

本项目基于我国目前“双一流”建设的背景,以内蒙古农业大学研究生国际化培养为例,围绕研究生人才国际化培养的资助渠道、校企融合建立国际交流与合作科研平台和建设国际化师资队伍的模式,通过对森林工程专业的研究生国际化培养实践成效的检验,获得国际化研究生培养模式研究成果对“双一流”专业学科建设提供了有力支撑,将在推动我国“一带一路”建设中发挥重要作用[8]。

一 研究生国际化水平培养模式

我国开设森林工程专业的高等学校有南京林业大学、东北林业大学、西南林业大学、中南林业科技大学、广西大学、福建农林大学、吉林林学院和内蒙古农业大学8所。森林工程专业的培养目标为培养具备森林资源可持续经营、开发利用的知识,具有宽广坚实的工程基础理论和系统深入的林业工程专门知识,了解学科的现状、发展趋势及国际学术研究前沿;具有在本学科某一领域独立地、创造性地开展科学研究的能力;通过熟练地阅读本专业的英文文献,了解国际研究前沿,具有撰写高水平研究论文和进行国际学术交流的能力;胜任高等学校、科学研究机构的教学、科研工作,或可胜任生产管理部门的技术与管理工作;在资源、环境、交通和机械等领域的企事业单位、科研院所从事森林资源开发与利用、道路桥梁工程等基础设施的勘测、设计、施工、管理及森林工程项目开发管理的高级工程技术人才。

因此,森林工程专业研究生的国际化培养有利于提升研究生的水平和能力,针对当前社会对研究生国际化培养需要,以内蒙古农业大学森林工程专业国际化培养为例,从研究生国际化培养资助渠道、国际交流平台方式和国际化师资队伍建设等方面探索搭建对外合作交流平台和研究生国际化培养模式,为“双一流”倡议专业学科建设提供有力支撑,推动我国“一带一路”倡议的实施。

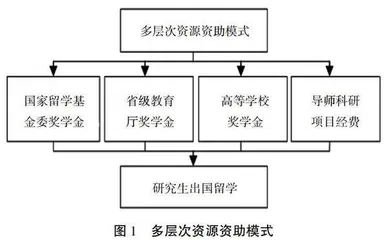

(一) 多层次资源资助

对已有资源的充分了解和有效利用来搭建对外交流,同时创建丰富的奖学金比例和形式[9],加速国际化步伐。已有的国家留学基金委的派出项目带来了巨大的社会效益和显著的经济效益[10]。基于国家留学基金委的派出类别高级访问学者、访问学者、博士后、赴国外攻读博士学位研究生、联合培养博士生、赴国外攻读硕士学位研究生和联合培养硕士生等项目,应当鼓励研究生了解国家留学基金委选派各类国家公派出国留学的政策和选拨条件,积极鼓励引导申请国家建设高水平大学公派研究生项目、青年骨干教师出国研修项目、西部地区人才培养特别项目及地方合作项目,以及国际组织人才项目、国际区域问题研究及外语高层次人才培养项目、艺术类人才特别培养项目、乡村振兴人才培养专项和国外合作项目等开设的资助项目。导师承担的国际科技合作项目也是研究生参加国际合作交流和国际学术会议的良好机会,在开拓研究生眼界的基础上,提高其学术起点,形成多层次资助模式,如图1所示。

因此,从国家、地区、学校和导师等不同层面可获得奖学金及出国留学资助,为研究生创造国际交流与合作的机会,利用好多层次资源的资助将为更多的研究生提供国际化培养的有力条件。

(二) 科研交流平台搭建

国际科研交流平台的建立,为研究生创造了良好的科研环境,促进了研究生的专业水平、交流能力、科研能力和创新能力的增长,对于全面提升其综合能力具有重大现实意义。一方面,充分利用现有的资源为研究生搭建对外科研交流平台,可加速研究生国际化的步伐,与国际一流知名高校建立科研合作关系,尽最大努力保证研究生能够获得国际交流合作的机会[11]。另一方面,加强与国内外企业、科研院所的联系与合作,打造符合校企间共同利益诉求的国际科研平台。以内蒙古农业大学为例,目前已经与13个国家共计45所国外知名大学和部门建立合作关系,成立了“中加可持续农业研究与发展中心”“马利克管理中心内蒙古农业大学分中心”。近五年,学校选派教师到国外访学及进行学术交流达500余人次,国外来校开展学术交流、访问讲学和科研合作等活动的专家教授达800余人次。学校成立了“‘一带一路’研究所”,参加了有关“一带一路”教育援外项目及学术交流和科研合作。2012年,学校成为商务部援外培训项目承办单位,承办多边和双边援外培训25期,累计培训来自52个国家的600余名学员。2015年,学校成为“教育部出国留学培训与研究中心”,累计培训学员8 000多人次。学校自2005年开始实施“2+2”合作办学项目,共选送248名学生到国外合作院校学习。内蒙古农业大学自2005年开始招收留学生,先后招收来自俄罗斯等15个国家的各类留学生526人。

通过国际合作项目,联合进行科学技术攻关,建立合作双方长期的人才交流机制和合作平台,提升自主创新能力,形成核心技术。在此基础上不断拓展校际及校企之间的合作领域,延伸涉及农、工、理、经、管、文、法和艺等多学科的人才培养合作上,在培养国际化人才模式上进行不断的探索,为高校研究生教育提供良好的成果工程化的试验验证环境。

(三) 师资队伍国际化

教育的两大主体是学生和教师,在教育的国际化中,学生的国际化是人才培养的主要目标,同时更重要的是加快师资队伍的国际化进程,可促进研究生不断实现国际化,全方位地实现研究生教育水平的提升,增强研究生的国际化意识。提高本土教师的国际化水平,提供平台让教师“走出去”加强国际间的科研和学术交流合作[12]。师资队伍国际化是实现研究生教育国际化的一条重要途径。研究生导师作为研究生教育过程中的重要主体,是研究生教育高质量发展的关键。具有国际知识背景和出国留学经验的研究生导师可以直接推动教学、科研向着国际化的方向发展。派出访问、进修的教师,汲取本学科的最先进技术与专业知识,掌握新的、优秀的教学观点和教学方法,回国后在研究生教育和教学改革实践中加以融合和应用,是研究生国际化培养的有力手段和重要途径。因此,培养一支既重视研究生学术能力培养,又注重对研究生价值塑造和国际化思想引领的导师队伍至关重要。要提高研究生的综合研究素质能力,让其在阅读应用外文文献、英文摘要写作和全英文高水平学术论文的写作的水平得到有效提升,增强了毕业研究生国际竞争力,让其更好地适应跨国交流和国际社会服务的需求。

因此,构建如图2所示的师资队伍培养模式,通过提升师资队伍的国内外进修及对外交流能力、科研实践能力和指导学生能力,为研究生国际化培养提供关键推动力。