新工科背景下新兴交叉学科教学内容及思政元素设计

作者: 熊育久 刘丙军 王海龙

摘 要:新工科人才培养是高等教育的重大工程。课程思政是培养德才兼备的社会主义接班人、落实立德树人的重要途径。针对新工科学科交叉融合程度高、新兴学科体系尚不完善,相应的本科专业课程教学内容设置与课程思政高效高质融合面临重大挑战,该文以中山大学水文与水资源工程专业生态水文学为例,提出新兴交叉学科专业课程教学内容与思政元素凝练设计的思路与方法,即在梳理生态水文学发展与教学现状基础上,从学科框架体系与核心研究内容、学科发展前沿与生态文明建设等国家战略需求出发,结合专业定位与授课教师相关的科学研究,自然融入党的生态发展观、生态战略布局等思政元素,设置具有系统性、前沿性和实践性的教学内容。最后探讨该课程在高等教育大类培养趋势下未来教学内容改革方向,以期为新工科中新兴交叉学科本科教学内容设置、高质量课程思政与教学改革提供参考。

关键词:新工科;本科教学;课程思政;生态水文学;思政元素

中图分类号:G643 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)10-0031-05

Abstract: Cultivation of new engineers is a major reform project in higher education. Curriculum ideological and political education is an important way to reach the goal. However, new engineering shows high degree of interdisciplinary integration, which challenges teaching these undergraduate courses. Therefore, this study takes the ecohydrology course in Sun Yat-Sen University as an example to elaborate the core design method for such undergraduate course, i.e., the teaching content should be based on frontier studies and national strategies. As such, ecological strategies can be adopted as ideological and political elements. The study also discusses how to adapt to challenges in terms of ideological and political education of emerging interdisciplinary class in new engineering, aiming to provide critical thinking for undergraduate education.

Keywords: new engineering; undergraduate education; the ideological and political education; Ecological Hydrology; the ideological and political elements

当今世界正面临着百年未有之大变局[1],为应对新变化与新挑战,全球发达国家提出了“新工科”的概念,以期通过部署新兴技术与先进制造战略,构建新型工业体系、增强综合国力及提高应对未来竞争的能力[2]。2017年,我国发布的《教育部高等教育司关于开展新工科研究与实践的通知》拉开了新工科高等教育人才培养改革的序幕[3],现有的人才培养理念和课程教学模式面临全新挑战[4]。一方面,新工科学科交叉融合程度高,尤其是交叉程度高的新兴学科,其研究内容与研究方法尚不完整、学科体系仍在不断探索完善中。另一方面,当前高等教育重视通识教育,专业课程教学时间相对压缩(2学分、32~36学时),新兴交叉学科专业课程教学面临着教学内容合理设置、思政元素的针对性和实效性及其与教学内容自然融合和教学方法创新等挑战。党中央高度重视高质量的思政课程建设,正在全面推进课程思政、落实立德树人及培养德才兼备的社会主义建设人才[5-6],迫切需要研究在新工科专业知识体系中高效、自然地融入国家相应领域的大政方针、成果与成就等思政元素的方法与模式[2,7-10]。本文以中山大学水利工程学科水文与水资源工程专业本科课程生态水文学为例,分析讨论新工科背景下新兴交叉学科本科教学内容及思政元素设置方法,以及教学内容随高等教育人才培养模式改革将面临的动态调整,以期为我国新工科高等教育教学与课程思政提供案例支持和参考借鉴。

一 新兴交叉学科之生态水文学发展与教学现状

水文与水资源工程专业涉及水利工程、地球科学、环境科学与工程、农业工程、数学、经济学、管理学和计算机科学等多学科,以自然界水文循环规律、人类社会对水文过程的影响和水资源可持续利用等为核心专业基础培养人才,服务国民经济建设[11]。在全球气候变化引起的旱涝等极端灾害事件频发、水资源短缺、水环境污染与破坏严重等背景下,与水相关的问题成为全球关注的焦点,水文与水资源工程专业培养重点已由传统的工程水文转向可持续发展的资源水文、生态水文。

生态水文学形成于20世纪90年代,研究的核心内容为水与陆地生态系统互馈机理,探索变化环境下水文过程对生态系统格局、结构与功能的影响,以及植被等生物过程对水循环、碳循环的作用,以期探寻基于近自然的方式解决人类面临的水污染、水安全和碳排放等全球环境问题,实现水资源可持续利用与社会经济可持续发展,是一门新兴交叉应用型学科。我国水资源与生态环境问题突出,随着城市化加速发展[12],水资源列为国家三大战略资源之一[13],生态文明建上升为基本国策[14],对水安全、流域生态治理与修复、海绵城市和“一带一路”倡议等国家级重大战略和重大工程提出了更高地要求。我国生态水文学经过发展,取得不少成果,在生态建设、海绵城市和碳排放等实践中不断发挥着重要的理论支撑作用[15]。本文以生态水文学研究著作为脉络简要介绍学科发展现状。

1 生态水文学学科发展现状

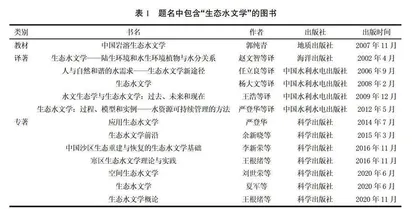

以“生态水文学”为题名,检索到图书13本,包括译著5本、中文著作7本、国家级规划教材1本(表1)。生态水文学译著中最早是由中国科学院赵文智等2002年翻译,原著是1999年Routledge出版的Eco-hydrology: plants and water in terrestrial and aquatic environments;2006年河海大学任立良等翻译了2004年出版的Balancing Water for Humans and Nature:The New Approach in Ecohydrology;2008年清华大学杨大文等翻译了2002年出版的Ecohydrology:Darwinian Expression of Vegetation Form and Function;中国水利水电科学研究院的王浩、严登华等分别在2009、2012年翻译Hydroecology and Ecohydrology:Past, Present and Futur和Ecohydrology:Processes,Models and Case Studies。生态水文学中文著作,早期关注国内外研究前沿问题如余新晓等的《生态水文学前沿》(2015年),以及特定区域或领域的生态水文学问题,如严登华等的《应用生态水文学》(2014年)主要关注绿色发展模式下水土资源联合配置方式和梯级水库群的生态调度调控,李新荣等的《中国沙区生态重建与恢复的生态水文学基础》(2016年)及王根绪等的《寒区生态水文学理论与实践》(2016年)分别关注生态水文学在沙区、寒区生态建设的理论与应用。刘世荣等2020年的《空间生态水文学》关注从植被根系到冠层与大气边界、从站点到流域/区域等多维空间尺度的生态水文学过程。夏军等的《生态水文学》(2020年)在系统梳理和总结当前生态水文学发展历程与态势基础上,凝练我国生态水文学发展的优势与特点,从学科发展的战略高度规划布局我国生态水文学未来发展。同年11月王根绪等的《生态水文学概论》,较系统地总结了生态水文学的主要理论与前沿问题,从学科体系角度较为全面、系统地介绍了生态水文学的理论框架、核心知识和实践应用效果等。由此可见,国内学者先是在21世纪初期翻译国外经典生态水文学著作,经过一定时期研究积累后,近年陆续出版生态水文学研究专著,并不断凝练、总结,初步形成具有国内特色的生态水文学学科体系。

2 生态水文学高等教育现状

调查我国大陆地区54所开设水文与水资源工程专业的普通高等学校发现,本科培养方案中开设生态水文学课程的高校20所(表2),其中包括近年新培养方案中已取消该课程的高校1所、课程名称略有差异的3所(生态学与生态水文、水文学原理与生态水文);另有2所高校开设生态水利学课程。各高校课程定位大不同,除3所大学将生态水文学设置为专业必修课外,大部分均作为专业选修课,且仅有2学分。可见当前生态水文学课程相对缺乏。

此外,生态水文学教学中教材匮乏。如表1所示,现有的唯一教材是2007年地质出版社发行的《中国岩溶生态水文学》,属于普通高等教育“十一五”国家级规划教材。该教材针对岩溶系统、面向的本科专业有限,且出版时间较早,可能难以体现生态水文学的前沿与热点问题。最新出版的《生态水文学概论》从学科体系角度较全面地组织编纂,是一本具有教材性质的专著,但由于刚出版,作为高等本科教材的效果有待检验。其他著作过于专注特定研究领域,不适合作为本科课程教学的教材;严登华等的译著《生态水文学:过程、模型和实例——水资源可持续管理的方法》、杨大文等的译著《生态水文学》和夏军院士等编写的《生态水文学》比较系统,可在研究生教学中应用、其它作为教学参考。

总之,生态水文学连接自然科学与人文科学,研究内容符合国家生态建设等重大战略发展需求,学科必将迎来前所未有的发展契机。然而,挑战与机遇并存,一方面,作为水文学与生态学新兴交叉的年轻学科,生态水文学的研究理论和方法等学科体系的核心内容仍然有待完善[15];另一方面,尽管水文与水资源工程及部分相关专业已将生态水文学纳入高等教育培养方案,新学科的不成熟导致开设该课程的高校比例较少、教材匮乏,教学内容与教学方法难以匹配实践中面临的相关工程问题,且新工科专业知识体系的课程思政及其建设难度大[9-10],制约立足我国战略发展需求的生态建设专业新型工科人才的培养。

二 中山大学生态水文学本科教学内容与思政元素设计

中山大学于1972年设置水文专业,2004获批设立华南地区唯一的水文与水资源工程本科专业,并于2012年通过中国工程教育协会认证。为应对学科与国家战略变化的新需求,2015年开始为研究生开设生态水文学专业选修课程。2016级培养方案将生态水文学设置为水文水资源工程本科专业选修课程,按照理论课(2学分、36学时)+实践课(1学分、2周课程)的模式设计。2020年开始按照“土木、水利与海洋工程”大类招生,教学课时进一步压缩(取消课程实践)。在专业课理论学时较少(2学分,32~36学时)、生态水文学新兴学科不完善及缺乏教材等背景下,亟需探索适应新工科发展需求的教学内容及课程思政体系。

面向我国生态文明建设等领域的新新战略需求,参考表1中生态水文学著作内容,结合我校水文水资源工程专业培养方案与特点,如学生选课时已具备水文学原理、生态学基础等知识,本文作者设计了以陆地生态系统植被水碳过程、水热过程及其研究方法为核心的教学内容及课程思政体系(图1),在介绍全球水资源短缺、水污染、极端水文气象事件频发、生物多样性减少与联合国全球可持续发展战略目标等背景下,阐述生态水文学产生、发展历程与学科体系基础及其在解决上述问题中的作用,从陆地生态系统的植物物理特征、生态水文学研究方法等理论出发,重点讲授影响地球陆地生态环境与大气环境的水碳与水热两大典型生态水文过程,并以联系水热、水碳过程的关键纽带蒸散发为案例,设计从理论原理到过程计算、到基于蒸散发的植被生态水文效应评估与绿水青山建设等实践应用。将国家生态建设等大政方针和最新战略布局转化为课程思政元素、自然融入课程教学内容,便于学生了解国家和行业重大需求,激发学生对专业的认知与主动学习兴趣,深刻体会生态水文学及其创新在解决国家生态建设需求中的意义,最终掌握陆地植被生态系统水热过程、水碳过程等生态水文学核心理论,及其在水资源管理、植被恢复工程的水资源效应与植被建设布局、碳中和与碳外交等领域的应用,形成具有国际学术前沿、立足国家战略发展需求的教学内容及课程思政体系。