基于立德树人任务的水质工程学教学改革与探索

作者: 杨厚云 黄健 胡昊 张华 韦伟 余丽 李卫华

摘 要:水质工程学作为给排水科学与工程专业的主干课程,具有较强的理论性、实践性和应用性。然而,在立德树人根本任务下,实际教学过程中还存在不足之处。该课程教学团队通过调研、总结分析后,积极开展针对性的教学改革和实践,将思政元素和科教育人有机融入到课程教学中去,构建课程思政体系和实现科教融合目标,进而将立德树人根本任务落实到实处,不断提高学生的文明素养、社会责任和创新实践能力,为国家和地方培养具有时代特色和满足社会需求的高素质应用型人才。

关键词:立德树人;水质工程学;科教融合;课程思政;教学改革

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)10-0040-04

Abstract: As the main course of water supply and drainage science and engineering, "Water Quality Engineering" has various characteristics of theory, practice and application. However, there are still some shortcomings in the actual teaching process under the fundamental mission of fostering virtue through education. Through research, summary and analysis, the teaching team of this coursecarries out the targeted teaching reform and practice. The ideological and political elements and education of research and teaching are organic integrated into the course teaching process, which can build the curriculum ideology and politics system and implement the aim of integration of research and teaching.And the fundamental mission of fostering virtue through education will be implemented to the reality, which can improve the civilization accomplishment, social responsibility and innovation practice ability of students, and further train high quality applied talents for the new era and the needs of our country and local society.

Keywords: fostering virtue through education; Water Quality Engineering; integration of research and teaching; curriculum ideology and politics; teaching reform

教育是国之大计、党之大计。育人的根本在于立德,落实立德树人根本任务,是我国高等教育事业不断取得新发展的关键所在,也是实现高质量发展、建设教育强国的必然要求[1]。党的十八大以来,习近平总书记强调高校立身之本在于立德树人。要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人[2]。同时,党的十九届五中全会指出,要全面贯彻党的教育方针,坚持立德树人。而课程思政是全面落实立德树人根本任务的战略举措,也是全面提高人才培养质量的重要任务[3]。因此,对高校而言,要不断优化学科和专业结构,全面推进课程思政建设,以围绕学生、关照学生和服务学生为中心,不断增强学生的文明素养、社会责任和实践能力,培养全面发展的社会主义建设者和接班人。

同时,2015年国务院印发的《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》中提出要“加快推进人才培养模式改革,推进科教协同育人,完善高水平科研支撑拔尖创新人才培养机制”[4]。2017年《关于深化教育体制机制改革的意见》中进一步强调要“深入推进协同育人,促进协同培养人才制度化”和“要深化科研体制改革,坚持以高水平的科研支撑高质量的人才培养”[5]。由此可见,实施科教融合是提高育人质量和培养创新人才的重要抓手,也是时代赋予高校新的历史使命。

给排水科学与工程专业作为传统的工科专业,在我国社会主义发展进程中发挥着重要的保障作用,具有较强的实践性和应用性。在上述大背景下,本专业需要紧跟国家的需求,围绕时代赋予的使命,挖掘给排水科学与工程专业课程体系中的思政元素,寻求科研方向与教学内容并重的结合点,形成具有专业特色的课程体系,结合本校的办学理念,为国家为地方输送具有优良品质、创新精神和实践能力的应用型人才。

一 专业及课程概述

安徽建筑大学(以下简称“我校”)是安徽省内最早开设给排水科学与工程专业的高校。1984年申请创办并获批准,1985年开始首届招生。2002年我校本专业被评为安徽省内第一批、第一个省级教学改革示范建设专业,2007年通过建设部专业教育评估,2017年通过国际工程教育认证,2018年获批安徽省卓越工程师教育培养计划2.0建设专业,2019年入选首批国家级一流专业建设点。本专业发展至今,一直以社会需求为导向,瞄准给排水专业的服务领域和发展方向,以新工科建设为背景,将卓越工程师教育、专业认证与注册工程师执业资格制度教育相结合,大力实施产学研融合发展,着力培养学生的实践能力、创新能力及解决专业复杂工程问题的能力。

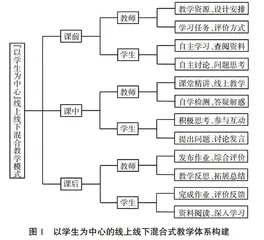

本专业自开设以来,在教育部高等学校给排水科学与工程专业教学指导分委员会的引导下,结合我校发展定位,已形成具有鲜明地方特色的专业核心课程群。其中,水质工程学作为本专业的一门核心必修课程,是新时代培养给排水高层次人才的主阵地。该课程是本专业的特色课程,并先后成为安徽省高等学校精品资源共享课程、大规模在线开放课程(MOOC)示范项目和水质工程学MOOC课程等。该课程也形成了以课程教学和实践教学为基底的教学团队,并已获批省级水质工程学教学团队。如图1 所示,目前水质工程学课程教学已开展了针对性的教学改革,构建了以学生为中心的线上线下混合教学体系,在传统教室教学的基础上,充分利用线上教学平台(超星学习通)和直播平台(腾讯会议等),即可为学生提供主动学习、自主学习和互动讨论的学习环境,也方便教师完成学、评和教等方面的教学工作。通过教学改革的尝试,取得了一定的教学效果,学生学习更加积极主动,教学效果也显著提高。然而,随着课程的不断完善和建设,该课程在科教融合和课程思政方面的短板逐渐凸显,需进一步改革来满足新时期对高素质专业人才的需求。

二 课程教学存在的不足之处

(一) 教学以理论传授为主,与实践融合较为薄弱

水质工程学是基于水处理而产生的一门给排水科学与工程专业的主干课程,授课对象为本科三年级学生。本课程选用李圭白、张杰主编的《水质工程学》作为教学教材,其课程内容主要包括水质与水处理概论,物理、化学及化学处理工艺原理,生物处理理论与技术和水处理工艺系统这四篇。内容涉及面较广,包含物理、化学、生物和工程技术等方面的知识,总学时为80学时,每学年第二学期16周完成全部理论教学,学习任务较为繁重,这就导致在实际教学中仅仅注重理论教学,而忽略运用工程实践实例辅助教学、促进教学,进而使得学生在学习过程中普遍觉得枯燥乏味,教学效果欠佳。

(二) 注重理论知识的传授,忽视思政元素的融入

随着水处理理论与技术的发展,水质工程学课程的教学内容也在不断更新与发展。但在实际教学工程中,任课教师往往仅注重将新理论、新发现、新技术、新应用和新设备等纳入教学内容中,很少将立德树人重要理念也融入到理论教学中去,特别是思政元素。同时,任课教师在平时也很少收集、整理和关注如何将思政元素与课程内容相融合,将全部注意力都集中在学生对理论知识的掌握上,而未能将理论知识与学生个人的人生观、世界观和价值观相结合,忽略了对学生综合素质的培养。最终导致学生只是一味地学习了专业知识,而未体会到水处理理论与技术所涉及到的人文、家国等情怀。

(三) 教学与科研相对独立,科研未反哺教学

水质工程学课程知识体系除了包括理论知识,还包括工程实践等方面的内容。而在实际教学过程中,除了学习理论知识和开展工程设计(如给水厂和污水厂设计),基本不会涉及到水工艺与工程方面的科学研究和技术研发。这就会出现学生理论知识很强,而遇到实际工艺问题就会缩手无策的极端现象发生。未能有效地实现以教学促进科研、以科研带动教学的目标,进一步导致了“科教融合、科研育人”理念在给排水科学与工程专业全员、全过程、全方位育人的要求中成为空谈,同时也严重制约了学生的动手能力和独立解决实际问题能力的培养。

三 课程教学改革与实践

针对上述水质工程学课程教学过程中存在的不足之处,本专业教学团队积极开展了调研、探索和总结分析,并提出了改革措施,如图2所示。前期在教学模式和方式上已经开展了相应改革,构建了以学生为中心的教学模式,并取得了一定的教学效果。在“立德树人”根本任务理念下,围绕新工科建设、卓越工程师教育培养计划和一流专业建设的要求,给排水科学与工程专业的人才培养面临着新的挑战。本课程教学团队对标上述要求,积极深化教育改革,对水质工程学课程教学进行了进一步的探索和实践。

(一) 思政元素深度挖掘与融合

根据给排水科学与工程专业的发展历程,结合本课程的教学内容和目标,在水质工程学的专业理论知识中深度挖掘所蕴含的家国情怀、哲学思维和工程伦理等方面的思政元素,并将其与教学内容有机融合,以期在传道授业的同时,履行对学生们思想、素质和核心价值培养的职责,最终实现立德树人的目标。

1 家国情怀系列

通过介绍给排水科学与工程专业的发展历程和水处理工艺、技术更替演变,一方面让学生们认识到专业发展的艰苦历程;另一方面,体会本专业和行业的先行者们为专业发展所付出的汗水与泪水,进而培养学生的家国情怀并激发学生们的民族自豪感、社会责任感和行业使命感。例如,在讲授第一篇水质与水处理概论内容之前,可通过相关视频给学生们播放一下国家领导人提出有关黄河或长江等重点流域生态保护和发展的重要讲话及我国面临的水资源短缺、水环境污染等实际问题,引导学生深入思考,触发学生的社会责任感和行业使命感。或结合PPT、图片和案例,介绍我国给排水科学与工程专业和相关行业的发展历程,特别是介绍院士们在早期推动本专业发展和行业前进等方面所作的巨大贡献,以及我国在水处理工艺技术上所取得的成就,让学生们领略大国工匠精神,激发学生们的民族自豪感和爱国情怀。

2 工程伦理系列

为了进一步让学生能在毕业后具有良好的职业操守,在水质工程学课程的教学过程中,将职业伦理与行业行为规范及职业道德规范相结合,在理论讲授和工程设计过程中,培养学生的工程师素养和职业操守,让学生毕业后可以坚守职业道德及具有勇于担当的工匠精神。譬如,在讲授水处理工艺系统这部分内容时,可通过对比国内外工艺系统之间的差距,以及介绍国内研究者们在水处理领域取得的研究进展,一方面引导学生深入思考本行业所面临的挑战,进而培养他们不惧艰辛、刻苦钻研的工匠精神,另一方面培养学生应具有与时俱进、敢于创新的良好品质。或通过介绍诸如松花江水污染、五大淡水湖泊富营养化等水污染问题,向学生传达作为本行业的从业人员应有的责任和担当;讲述李圭白、张杰等院士在给排水科学与工程专业建设和行业发展所作出的丰功伟绩,为学生树立模范作用,培养学生不忘初心、敬业爱岗和踏实严谨的工作作风。