基于思维导图的双语教学探究

作者: 王鹏 尹娟

摘 要:基于双语教学存在的学生整体英语水平不高、课程任务量大、教师教学方式比较被动及课堂互动性不高等问题,从思维导图可视化、发散性等优势入手,深入分析思维导图在水文学与水资源双语课程中的应用。将思维导图应用于水文学与水资源双语课程,降低语言障碍,加强记忆效果,促进学生对知识总体框架结构的掌握。同时,启发学生的创新思维,引导学生深化水文学课程内容,形成“以学生为中心”的教学体系,有效地提升本课程教学质量。

关键词:思维导图;双语教学;水文学与水资源;教学实践;以学生为中心

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)10-0101-04

Abstract: Based on the problems existing in bilingual teaching, such as the overall English level of students, the large amount of curriculum tasks, the passive teaching methods of teachers, and the low classroom interaction, starting from the advantages of mind mapping visualization and divergence, the application of mind mapping in the bilingual curriculum Hydrology and Water Resources is deeply analyzed. The application of mind mapping to the bilingual course of Hydrology and Water Resources reduces language barriers, strengthens the memory effect, and promotes students' mastery of the overall framework structure of knowledge. At the same time, it inspires students' innovative thinking, guides students to deepen the content of hydrology courses, forms a "student-centered" teaching system, and effectively improves the teaching quality of this course.

Keywords: mind map; bilingual teaching; Hydrology and Water Resources; teaching practice; student-centered

21世纪以来,国际间的交流合作日益频繁,社会对能够运用英文交流的“复合型”专业人才需求不断增加。为了满足这一需求,高校纷纷建立双语课程,积极对双语教学内容与方法等进行探索。经过了将近20年的发展,我国双语教育有了一定的成果,比如建设了一批精品双语示范课程,提出了多维互动式教学模式、浸润式双语教学模式及“分层式”双语教学模式等个性化双语教学模式,积累了宝贵的双语教学经验。但双语教学效果远远达不到教学质量要求,重要原因之一在于缺乏有效的双语教学方法。基于此,本文从问题出发,深入分析思维导图应用于双语教学的优势,以创新双语教学方式方法,提升教学质量。

一 双语教育在教与学方面存在的问题

(一) 学生整体英语水平不高

双语教学课堂对学生提出了熟练应用第二语言的要求,但学生总体英语水平不高,大部分学生对英语心怀恐惧,部分学生的学习态度比较被动[1]。在这种情况下,学生既接受不了专业知识的外文表达,也听不懂专业知识点,在课堂中会产生较强的焦虑感,影响教学效果,最后双语课程实际上成为了一种学习负担[2]。在双语学习过程中,学生需要将英文转换成自己熟悉的语言进行处理,由于英语水平不高,学生花在英文与中文之间转换上的时间比较多。将课堂大量时间花在语言目标上往往会影响专业知识的学习,学生吸收的专业知识和信息量远远小于中文教学的水平和规模。同时,学生无暇顾及所学知识之间的联系性和系统性,知识结构的完整性也会受到影响[3]。

(二) 学生课程任务量大

在双语课程中学生要掌握专业课基础知识、专业英语知识、讲解和案例讨论等方面的内容,这意味着学生的课程任务量很大[4]。与母语课堂相比,双语教学输出的是两种信息,学生同时输入两种信息,在这种情况下,学生的接受程度也远不如一种信息量的输入。而双语课程的课时设置通常与相应的中文课程安排一致,单位时间内,英语传授知识的速度比母语传授知识的速度慢很多,这样会影响学生对知识的系统把握。

(三) 教师教学方式比较传统

目前我国双语教学多采取渐进式教学模式,教师采用母语与外语结合的方式循序渐进讲授教学内容。受限于缺乏沉浸式语言环境和学生外语水平差异,双语教学多为被动式教学方式,导致学生的主动性不强,除了在课堂上接受学习,课后的自主学习过少[5]。在应试教育的惯性作用下,教师秉承知识本位的教学理念,学生思维过程未能在课堂上直观地展现出来,难以形成“以学生为中心”的教学模式,从而导致培养的学生缺乏独立思考、发现和解决问题的能力。

(四) 课堂互动性不高

双语课程承担着“语言”与“学科专业知识”两个方面的学习目标,较母语教学,同样的教学容量双语教学需要更多的课时[1]。在授课过程中,外语交流及课时限制使得教师不得不将更多时间花在专业英语解读及基础知识上,在一定程度上阻碍了师生对课程内容的深入探讨,没有过多的时间去拓展其他知识,课堂的互动情况会比较差,影响教学目标的实现[6]。

二 利用思维导图解决双语问题的优点分析

思维导图是一种以促进思维激发和思维整理为目的的可视化、非线性思维工具[7],其性质与大脑的工作性质很接近,适用于思考、记忆和创造等活动,特别适合阅读、做计划和做笔记等,有助于高效地收集和整理信息。思维导图用于双语教学的优势主要有以下几点。

(一) 梳理知识点,降低信息负荷

思维导图可作为先行组织者、教学进程引导工具、汇报反思工具、评价创作工具及复习总结工具等[7]。将思维导图渗透在教与学各环节,可以将厚厚的书本知识变薄,在减轻学生压力的同时,也让教师有更多时间对一些课程内容深入探讨。思维导图也能弥补传统笔记的不足。学生在绘制思维导图时,可以将线性的英语知识转化为一个个英文关键词,并将这些关键词之间的关系用图文、线条等表现出来,从而减少繁冗的信息,降低记忆负荷;而在课堂上使用思维导图进行案例学习则可以提升学生的思维能力;在课后还可以利用思维进行知识的扩充,有效提高双语学习质量。

(二) 促进学生主动学习,构建引导式教学体系

绘制思维导图的过程是知识主动输入、输出的过程。埃德加·戴尔的学习金字塔说明在主动学习的状态下,学习内容的平均留存率要高很多。双语课程与传统课程相比具有复杂难懂的特点,无论是在课堂还是在课外,学生对于知识点的把握都要相对困难一些。利用思维导图“主动性”这一特点,一方面可以让学生主动梳理知识点,抓住英文关键词,帮助学生从繁琐的语言理解中脱离出来;另一方面可以促进学生主动构建自己的学科思维导图,让学生理清专业知识脉络,从而形成“以学生为中心”的引导式教学体系。

(三) 激发学生“提取”活动,提高学习效率

从“提取”的视角来看,教学或学习活动中含有多大比例的“提取”活动成为评价教学方法和学习方法的指标之一,有效的“提取”能够增强学习效率和促进记忆保持[8]。绘制思维导图的过程包含了丰富的提取过程,从教师“教”的角度来看,将思维导图的绘制带入双语课堂,能营造开放式的学习氛围,通过生生交流、师生交流,让学生的大脑处于高度活跃状态,激发大脑的联想和创造力,提升学生的参与度,增加课堂互动。从学生“学”的角度来看,通过“提取”活动,学生可以将新旧知识联系起来,形成有意义学习。绘制思维导图的过程也是学生预习或者复习课程内容、梳理知识点的过程,全英文的思维导图也可以提升学生对英文关键词的熟悉度,有效地增强双语学习效率;此外,在绘图过程中,学生需要不断地去思考如何去粗取精、如何选定关键词和如何精确内容等,这个过程也是学生逻辑思维能力得到质的飞跃的过程。

三 思维导图在水文学与水资源双语教学中的应用

(一) 思维导图教学法在双语教学中的设计

选取我校2019级自然地理与资源环境专业27名学生作为第一轮实施对象,进行思维导图教学法的探索。一方面教师在备课时将各章节的知识点整理成思维导图,构建一个完整的知识体系,同时标示各章节的重难点以先行组织者的形式呈现出来;另一方面在每章课程或知识点结束后,结合教学内容、课外英文阅读先行组织材料以及图书馆文献、期刊等,让学生对课堂讲授的思维导图进行扩充,分别从章节层次、知识点层次及案例层次出发,建立学生自己的思维导图。通过课堂展示、交流以后,教师根据学生表现进行点评和总结,并且结合学生思维导图及平时表现进行期末成绩的评定。该方法在得到优化以后,再将我校2020级自然地理与资源专业学生作为第二轮实施对象,进而向地理、环境和生态等专业进行推广。

(二) 思维导图教学法在双语教学中的实施

根据双语教学特点和教学内容,教师需要基于合适的教学方法构建各层次思维导图,在章节层次上,构建归纳型思维导图,将零散知识归纳为系统的知识结构,使学生快速掌握核心专业英文术语,建立学科知识体系。在知识点层次上,构建分析型思维导图,系统分析知识点概念的来龙去脉,发现学科本质及规律,培养学生基于“英语思维”的认知体系,突破学科重难点。在案例研究层次上,构建发散型思维导图,灵活应用所学水文学与水资源知识,从不同角度分析案例,借助事物间客观联系开拓思路,通过因果联想、对比联想等探索案例的不同分析思路和解决方案,培养学生的创新能力。

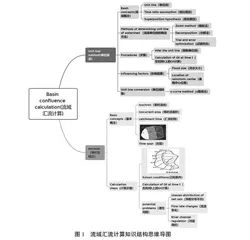

思维导图法的实施秉承着以“学生为主体”的理念,教师不仅将思维导图作为教学工具进行教学,也指导学生构建思维导图。在进行了章节知识的讲解之后,教师选择一些比较难的或者具有代表性的水文学案例或者知识点,让学生以某个问题为中心,结合教学内容和课外英文阅读材料绘制思维导图。结合课外材料扩充课堂的思维导图,需要学生对专业内容有深入认识,并厘清学科知识脉络,有助于强化“理解性记忆”和“结构化思考”。学生将自己查阅到的资料进行整理、总结,然后分小组讨论,每4~6人一组,组员对自己收集到的资料进行论述,基于课外英文材料阅读构建学生自己的思维导图,在培养专业知识应用能力和外语水平的同时,还有助于形成“以学生为中心”的教学体系。图1是学生通过小组合作制作的关于Basin confluence calculation (流域汇流计算)的思维导图,在制作该思维导图的过程中,学生不仅可以学习Unit line(单位线)、Time ratio assumption(倍比假定)、Superposition hypothesis(叠加假定)、Isochron(等时流线)、Isocurrent area(等时流面积) 和catchment time(汇流时间)等基本概念,还能清楚地了解Unit line method(单位线法) 及Isochron(等时流线法)两个计算方法的基本步骤及可能出现的问题等,同时还利用图片直观地展示了Time span(时距) 及等时流线图。通过该思维导图的绘制,不仅能提升学生逻辑思维及小组合作能力,还可以深化学生对专业知识的理解,有助于其专业知识与外语水平的培养。