基于PBL模式的控制理论与应用前沿课程教学改革与实践

作者: 李莉莉 葛新 申丽然 赵颖

摘 要:控制理论与应用前沿是控制学科硕士研究生的专业选修课程之一,具有概念抽象、逻辑性强、对学生综合能力要求高等特点。为了提高该门课程教学质量,在调整优化教学内容的同时,提出一种基于问题导向(Problem-based learning,PBL)模式的教学方法,学生以前沿课题为基础,确定分组并寻找具体问题进行探究,根据各个环节评价获得最终成绩。实践表明课程改革效果显著,实现课程预期目标。

关键词:PBL模式;前沿课题;控制理论;教学改革;控制理论与应用前沿

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)10-0137-04

Abstract: Frontier of Control Theory and Application is one of the professional elective courses for postgraduates of the control discipline. It has the characteristics of an abstract concept, strong logic, and high requirements for students' comprehensive ability. In order to improve the teaching quality of this course, a teaching method based on the problem-based learning(PBL) mode is proposed with adjusting and optimizing the teaching content. Based on the frontier topic, students are divided into groups and search for specific problems to explore. Students obtain the final score according to the evaluation of each process. Practice shows that the curriculum reform has achieved remarkable results and achieved the expected objectives.

Keywords: PBL mode; frontier topics; control theory; teaching reform; Frontier of Control Theory and Application

控制理论与应用前沿课程是控制学科硕士研究生的专业选修课程之一,是介绍控制理论与应用前沿的引导性课程,共32学时,每周4学时。主要内容基本覆盖与控制科学与技术科学密切相关、应用面最广的重要研究领域,包括网络控制、多智能体理论、模糊控制、神经网络控制、信息物理系统和模式识别等。作为引导性课程,控制理论与应用前沿课程主要面向控制学科一年级研究生,通过该课程的学习,让学生了解控制学科的专业培养目标、培养要求、专业特色、发展历程和发展趋势;引导学生了解控制学科的前沿领域与最新进展,掌握控制学科的理论体系、方法与技术,了解其工程应用;实现拓展视野、立足前沿、展望未来以及为深入学习本专业的知识奠定必要的基础的教学目标。

一 控制理论与应用前沿课程特点

1)理论知识点多,涉及的知识面广。控制理论与应用前沿是一门理论与实践相结合的课程,涉及的相关理论知识点多且全面,大部分知识点概念抽象、晦涩难懂,而且要求掌握一定的工程技术知识[1]。除模式识别、非线性切换等传统的控制学科理论知识体系,还涉及复杂网络同步、神经网络和深度强化学习等前沿知识,实际上部分内容已经超出本科阶段学习范围[2]。本课程所面向的研究生一年级学生来自不同院校,对控制理论相关专业知识掌握程度不一。

2)强调知识的综合运用。控制理论与应用前沿课程强调综合知识的理解与运用,在实际应用项目中,往往是多学科、多技术的交叉融合,如果只是局限于本学科、本门课程的知识,很难对复杂的应用系统有深入了解。例如在集群控制问题中,往往需要采用计算机领域的若干算法。如何在有限的课时内向学生普及这些跨领域内容对本门课程提出了不小的挑战。

3)关注前沿应用。控制理论与应用前沿课程在强调基础理论的同时,聚焦学科发展前沿,对理论知识、技术工具的理解和运用,尤其是最新的应用成果。因此,以往那种为了做题和考试的应试学习方式不再适用。此外,为结合笔者所在学校及学院特色,课程引入船舶控制相关内容,例如无人船的集群控制与避碰问题,这些内容对于大部分学生来说是相对陌生的领域,这就要求学生具备一定的自主探究精神及研究方法,如基本的文献资料查阅能力。

二 教学内容改革

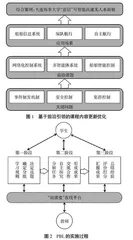

传统教学为了突出控制理论的先进性,在教学过程中常常脱离学生所熟知的专业基础知识,进而使专业教学不具有连贯性和逻辑性,亦或是理论与应用脱节,学生无法学以致用[3]。教学过程应紧密联系现代控制理论与经典控制理论,在教学内容讲解中兼顾传统知识与前沿知识、基础理论实际应用,进而加深学生对现代控制理论概念的深入理解,且能够更全面地了解控制方法的主流应用,鉴于此,从以下三个方面对教学内容加以调整优化(图1)。

1)与时俱进,聚焦前沿专题。课程的核心内容经过重新安排,根据最新的文献资料挖掘整理其中的前沿热点问题,结合本校特色专业及“十四五”发展规划,将主要内容划分为“网络化控制系统”“多智能体系统”及“船舶智能控制”三个前沿专题;同时,由于学时有限,基础内容不再面面俱到,根据专题需要选取最具应用价值的理论及技术深入讲解,例如在“网络化控制系统”专题中,重点介绍数据采样控制、量化控制和延时控制。此外,每个专题按照研究背景、系统结构、基本问题和关键研究问题四个章节循序渐进展开,在不同专题之间建立联系。在研究背景部分引出问题的起源,并通过技术的发展演变史,了解前沿技术的来龙去脉,帮助学生认清科学的发展逻辑,从而深刻理解理论与应用之间的关系。

2)提纲挈领,抓住关键问题。不同的前沿专题应用背景不尽相同,但在基础理论、研究方法上具有共性,通过梳理三个专题关键科学问题和主要技术手段之间的相互支撑关系,提炼出具有共性的三个关键问题:“事件触发机制设计”“安全控制”和“集群控制”。一方面,这是三个专题均要涉及的核心问题;另一方面,也是前沿应用必须要考虑的三个重要问题。

3)因地制宜,基于案例实践。得益于大连海事大学“蓝信”号智能高速无人水面艇项目的实施,让学生有机会接触实际应用系统。作为综合应用及实践案例,无人船是一个庞杂的系统,控制理论与应用前沿课程从前述关键问题及前沿专题出发,重点介绍无人船中的“船舶信息系统”“自主航行导航”“集群编队”三个典型子系统。这样完成了从基础理论、关键问题、前沿课题到系统应用的全链条教学内容。

三 教学方法改革

研究生课程教学应以科研创新能力培养为核心,应将理论知识的传授与相关研究领域的学术前沿及先进技术紧密结合。如前所述,本课程内容经过优化调整,教师讲解为主、学生听课为辅的传统教学方法已经不再适用。因此在教学方法改革上,采用问题导向(Problem-based learning,PBL)模式[4],依托大连海事大学控制学科的研究特色,选取“网络化控制系统”“多智能体系统”及“船舶智能控制”三个专题作为课程的核心内容,梳理三个专题关键科学问题和主要技术手段之间的相互支撑关系,围绕其中的事件触发机制设计、安全控制和船舶编队等前沿热点问题,结合学生小组合作学习的方式,在教师的引领和指导下,实施了本次课程的教学内容优化和教学方法改革。将知识传授与探究问题相结合,使学生在研读学术前沿文献的过程中获取、更新并应用知识,在协作学习中提高科研素养。

PBL模式的具体实施过程分为三个阶段(图2)。

第一阶段:确定基本规则。由任课教师详细介绍PBL模式的基本规则,让学生明确流程及目标,做好参与PBL的准备。按照学生研究生阶段科研方向与三个专题的关联程度将学生分为三组,每小组自行选出一名小组长,作为具体负责人。任课教师立足学生的未来研究方向,结合每个专题中的前沿热点,指导每位学生选择一个小课题,并提供适当的文献资料作为入门引导。为起到入门指导作用,授课教师在该阶段会带领学生阅读相关专题中国内外最新的综述性论文,以帮助学生掌握其所选课题的基本理论、研究方法和发展趋势,接下来以每个专题中的一至两个具体的前沿问题为主线,具体讲解问题研究背景、研究现状、解决过程以及未来发展趋势。例如,针对“网络化控制系统”专题,选择讲解Networked Control Systems:A Survey of Trends and Techniques,这篇综述文献介绍了网络控制相关的最新研究进展,通过教师讲解,一方面帮助学生学会如何研读文献,为后面的任务打下基础;另一方面,使学生了解该领域的前沿进展。

第二阶段:自主探究、合作学习。经过第一阶段的引导,通过梳理三个专题中前沿问题之间的相互支撑和促进关系,确定了分组文献研读、小组间合作讨论的教学范式。在小组内,学生对课题任务进行分解和分工。考虑到学生本科阶段来自不同院校,专业基础有差异,在本阶段教师为每个小组提供一到两篇讲解、讨论文献,与第一阶段不同,这些文献教师不再讲解,由学生自己研读,文献内容也不再是综述性质,而是聚焦于领域内某一个专题,旨在帮助学生有针对性地深入研究。学生也可以根据自己的课题自行查找文献,经老师同意后继续开展后续任务。接下来是组内合作学习,以小组为单位阅读相关专题中国内外最新的综述性论文,掌握该课题的基本理论、研究方法和发展趋势;接着,以每个专题中的一至两个具体的前沿问题为主线,具体讲解问题研究背景、研究现状、解决过程以及未来发展趋势,并在课堂上展示课题进展,与授课教师讨论解决疑难问题;课下,小组成员围绕课题的关键点展开深入讨论,按课程要求形成课程报告。

第三阶段:课题进展汇报及答辩。每位学生按照所在小组课题进行汇报,汇报人同时也是答辩人,小组之间有讨论和答辩环节,鼓励学生以各小组选题为依托,向答辩小组提问;在此环节中,教师通过设置答辩问题,引导学生关注网络化控制系统中的事件触发、安全控制等关键前沿问题在智能船舶协同控制领域中的应用与实践,以及智能船舶的协同控制需求为网络化控制系统的研究提出了哪些新的课题等,从而达到巩固所学知识,促进知识运用、锻炼发现问题解决问题能力的目的;此外,教师通过点评学生汇报中涉及的前沿学术问题的探索历程,展现科学家们的求真品格和创新精神,通过讲解前沿技术的应用范例,展现科学研究中的人文情怀和社会责任,引导学生关注国家重大需求和关键技术,鼓励学生以科技创新报效祖国。

由于课堂学时有限,作为补充,授课团队为每个学习小组在雨课堂创建专属内容讨论及资源共享区,以配合PBL模式的有效实施。每位小组成员可以在指定的讨论区围绕课程项目展开讨论、交流经验、分享资源及展示成果。学生遇到问题可以在讨论区及时和任课教室交流沟通。任课教师则可进行实时跟踪,获取学生的探究过程并答疑解惑。

为配合教学内容及教学方法,课程考核方式也需要相应调整[5],改变试卷为主的传统考核方式,采取学生报告为主,教师点评、批改为辅的考核方式。在小组合作学习的过程中,教师需对每名学生在组内合作学习和组间讨论答辩中的表现情况进行评分,学生需对该过程的学习形成总结报告。总成绩由研究方向概述、文献研讨、课程总结报告三部分构成,各占10%、40%、50%。具体环节、分值和评价标准实例见表1。

四 效果评价

经过一个学期的教学实践,课程改革基本取得预期效果,主要效果体现在以下几个方面。

1)期末考评成绩良好。根据得分标准的客观评价,学生得分成绩是教学效果最直接的体现。2021—2022学年,共有选课学生37人,及格率100%,平均分87.8分,最高分96分,最低分75分,其中90分以上21人,占56.7%;80~89分11人,占29.7%;70~79分5人,占13.5%。因为在PBL第一阶段已经向学生详细介绍各个环节及其评价标准,学生能够按照要求完成任务。半数以上的学生能够以优秀的成绩完成课程内容的学习,符合学生及任课教师的预期。