云物理学专业课程思政工作探索与实践

作者: 汪洋 李积明 王天河 王元

摘 要:在提高专业课教学质量的同时,怎样通过课程思政,实现立德树人的根本教育目标,是目前国内各高校专业课面临的重要课题。云物理学作为大气科学专业最为重要的分支学科之一,不仅培养学生从云微观物理的角度分析和解决实际生活中可能遇到的云降水相关的天气和防灾减灾等问题,也着重锤炼和发展学生的哲学思辨、科学素养和创新精神。该文从兰州大学大气科学学院云物理学课程的教学实践和问题出发,结合本专业特色和当代大学生现状,以国家需求和实践创新为切入点,深挖该课程中众多思政元素,优化思政内容融入方式;顺应后疫情时代,转变教学模式;注重思政教学效果评估,强调过程性评价考核,最终确保“全员全程全方位育人”的教学效果。

关键词:云物理学;课程思政;教学实践;教学模式;教学效果

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)10-0166-05

Abstract: To enhance the quality of Cloud Physics course through ideological and political reform, and at the same time, realize the fundamental education goal of moral education is a serious project to be solved urgently for atmospheric science in universities. As one of the most important branches of atmospheric science, Cloud Physics not only trains students to analyze and solve problems in real life related to cloud precipitation and disaster prevention and reduction from the perspective of microphysics, but also focuses on developing students' philosophical thinking, scientific literacy and innovative spirit. Based on the teaching practice and problems of the cloud physics course in the College of Atmospheric Sciences of Lanzhou University, combined with the characteristics of the major and the current situation of contemporary college students, and taking the national demand and practical innovation as the starting point, this paper explores many ideological and political elements in the course and optimizes the integration mode of ideological and political content. It adapts to the post epidemic era and change the teaching mode, pays attention to the evaluation of ideological and political teaching effect, and emphasizes the process evaluation and assessment, and finally ensuring the teaching effect of "full education".

Keywords: Cloud Physics; the ideological and political education in all courses; teaching practice; teaching mode; teaching effect

在2016年12月的全国高校思想政治工作会议上,习近平总书记指出,要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人……使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应[1]。这为我国高校课程思政建设指明了道路。在中国共产党成立100周年之际,中共中央、国务院印发了《关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》,强调“加快构建学校思想政治工作体系,实施时代新人培育工程,完善青少年理想信念教育齐抓共管机制,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”[2],对推进课程思政建设工作的改革和具体实施具有重要的指导意义。课程思政要求在立足学科的基础定位下,主动将社会主义核心价值观融入教学的全过程,潜移默化学生的情感认同、行为习惯和思想认知,实现知识传授和立德树人的统一。尽管一些专业课教师对如何实施课程思政工作,进行了许多积极的探索实践[3-5],不同专业背景的广大高校教师,作为扎实推进课程思政建设工作、落实“立德树人”根本任务的主力军,应在教学一线结合专业课程进行更为深入和更具实效的课程思政教学探索。

一 云物理学简介

云物理学是以大气热力学和大气动力学为基础,研究大气中云和降水(如雨、雪和雹等)的生成、发展、维持和消散所遵循的物理和动力过程的学科[6-7]。因此云物理学所研究的内容与短期天气过程、大气环流及长期气候变化密切相关,也和暴雨、雷暴、冰雹、台风及龙卷风等极端灾害性天气息息相关,同时云降水物理过程也是地-气系统水循环、辐射能量平衡的关键因素。云物理学作为大气科学最为重要的分支学科之一,是雷达气象学、天气学和气候动力学等课程的核心[8]。本课程不仅培养学生从宏微观云物理的角度分析和解决实际生活中可能遇到的云降水相关问题(比如天气现象和洪涝灾害等),也着重锤炼和发展学生的哲学思辨、科学素养和创新精神。因此,如何在云物理课程的教学工作中实施课程思政(即“怎样培养人”),就要求教师在云物理学严谨的理论体系中深挖其中蕴含的思政元素;同时教师作为课程思政的实施者,也须自身不断深入学习专业课程、领悟课程思政建设精神,牢牢把握教师主体的价值引领作用,为国家培养具有新时代责任感和创新精神的科学人才。

二 立足“00后”精神需求,优化思政内容供给

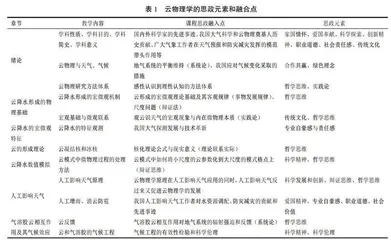

云物理学课程涉及各种云类型的结构、天气和降水及人工影响天气作业等,与人们的日常生活和民生保障息息相关,为此,我们将众多本专业课程思政融合点建成元素库,表1简要示例了本课程相关章节不同内容的典型思政元素及其融合点,既包含课程本身专业属性的哲学思辨、科学素养和科学精神,也涵盖了课程相关行业的社会需求、职业道德和专业责任感和自豪感。

除可挖掘的思政元素外,本课程的内容还要立足“00后”大学生的精神需求,优化思政内容供给方式方法,让学生愿意听、乐意听和能听进去。“00后”大学生生长在一个文化多元的时代,身处两个一百年奋斗目标的历史交汇期,担负着民族复兴的重任。相关研究[9-10]表明,绝大多数“00后”大学生具有良好的道德观、诚信意识和礼仪修养,学习能力强、学习期望高,并且有努力拼搏、艰苦奋斗的决心。但当代大学生也存在一些问题。一是不重视思想政治理论学习,爱国意识匮乏,政治认识面较窄;二是为人处世偏于自我,带有较强的功利性和目的性;三是自控能力相对较弱,对网络依赖严重,缺乏职业生涯规划意识,对未来充满迷茫;四是抗压能力较弱,遇到难以解决的问题容易退缩。基于这些思想行为特点,笔者在授课过程中,根据不同章节的知识点合理融入本专业的名人轶事、行业动向和国家需求等,意在培养学生的家国情怀、增强学生的服务意识和专业能力。

(一) 以爱国情怀助燃奋斗之志

在云物理学发展过程中,我国曾涌现许多著名科学家。例如,著名大气科学家赵九章是中国现代地球物理科学开拓者、动力气象学创始人。在国外获得气象学博士学位后,赵九章在抗日战争硝烟四起的第二年回国,积极承担了西南联大的教学任务并随后担任了气象研究所所长一职,做了大量科研、教学和组织工作,并将物理学和数学的相关方法和理论引入气象学中,推动我国气象学从传统经验学科转变为现代科学学科。赵先生苦心经营和支持气象局的事业,率先将全国空白的气象预报业务和资料业务在整个中国气象局组织开展。国家于20世纪50年代亟需农业生产用水,他就着手组织人工降水的理论研究和实践工作,使中国的云降水物理研究得以发展,取得了暖云降水理论等丰硕的研究成果,并开创了我国动力气象学的研究。中国科学院院士叶笃正曾这样评价他的老师:“赵九章先生科学生涯的步伐是坚实的,从一个学物理的好学生,在叶企荪和竺可桢等好老师的指导下,经过气象学、大气物理学、物理海洋学、地球物理学、空间物理学到人造卫星的系统研究和工作,他在每一个地方都留下了深深的脚印。[11]”顾震潮先生作为我国著名的气象学家和大气科学家,是数值预报、云雾物理和人工影响天气等诸多学科的开拓者。顾先生一生传奇,他为国家放弃国外博士学位,回国努力发展天气预报,为国家鞠躬尽瘁,使我国天气预报事业从无到有,是“两弹”的幕后英雄[12-13]。关于顾先生和其他科学家的先进事迹还有很多,在讲述云物理学科发展和相关内容时可适当引入。

老一辈的科学家永远都是说着最质朴的语,做着最踏实的事,他们放弃了享受物质和安定生活的机会,把青春年华奉献于一条充满艰险、前途未卜的奋斗之路,竭尽所能地为我国的科研事业发光发热。“00后”大学生生于物质优渥的年代,告别了一穷二白、筚路蓝缕的创业环境和清贫生活,但艰苦奋斗依旧是时代的主旋律,在云物理学的授课过程中,着重深挖上述国之大者的先进事迹和精神,使学生在潜移默化中自觉传承老一辈科学家的爱国精神,将自身价值奉献给社会主义现代化建设。

(二) 以专业实践为载体服务人民

人工影响天气是指为减轻甚至避免气象灾害,合理利用气候资源,在适当条件下通过科技手段对局部大气的物理、化学过程进行人工影响,从而达到增雨雪、防雹、消雨、消雾和防霜等的目的[14]。人工影响天气是云物理学理论在实践中的重要实际应用,云物理学中云雾降水理论是人工影响天气作业的理论基础和科学指导。自1958年启动人工影响天气试验以来,我国依靠科技力量自主探索人工影响天气事业发展,让科学搬运“空中水库”的梦想照进现实,在抗旱减灾、生态文明建设和重大活动保障等领域发挥着重要作用[15]。消云减雨是保障重大活动开展的急先锋,人工消雨以改变雨的时空分布为手段,确保消雨地点的上空在一定的时间内不会降雨,最典型的例子当数2008年北京奥运会开幕式的天气保障作业。通过对30多年历史资料分析,奥运会当日降水概率约为47%,对于开幕式可能出现降雨的情况,北京市人工影响天气中心于当天在短时间内持续发射了1 104枚火箭弹,20多千米外的房山降雨量已达到25 mm,而国家体育场滴雨未下,确保了开幕式顺利进行,从而实现了奥运史上首次人工消雨[16]。除了用于农业抗旱,人工增雨还能改善生态环境,助力生态文明建设。目前,人工影响天气建设工程在天山、三江源和祁连山等主要河流或湖泊源头的水资源增加效益逐步凸显——青海三江源人工增雨工程实施5年增加了258亿m3降水,草山草滩得以恢复,黄河源头“千湖景观”再度显现——为生态治理作出了突出贡献[17]。

正是因为人工影响天气可通过改变云的微物理过程,提高云-降水的转化效率,达到合理开发云水资源和局部增雨的目的,可服务于我国农业生产和其他经济活动,显示出人工影响天气研究的强大活力和生命力。因此,本课程通过讲述人工影响天气作业在农业防灾减灾、生态保护修复和气象保障服务方面的贡献,让学生充分认识到做好人工影响天气工作的重大意义,鼓励学生将个人理想与国家需求紧密联系起来,以理论知识和专业技术服务人民,切实增强责任感、使命感和自豪感,奋力开创人工影响天气工作新局面,在发挥“人工影响天气工作”社会价值的同时实现自我价值。

(三) 以国家需求为己任开拓创新

2021年6月23日,我国首个成功研制的国家重大科技基础设施“地球系统数值模拟装置”——“寰”在北京怀柔科学城正式落成启用,其将服务于应对气候变化、生态环境建设、碳中和目标和防灾减灾(如天气预报)等国家重大需求,为国际气候与环境谈判提供有力科学支撑[18]。对此86岁的国家最高科技奖得主、中国科学院院士曾庆存非常激动,曾院士不仅是这套系统的发起人之一,在后续的更新、完善过程中,在身体条件允许的情况下,他都会积极参加课题组的研讨会,对该系统的全过程献言献策,为这套系统的研发付出无限的热情和心血。他说:“中国要成为世界科技强国,必须有原创性成果,必须有更多能耐得住寂寞、坐得住冷板凳的青年人投身科研事业。而我,一个气象科研领域的‘老战士’,愿意为真理、为人民、为国家、为党奉献一切。[19]”