功能材料通识课程教学改革探索与实践

作者: 于耀光 张小雨 崔清

摘 要:材料类通识课程是理工类及综合性高等学校通识课程体系中的重要组成,对材料类通识课程教学内容、教学方法和教学效果的探讨有助于提升该类课程的教学质量,是一项有意义的教学活动。该文以无处不在的功能材料通识课程的课程建设和教学改革为例,剖析传统功能材料通识课程课堂的教学特点和存在的问题,介绍无处不在的功能材料通识课程建设过程中注重思政内容的思想性引领,兼顾通识教学内容的系统性和趣味性,以成果和学习兴趣牵引学习内驱力的教学实践。

关键词:通识课程;功能材料;教学改革;课程思政;教学内容

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)11-0009-04

Abstract: The materials liberal education courses are important components of the liberal education system not only in science and engineering colleges and universities, but also in comprehensive colleges and universities. The discussion on the teaching content, teaching methods and teaching effectiveness of materials-based liberal education courses is helpful to improve the teaching quality of these courses. It is a meaningful teaching activity. Firstly, taking the curriculum construction and teaching reform of the ubiquitous functional materials liberal education course as an example, this paper analyzes the teaching characteristics and existing problems of the traditional functional materials liberal education courses. Secondly, this paper emphasizes that the construction process of the ubiquitous functional materials liberal education course should focus on the ideological guidance of the ideological and political content. Moreover, this paper argues that the materials-based liberal education course should take into account the systematicity and interestingness of the teaching content, and the teaching practice of internal driving force of learning should be drawn by the outcome and learning interest.

Keywords: liberal education courses; functional materials; teaching reform; ideological and political courses; content of courses

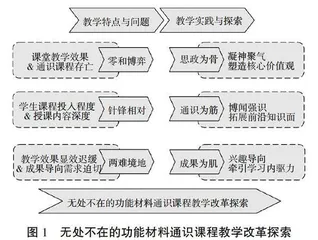

习近平新时代中国特色社会主义思想对人的全面发展作出生动诠释,习近平总书记在《之江新语》中阐述:“人,本质上就是文化的人,而不是‘物化’的人;是能动的、全面的人,而不是僵化的、‘单向度’的人。[1]”全面提升国民素质是践行习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分。2021年6月国务院印发的《全民科学素质行动规划纲要(2021—2035年)》指出,“科学素质是国民素质的重要组成部分,是社会文明进步的基础”,“深化科普供给侧改革,提高供给效能”。高校作为知识和技术创新的重要场所,既要培养拔尖型高水平人才,也要肩负起提升国民科学素质的重任。高校的通识教育强调学生“融会贯通”不同学科的知识,能够与不同文化、不同专业背景的人进行沟通合作,还着力培养学生“博闻强识”,对实际问题的关注、理解与洞察的能力[2]。中山大学通过“推金课,治水课”构建了完善的本科教学体系,在深圳校区努力培养基础扎实、技艺精湛的拔尖型新工科人才和医术高超的高水平医师。新工科和医科实践活动过程中必然面临处理人与自然的关系、人与他人的关系和人与自我的关系,因此加强通识课程建设成效是培养优秀新工科和医科人才的内禀要求[3]。无处不在的功能材料是在中山大学深圳校区开设的一门通识类公选课,课程面向中山大学在深圳校区培养的新工科及医科专业本科生,主要介绍金属功能材料、无机功能材料和有机功能材料的发展历程、制备表征方法及性能评价指标。本文以中山大学深圳校区无处不在的功能材料通识课程教学改革探索为例,对课堂教学中存在的问题、成因及解决对策进行探讨,为面向新工科和医科专业类本科生的通识类课程建设提供建设性的建议(图1)。

一 传统功能材料类通识课程课堂教学的特点和存在的问题

功能材料是通过科学研究和技术转化开发出的具有特定功能的物质材料,功能材料的发展推动了人类科技的不断进步。在工科和医科领域,新型功能材料的出现往往会催生新型的工程器械和医疗装备,能够对工程实施和诊疗方式产生变革性影响。但在传统的通识课程课堂教学组织方式下,存在着学生选课重“分数效能”、课堂学习参与度低及教学效果不明显等问题,具体体现在以下三个方面。

(一) 课堂教学效果与通识课程存亡的“零和博弈”

自2009年以来,中山大学一直推行通识教育核心课程计划,为保证教学质量,每学期所有通识课程(含过往已开设的课程)开课前学校将严格组织评审,评审不通过将不予开课。2010年学校颁布的《中山大学普通本科生修读公共选修课程(通识教育课程)暂行管理办法》要求全校文理工科全日制普通本科生须在本科阶段修满通识教学课程16学分[4]。自2021年起中山大学按照大类培养方案招收本科生,2021级大类方案中要求通识教学课程8学分(其中包含2分艺术类通识课)。在通识课程学分缩减的背景下,一方面,通识课程成绩在学生总成绩中的占比降低,部分学生将投入精力与所能获得的分数的比例(即“分数效能”)作为选课的主要考量;另一方面,教师开设通识课程存在选课人数的阈值(选课超过15人才能开课),教师需要吸引足够人数的学生选课才能保证通识课程顺利开课。在学校严格审核教学内容和学生选课重“分数效能”的双重影响下,部分通识课程出现课堂教学效果下降的现象,课堂教学效果与通识课程存亡的“零和博弈”现象由此产生[5]。虽然在学校强力推行“推金课,治水课”政策后上述现象已得到一定程度的缓解,但仍需通过有效的通识课程教学改革探索从根本上消除课堂教学效果与通识课程存亡的“零和博弈”。

(二) 学生课程投入程度与授课内容深度的“针锋相对”

功能材料涉及繁杂的物理、化学等学科的基础原理,理论知识和应用实践高度结合,不同专业背景的学生对功能材料原理知识点的理解能力和对功能材料性能应用的了解程度存在较大差异。如果理论内容涉及过多,学生会因为学习基础不同和前续课程差异对课程的投入程度下降,导致“教师在讲台卖力推公式,学生却低头沉浸玩手机”现象的出现。然而如果一味降低课程授课内容的深度,仅仅讲授各种功能材料在国土防卫、航空航天、国民经济及日常生活等领域中的应用实例,难免落入“教师讲案例,学生听故事”的初级课程建设层次,课程的授课内容无法达到一定深度,学生会因功能材料性能基础原理知识的缺失无法与所学专业知识产生共鸣,以致很难实现“融会贯通,博闻强识”的通识教育理念[6]。因此,如何通过有限的课堂教学时间让学生掌握不同种类功能材料与应用性能相关的基础原理,启迪不同专业背景学生基于所学专业知识和功能材料的性质进行创新性思维,并能在未来学术研究或工作实践过程中对功能材料进行创新性的应用,使课程建设朝着缓解直至最终消除学生课程投入程度与授课内容深度的“针锋相对”现象的方向发展,也是无处不在的功能材料通识课程在教学改革探索中思考的主要问题。

(三) 教学效果显效迟缓与成果导向需求迫切的“两难境地”

在专业课学习过程中,根据学科特点建立的课程体系具有知识连贯性,前续课程良好的教学效果能够在后续课程的学习过程中得到直接体现。以中山大学材料学院材料类本科生为例,材料科学基础课程成绩优异的学生在材料表征技术、科研训练及毕业设计等培养过程中的学业表现均高于同年级平均水平,这类学生也更容易通过大学生创新创业训练项目等活动产出科研成果,从而进入“成绩高→成果好→爱学习→成绩高”的正反馈循环。相比于专业课程,学生选修通识课程通常以“分数”为导向,教学效果在学生课程结束时的主要体现是高分,较难进入基于成果激励学习动力的前述正反馈循环过程。此外,以获得“高分”为目标的通识课程学习仅能增长一些“科普”知识,与传统意义上的全校选修课达到的教学效果并无二致[7]。因此,如何将功能材料通识课程的教学效果在基于成果导向的教学目标下有效呈现在对新工科及医科类本科生的培养成效上,是无处不在的功能材料通识课程建设过程中探索的主要方向。

二 无处不在的功能材料通识课程教学探索与实践

无处不在的功能材料通识课程通过介绍新材料的功能和性质架起物理、化学等学科基本原理与材料实际应用之间的桥梁,授课过程中一方面避免单纯讲授基本原理中晦涩枯燥的定理公式、推导过程“劝退”跨专业学生,另一方面通过让学生了解功能材料的前沿发展启迪创新性思维,丰富实践过程中基于先进功能材料进行技术创新的手段。在无处不在的功能材料通识课程内容建设和教学方法探索过程中,坚持“思政为骨,通识为筋,成果为肌”的课程建设思路,综合运用多种教学方法为学生塑造核心价值观、拓展前沿知识面和牵引学习内驱力,使新工科和医科类本科生能够在以成果导向教育(Outcome based education,OBE)理念指导下的培养过程中“明志向、强基础、结硕果”,课程建设和教学方法探索主要从以下几个方面展开。

(一) 思政为骨,凝神聚气,塑造社会主义核心价值观

笔者在探索无处不在的功能材料通识课程建设与教学改革过程中深切体会到,前述功能材料通识课程课堂教学过程中暴露的三方面问题的根源都是思想问题。教师需要在满足功能材料通识课程知识广度和启发性的基础上,帮助学生树立更为远大的学习目标,摆脱修读通识课程单纯追求高分数的误区。强化授课过程中的思政元素,联系材料领域实际应用问题激发学生的学习动力无疑是实现上述目标的有效途径。中山大学十分重视学生思政教育,以2021级计算机大类招收的990名本科生为例,学生大一学年集中培养期间需要修读习近平新时代中国特色社会主义思想概论等合计9学分的思政课程,学生完成思政系列课程学习后会系统性地掌握新时期社会发展方向、国家建设目标等方面的内容。无处不在的功能材料通识课程的思政内容在中山大学前续思政课程授课内容的基础上,避免生搬硬套学生已经系统学习过的思政理论,而是根据当前信息传播特点和学生学习兴趣,紧密融合“卡脖子”材料-热点时事-思政元素,建立思政案例库,在学生逐渐明确学习目标的过程中“凝神聚气”,鼓励学生投身国家建设需要的行业,在建设国家过程中达到自我实现的人格需求。目前,无处不在的功能材料通识课程已经实现在每次授课环节(2学时)中引入课程思政内容。