油气地质学线上线下混合式教学探索与实践

作者: 常象春 张涛 张鹏飞

摘 要:基于线上线下混合教学理念,论述当前油气地质学课程建设面临的问题,介绍线下教材与线上教学资源的优选使用,探索与实践优化线上线下教学设计、升级线下教学方式、多元化线上资源利用融合和多维度教学考核等对教学组织设计等教学改革,取得具有一定推广价值的教学效果。

关键词:慕课;混合式教学;师生互动;油气地质学;课程建设

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)11-0035-04

Abstract: Based on the concept of online and offline hybrid teaching, this paper discussed the challenge sencountered during the teaching course of Petroleum Geology, introduced the optimization of online and offline teaching resources, explored and practiced the teaching reforming design, including the optimization of online and offline teaching design, improvement of online and offline teaching methods, combination of multiple online resources, examination of multi-dimension. The exploration and practice have obtained teaching effects with certain popularization value.

Keywords: MOOC; hybrid teaching; interaction between teacher and student; Petroleum Geology; curriculum construction

在大学的传统教学中,普遍采用的是教师课堂传授知识、学生课后练习作业的“灌输式”教学,教学过程中容易形成学生积极性不高、互动性不强,教师授课容易变为读PPT、对知识的扩展受制于教学经验,严重影响了学生综合分析问题能力和创新思维能力的培养,人才培养质量没有保障[1]。随着信息技术的飞速进步和经济社会发展对创新人才的迫切需求,线上辅助、“互联网+”、混合式教学模式得到了广泛应用与发展[2]。特别是疫情期间“停课不停教、停课不停学”的要求下,线上教学得到了空前的推广应用。但线上教学也存在着因师生不直接见面,缺乏对学生听课过程的有效监督,线上教学氛围不足,教学效果难以保证等问题。《教育部关于一流本科课程建设的实施意见》(教高〔2019〕8号)文件提出建设线上一流课程、线下一流课程、线上线下混合式一流课程、虚拟仿真实验教学一流课程和社会实践一流课程的“双万”课程计划。这正是贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神、落实新时代全国高等学校本科教育工作会议要求、把教育教学改革成果落实到课程建设上的具体体现。其中线上线下混合式课程指的是基于慕课、专属在线课程(SPOC)或其他在线课程,运用适当的数字化教学工具,结合本校实际对校内课程进行改造,安排20%~50%的教学时间实施学生线上自主学习,与线下面授有机结合开展翻转课堂、混合式教学,打造在线课程与本校课堂教学相融合的混合式“金课”。

特别是后疫情时代,线上线下混合式教学规模进一步扩大,增强了师生、生生之间的互动与交流,有利于师生在交流沟通中共同进步,更好地实现教学相长、因材施教[3]。如何面对这一全新的教学模式,充分发挥师生互动交流由被动到主动、教学内容由抽象到形象、高校间占有教学资源的平衡化、教学过程由教师为主到师生共同为主角等有益转变,形成线上线下优势互补式混合教学,调动师生积极性、主动性,全面提升人才培育质量,意义重大。本文以山东科技大学油气地质学课程为例,探索并实践了线上线下混合式教学,取得了明显成效。

一 课程建设基础及要解决的问题

油气地质学课程(也有叫石油地质学、石油天然气地质学)是地矿油高校地质类专业,如资源勘查工程、勘查技术与工程、地质学等的重要专业课程,山东科技大学自1999级起,在原地质工程专业的学位课煤田油气地质学中设置了该部分内容,从2003级起,油气地质学独立设为地质工程专业学位课程。此后,2005年起原地质工程专业调整为资源勘查工程专业,该课程成为独立的学位课程。同时在勘查技术与工程专业和地球物理专业设置了相应的专业选修课(课程名称为能源地质学)。该课程的开设为拓宽学生的学术视野和就业、深造范围提供了强有力地支撑。

油气地质学作为一门专业核心课程,前人在知识构建、教学内容优化、实践与研究性教学方面取得了丰富的成果[2,4]。但传统课堂教学模式也面临着教学课时压缩、学生学习被动、知识抽象难记等问题。如何抓住当前线上线下相结合的教学改革契机,创新教学组织模式,契合工科专业认证提出的OBE目标,提升人才培养质量,是课程建设和教学改革急需探讨的问题,具体包括以下几个问题。①如何创新教学形式,探索线上线下结合方式,解决混合式教学“1+1>2”的显著效果问题。②如何丰富教学环节,发挥多元化资源的优势,解决学生课堂参与度低的问题。③如何优化教学资料来源,解决课程内容更新滞后的问题。④如何改革考核方式,多环节考核,强化应用和实践,解决学生“会考不会用”的问题。⑤如何贯彻OBE理念,探索产出导向教学,改变“教师主导、全堂灌输”的教学模式。

二 教学资源的选用

(一) 教材与参考书选用

目前在高校广泛使用的是两个系列的教材,一是继承了原石油部高校的教材理念(生→储→盖→圈→运→保),从最初由张厚福和张万选主编、石油工业出版社出版的《石油地质学》,到目前发展为中国石油大学(北京)柳广弟主编、由石油工业出版社出版的国家规划教材《石油地质学》,该教材为“九五”“十五”“十一五”“十二五”及“十三五”国级规划教材(自“十一五”起,知识结构也改为储→盖→圈→生→运→保),使用率高、使用面广。另一个系列继承了原地矿部高校的教材理念(储→盖→圈→生→运→保),从最初潘钟祥主编、地质出版社出版的《石油地质学》教材,目前发展为中国地质大学(北京)陈昭年主编并由地质出版社出版的《石油与天然气地质学》,以及中国地质大学(武汉)何生等主编并由中国地质大学出版社出版的《石油及天然气地质学》。此外还有中国石油大学(华东)蒋有录等主编的《石油天然气地质与勘探》、成都理工大学徐国盛等主编的《石油与天然气地质学》、中国海洋大学张金亮等主编的《石油地质学》等。课堂教学的教材选用,本着经典、影响大、更新快的原则,以国家级规划教材为首选,其他教材作为重要教学参考。

(二) 线上资源优选

线上教学资源采取“一线多点”的选用原则,“一线”是以中国大学MOOC(慕课)国家精品课程在线学习平台提供的一门国家级精品资源共享课为线上资源主线,贯穿课程线上教学的全过程;“多点”是结合翻转课堂及学生课前预习过程中,使用教育部主导建设的多个国家级精品课程网上公开教学资源,作为学生自学及个别知识点补充教学,这些教学资源都是面向公众公开的。

本课程“一线”资源选用的是来自中国大学慕课网、西北大学王震亮主讲的石油与天然气地质学(https://www.icourse163.org/course/NWU-1206666802,以下简称资源A)。该线上课程使用的教材是中国石油大学(北京)柳广弟等主编的国家级规划教材《石油地质学》及西北大学王震亮主编的《石油与天然气地质学》多媒体电子教材。本校油气地质学课程与选用的线上资源教材相同,教学目标一致,课程内容体系基本吻合,而且已经取得了使用授权。

对于“多点”资源的使用,主要是配合翻转课堂和课前预习,同时少量应用于具体知识点的课堂教学补充。涉及到的教学资源如下:资源B,柳广弟等主讲,国家级在线开放课程石油地质学,(http://www.icourses.cn/sCourse/course_6100.html);资源C,山红红等主讲,国家精品视频公开课走近石油,网易公开课(http://open.163.com/newview/movie/courseintro?newurl=M8E4OD5M0);资源D,张卫东等主讲,国家精品课石油工业概论,中国大学慕课(https://www.icourse163.org/course/UPC-1001953009);资源E,张立强等主讲,山东省精品课油气田开发地质学,中国大学慕课(https://www.icourse163.org/course/UPC-1206458814)。

三 线上线下混合式教学设计

(一) 优化线上线下教学安排

线上线下混合式教学设计是影响和决定教学效果的重要环节,作为教学主体的老师,必须根据课程的内容特点、共享或自建的线上资源情况、学生的知识背景等进行合理有效统筹安排。在以学生为中心的理念下,重点考量课前、课中、课后三个教学阶段的特点分类安排相关方案,将线上学习不受时间空间限制且学习时间可自由安排、实现“学习→讨论→反馈→再学习”的教学流程、顺式带网络热点入专业知识等优势融入教学全过程[3]。

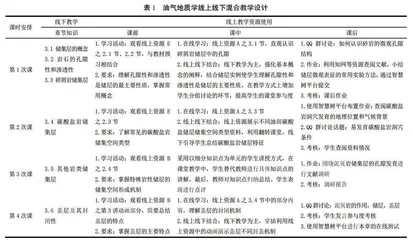

作为资源勘查工程专业的学位课,本校油气地质学的计划课时为40学时,以油气地质的核心要素“生、储、盖、圈、运、保”为主体知识。根据章节教学内容的特点选择教学组织方式。总体上讲,翻转课堂、基于线上资源的课前预习等是主要的教学方式,文献调研报告根据章来穿插安排。在线测试在每一章结束后依托线上平台实施。同时,在课下(课前和课后)通过QQ群交流对学生的预习、复习等进行引导和答疑。教学分为线下讲授20次,共分为绪论、第一章天然天然气油田水的成分与性质、第二章石油天然气的生成、第三章油气储层与盖层、第四章圈闭与油气藏、第五章石油天然气运移、第六章油气聚集与油气藏形成、第七章含油气盆地与油气聚集单元和第八章油气分布与主控因素。

(二) 升级线下教学方式

1 抽象枯燥的知识生动形象讲

地质类专业的一大特殊性,在于其研究对象及形成演化过程是以百万年为单位,动辄几百万、几千万,甚至上亿年,而且目标物往往都是地下深处难以直接看得见摸得着,因而相关知识的传授会相对抽象难以理解,基本原理与基本方法听起来似乎理论性过强而显枯燥。用生活中常见的事物现象来比喻、来参照会大大提升理解能力。如圈闭的概念指的是能够阻止油气溢散,提供油气聚气的一个场所,涵盖储层、盖层、遮挡物三个要素。形象所指如上课的教室就如同一个圈闭,听课座位类似储层要素,是用来储集油气(落座上课学生)的;屋顶类似盖层要素,阻止油气向上溢散的(玩笑说没有屋顶,学生可以翻墙课);门锁类似于遮挡物要素,约束油气继续运移的(约束学生进进出出)。还可以顺便就这一概念进行延伸,让学生思考圈闭这个概念中有没有油气的要求?正如没有学生上课的教室能不能称为教室?很形象很通俗地把圈闭的概念及要素说清楚。

2 被动灌输的知识互动学

线下教学更多的是老师在讲,学生在听在记,多媒体教学的应用让多数学生连笔记都不愿记,直接问老师拷走PPT课件,极大影响教学效果,因而激发学生互动思考,由被动变主动性非常关键。如指示油气运移的含氮化合物参数有何依据如何使用。先让学生回忆高中化学讲过有机化合物都是立体结构,并非黑板上简单书写成平面式结构,甲烷就是正四面体结构。在调动大家回忆思考后讲到,有些化合物虽然具有相同分子量、相同分子式,但可能存在多种空间构型的同分异构体,形象如人体,四肢代表了不同官能团,四肢的不同摆放会产生不同的空间位阻效应。让学生思考一下,下课后,什么样的四肢形态更容易从人流拥挤的楼道走下去?而什么样的形态几乎不容易往前走?思考后大家都能想到当然是双手下垂(屏蔽式)要比张开双臂(裸露式)更易前行,正好对应于含氮化合物的异构体空间效应,这样很容易理解在运移的前行方向上含氮化合物的分布模式,定性与定量评价指标轻松掌握。