多维度打造新文科人才培养模式探索

作者: 陈琳 张希雅 樊莎莎

摘 要:随着高等教育体系的不断改革,传统文科改革的压力不仅来自其内部迫切求变的内生动力,还来自外部环境的巨大压力,出于对传统文科建设与人才培养模式的反思,新文科应运而生。该文通过对文科学生及用人单位的问卷调查,分析新文科建设实施现状及其存在的问题。在此基础上,重新定义文科学生的培养目标与定位。从构建新文科人才多维度培养的多层级理论教学体系、搭建新文科人才多维度培养的递进式应用实践平台和建设新文科人才多维度培养的校企联合教师队伍三个方面探讨新文科人才培养模式,为进一步推动新文科建设提供参考。

关键词:新文科;人才培养模式;理论教学体系;应用实践平台;师资队伍

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)11-0030-05

Abstract: With the continuous reform of the higher education system, the reform pressure of the traditional liberal arts not only comes from the internal motivation to seek for change urgently, but also from the great pressure of the external environment. The new liberal arts emerge as the times require due to the reflection on the construction of the traditional liberal arts and the mode of talent cultivation. Based on the questionnaire survey of liberal arts students and employers, this paper analyzes the implementation status and existing problems of the construction of new liberal arts. Based on this, we redefine the training objectives and positioning of liberal arts students. To explore the training mode of new liberal arts talents, we construct the multi-level theoretical teaching system, build the progressive application and practice platform, and build the school-enterprise joint teacher team, it provides a reference for further promoting the construction of new liberal arts.

Keywords: new liberal arts; talent training mode; theoretical teaching system; application and practice platform; teaching staff

2019年4月29日,“六卓越一拔尖”计划2.0启动大会指出新文科建设是全面深化高等教育教学改革的重大举措。2022年,由教育部、财政部、国家发展改革委发布的《关于深入推进世界一流大学和一流学科建设的若干意见》同样表明要对现有学科体系进行调整升级,打破学科专业壁垒,推进新文科建设,积极回应社会对高层次人才需求。

一 新文科建设发展进程

随着产业组织形态的变化,我们已经进入了信息化时代。在这个时代,分科治学的方式显然已经不能完全适应时代的需求,信息化的普及,使得教育教学更加强调学科融合,而“新文科”的理念正好符合这样的时代需求。斯宾塞在1861年出版的《教育论》中提出了“什么知识最有价值?”的疑问,意味着传统文科已经无法满足新型资本主义社会发展的需要。1926年,美国出现了“跨学科”一词,起初并不引人注意,但随着学术研究的综合化不断加强,“跨学科”的概念便越来越受到学术界的重视。1970年在法国召开了首届跨学科问题国际学术研讨会,1976年,第一份国际跨学科学术杂志《跨学科科学评论》(Interdisciplinary Science Reviews)问世。尽管“跨学科”的概念逐渐被关注,但是在1970年以后,知识生产方式的转型使得自然科学和人文学科之间的地位日渐悬殊,人文学科日渐式微的状况使得其面临着学科发展危机。

从1970年开始,随着电子信息技术的日渐繁荣,以高科技为特征的知识社会正在逐步形成。一方面,在国家产业竞争中,高等教育扮演着必不可少的角色;另一方面,高等教育在经济合作与发展组织的产业分类中被明确界定为知识密集型服务业。这样的情形,在由利奥塔编著的《后现代状况》中已经被提及:既然达到最好的操作效果是人们梦寐以求的目标,这一目标也就理所当然地变成高等教育对整个社会的最大贡献,伴随高等教育的创造性功能,也创造出维持社会体系所必须的“技术”[1]。直到2017年10月,基于新科技和新产业带来的招生和就业危机,美国希拉姆学院明确提出了“新文科”的教学理念。自2018年10月开始,其对文科专业的培养方案进行重新修订,对29个专业进行重组,将新技术融入到哲学、文学、语言等文科类的课程当中,使学生能够进行综合性的学习。美国希拉姆学院提出的“新文科”的概念,主要是专业重组,即不同专业的学生打破专业课程界限进行综合性的跨学科学习。自美国希拉姆学院提出 “新文科”的教学理念之后,“新文科”的概念正式进入全球人民的视野。

随着高等教育体系的不断改革,传统文科改革面临着来自其内部迫切求变的内生动力和外部环境的巨大压力,出于对传统文科建设与人才培养模式的反思,新文科应运而生,其本质是要求学生具备理科的科学分析思维,并运用新技术对人文社科类问题进行再发现、再解析,真正实现多学科交融,是促进时代发展的创新之举。

新文科要求学生掌握编程、新媒体技术、数据挖掘与分析技术及GIS建模等方法。新文科的定位,不是组织形式的变化,而是教育内容的变革,旨在培养超越现有专业局限与学科局限,专业素养高、学术能力精、综合实力强且有创造视野的新人才。随着科学技术的发展,单一型人才已经无法满足当前社会的需要,新文科建设有利于培养具有文理交叉视野的复合型人才,在文理交汇后,又更加重视和凸显“文”的特质,使学生能够突破专业疆界,形成创新性思维和创造意识,增强文科学生的竞争力和持续发展能力。

我国的新文科建设可以作为一项系统工程,是在新工科等一系列学科变革的思路下应运而生的。在2018年8月,我国正式提出了“新文科”的理念。随后,该理念在我国的高等教育体系中迅速蔓延,促使许多学者进行了这方面的研究,其研究不仅包括理论层面的探讨,也包含了在新文科背景下对于人才培养体系的改革研究。宁琦[2]梳理了国家与社会对新文科在人才培养方面的需求,探讨了新文科建设的核心任务,为新文科建设寻找依据与路径;王学典[3]对什么是新文科进行了解答,他认为新文科强调学科融合,而且新文科建设的重心是将重学科轻问题的价值追求转变为重问题轻学科;王永[4]认为新文科建设应该明确新文科与新科技的关系、经典的现实意义与更新原则,也要对经典之学进行反思和超越,更应该注重对“表达”的训练,树立“大表达观”;刘曙光[5]认为新文科的发展,是传统文科的与时俱进、自我转型、自我变革,其主要转变在于两点:思维方式的转换和学术创新的发展。基于新文科的理念,范晓男等[6]提出了经济管理人才的培养体系;苏欣[7]重新研究了会计理论课程定位并提出设计思路;晏鸿萃[8]探讨了金融学教学改革面临的困难,并提出了金融学创新教学改革方案;周星和任晟姝[9]阐述了戏剧影视学科人才培养的要求与策略;庚钟银[10]认为戏剧影视学科具有综合性的特征,应该构建复合型课程群;张燕[11]也认为戏剧影视学科应该强化学科交叉,并提升师资力量与课程品质。邱汉琴和陈东芝[12]以旅游类专业本科教育为例,探索新文科人才培养目标、计划、平台、模式和体系;赵新利[13]梳理了中国传媒大学广告学院面对新文科所作出的一系列尝试,希望能够为其他高校的新文科建设提供参考;李慧[14]研究了英语专业学生通识素养的提升路径,希望能够为我国在新文科背景下的英语专业学生的人才培养提供参考与帮助。

二 目前新文科人才培养实践中存在的问题

为了解文科学生对其专业培养方案的意见和建议,以更好地探索新文科人才培养模式,我们以西北工业大学文科学生为对象,发放问卷500份,回收296份,其中有效问卷为271份。本次问卷调查的对象所在年级涉及大一(41.7%)、大二(11.44%)、大三(12.18%)、大四(13.28%)和研究生(21.4%)。在被调查对象中,女生占比61.25%,男生占比38.75%,符合目前文科专业女生普遍较多的现状,调查专业涉及管理(53.51%)、经济(18.45%)、法学(9.59%)、哲学(16.97%)和文学(1.48%)五大类。

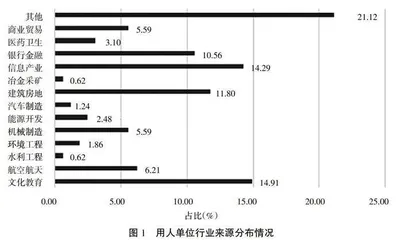

对于学生的培养,究其根本,是为了在其踏入社会后能够满足社会发展需求,为社会作出自己的贡献。新文科人才培养模式的兴起,很大程度上也是为了培养出更加符合用人单位需求的文科人才。我们对用人单位进行了问卷调查,便于掌握其对文科毕业生的要求与期望,发放问卷220份,回收173份,其中有效问卷为161份。本次问卷发放的用人单位类型包括政府机关(4.97%)、事业单位(14.91%)、国有企业(27.33%)、外资企业(9.32%)、民营企业(37.27%)及其他(6.21%)。涉及行业广泛,其中,来自信息产业、文化教育业、建筑房地产行业和银行金融业的较多,具体行业分布情况如图1所示。

通过对问卷调查结果进行分析,本文发现目前关于新文科人才培养实践中存在的问题主要有以下三点。

(一) 课程体系不符合新文科人才培养理念

从用人单位的反馈来看,其认为文科学生学习理工科类课程是十分重要的,这个比例达到了52.8%,并且高达90.06%的用人单位认为文科学生需要学习计算机类课程。除计算机类课程外,有不少用人单位认为数学类、电子类、物理化学类、机械类及电气类课程也是文科学生需要学习的。对用人单位的调查,我们发现其更看重文科学生所具备的严密的逻辑思维能力。

从学生对文科培养方案的反馈意见来看,仅有14.02%的学生意识到现有课程设置很好地体现了新文科的发展理念。从培养理念来看,有高达72.69%的学生认为跨学科思维能力是非常重要的,表明在当今发展背景下,学生已经充分认识到新文科培养理念的重要性,这一意识正是社会发展过程所需。然而在具体实践过程中却有17.71%的学生对于学习理工科类课程具有较大的抵触情绪,造成了思想上的重视与现实实践意愿的脱节,为新文科的具体实施带来了困难。在新文科实施过程中,开设相关理工科前沿类课程是实施新文科发展理念的重要途径之一,然而仅有15.13%的学生表示开设了相关培养类课程。由此可见,目前相关理工科课程的开设仍相对较为缺乏。前沿系列讲座是学生了解相关专业最新情况的重要途径之一,然而调查结果显示,本科生参与理工科类讲座占比仅为40%,并且理工科类讲座的占比也相对较低。

(二) 实践平台不能满足新文科人才发展需求

从用人单位的反馈来看,有超95%的用人单位反映,在本科阶段开设实践类课程是非常有必要的,对学校开设实践类课程表现出了强烈的渴望。对于文科类专业学生,用人单位希望其不仅可以具备过硬的专业素养,还希望其能够拥有良好的大数据分析能力,有利于挖掘数据背后的信息。现有文科类学生编程基础相对薄弱是文科类毕业生在就业过程中表现出的突出问题。根据问卷中对毕业生的调查结果发现,毕业生在工作单位中主要表现出问题是所学知识与工作实际相脱节,以及团队沟通能力较为薄弱。