国内外环境工程专业人才培养模式对比及未来专业建设思考

作者: 陈川 张若晨 吴忆宁 南军 任南琪

摘 要:环境科技人才是我国生态文明建设的重要支撑,新时代对人才培养模式提出更高要求。该文对比和归纳国内外环境工程专业人才培养模式的特点,剖析国外环保产业的发展规律,基于我国环保产业的发展趋势和人才需求,提出多学科交叉背景下专业型与综合型两种不同的人才培养模式。立足于“建设中国特色、世界一流的本科教育”发展目标,该文提出“五维一体”的环境工程专业建设思路,并思考建设过程中需要执行和改革的一些举措。

关键词:环境工程专业;环保产业需求;人才培养模式;专业建设规划;国内外

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)11-0025-05

Abstract: Environmental Science and technology talent is an important support for the construction of ecological civilization in China, and the new era puts forward higher requirements for talent training mode. This paper compares and summarizes the characteristics of talent training mode of environmental engineering at home and abroad, analyzes the development law of foreign environmental protection industry, and based on the development trend and talent demand of China's environmental protection industry, puts forward two different talent training modes of professional type and comprehensive type under the background of interdisciplinary. Based on the development goal of "building a world-class undergraduate education with Chinese characteristics", this paper puts forward the idea of "five dimensions in one" environmental engineering specialty construction, and considers some measures that need to be implemented and reformed in the construction process.

Keywords: environmental engineering specialty; environmental protection industry demand; talent training mode; speciaty construction planling; at home and abroad

我国的环境工程专业发展是实施节约资源和保护环境基本国策的基础工程,随着环境保护事业的开展而起步。环境工程教育始于1973年8月召开的第一次环境保护会议,会议通过了《关于保护和改善环境的若干规定》,提出“大力发展环境保护的科学研究和宣传教育”。而后,1977年清华大学在原有给水排水专业的基础上成立了我国第一个环境工程专业,标志着环境工程专业正式成立。环境工程专业属于工学门类中的环境与安全类,主要研究如何合理保护和利用自然资源,利用科学理论与技术解决日益严重的环境污染问题以改善环境质量,并促进环境保护与社会发展。此外,环境工程也包括了环境系统工程、环境影响评价、环境工程经济和环境监测技术等多个方面,其区别于其他学科的基本特点就在于学科交叉的综合特性。

2005年以来,环境工程学科与专业建设趋于完善和成熟,环境工程专业的人才培养进入了稳定增长阶段。在国内高等教育体系中,环境工程专业的产生形式主要有以下三种:①以清华大学、哈尔滨工业大学和同济大学为代表,由传统的市政工程(给水排水)专业发展而来;②以南京大学和浙江大学为代表,由传统的化学或化工类专业发展而来;③由其他地质、矿业、石油、冶金、海洋和农业等专门院校的相关专业发展而来。由传统的市政工程(给水排水)专业发展而来的环境工程是主流,占比超过80%。现今,国内设置环境工程专业的院校已经超过了400所,每年招生人数超过了3万余人。本科专业点在全国以平均16.4%的年递增速度迅速扩增。

目前,环境工程专业教育形成了人才错位培养模式[1],主要分为3类:一是实力雄厚的研究型大学,如清华大学、哈尔滨工业大学和同济大学等,侧重环境领域的科学发明与创造、尖端人才的培养;二是具有硕士点、博士点的教学研究型大学,侧重高级人才的培养及科研成果的转化。三是一般本科院校,既没有硕士点,也没有博士点或仅有硕士点,这类院校则必须面对实际,侧重点定位在应用型人才的培养上,以促进大众化教育。环境工程专业本科毕业生的就业主要集中在地市属事业单位、国有中小企业以及民营企业,在政府环保部门、省部属事业单位及国有大中型企业的就业量相对较少[2]。在国内大力发展各项环保事业的前提下,环境工程专业服务于社会的方方面面。在国家政策和战略层面,特别是为了响应习近平总书记所提出的“绿水青山就是金山银山”“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”“共抓大保护,不搞大开发”等治国理念,环境工程专业的发展为其提供了基础资料和科学依据。

一 国内外环境工程专业人才培养模式的特点分析

(一) 国际环境工程专业人才培养模式的现状与趋势

国外环境工程教育起步较早,发达国家的环境保护需求已从末端治理转向涵盖污染预防,管理和全过程控制的多个方面。各个国家形成了各具特色的办学风格,但总体上大致可分为“专才”型和“通才”型两大类教育培养模式。专才型的培养更注重专业技能的训练,培养目标是成为文凭工程师(Diploma of Engineer)。通才型的培养模式,则更重视培养环境保护和管理人才,开发学生的综合职业素质。从学科布置的角度看又分为纯理工学科和文理交叉学科两种类型,课程的设置紧跟时代发展,用污染预防和清洁生产等课程代替原来的污染控制课程,从培养污染控制和治理方面的人才转向培养自然资源保护管理人才。但无论是培养工程人才还是技术人才,均注重实践,与社会需求相结合,培养过程采用校企合作的模式。

美国的环境工程教育是通才型教育模式的代表[3]。以斯坦福大学为例,其环境工程原本划归于土木工程专业,开设有关水环境生态安全与保护、大气污染控制和固废处理处置等方向的课程。2015年6月,学校终止了对环境工程学位的ABET认证,并组建了新的环境系统工程专业,细分为沿海环境、淡水环境和城市环境三个方向[4]。从培养目标可以看出,环境系统工程更强调“系统”二字,通过环境可持续设计、策略和实践教学体系与城市建筑物供水、沿海地区的自然和建筑系统及基础设施建设有效融合,旨在培养土木和环境工程师对21世纪自然和建筑环境所带来新的复杂挑战的应对和适应能力。从课程设置和学分配比上来看,环境系统工程相比于土木工程增加了基础工具技能课,且课程体系涵盖人文、艺术等通识课程,技术类课程的学分比例增加,“通识性”增强。在培养方案上,环境系统工程的学生在大一和大二阶段需完成工学院认可的五部分课程,同时接触专业引导课程培养专业方向兴趣。在大二和大三阶段主要完成工程基础课及基础工具技能课,进行沿海区域、淡水区域、城市环境三个专业方向的初选。大三和大四阶段则进行专业深度课程的学习,完成专业及研究方向的选择。大四进行所选专业顶点课程的学习,对所学知识进行整体梳理和应用。因此,学生有两年的时间依据自身兴趣特长进行专业方向的选择。此外,斯坦福的工学院还开设IDMEN专业,即“individually designed major in engineering”,这种自主设计的工程专业更能体现以兴趣为导向的培养模式。

欧洲和亚洲其他国家在环境工程人才的教育培养上也各具特色。比如德国对环境工程专业教育重视度较高,教育设置存在两种形式:一是独立设置环境工程专业,二是以传统的工程学科为基础确立教学计划或将环境工程作为传统工程专业的一个专业方向。通过采用“硬件”和“软件”结合的教学方式,重视软硬结合、文理渗透;并基于全球环境问题对学生进行“宽口径”培养,大大提高了环境工程本科生就业率。日本的环境类专业广泛分布在理、理工、工、农、医、社会、文、艺术和水产等各类学科方向,其环境人才的培养具有重实践、关注人文的特色。例如东京大学、名古屋大学等的环境工程专业均划归于工学部的社会环境学科,人文、社会类在环境学科专业中占比近三分之一,设置有人类环境科学、文化地域环境学、社会环境设计学、环境伦理学、国际经营环境学和资源环境政策学等人文社会科学类课程,重视对学生可持续发展思想观构建、地球大生态环境保护情怀的培养。总之,国外的市场需求决定了其人才培养模式,按照需求调整人才培养策略的方法值得借鉴。

(二) 国内环境工程专业人才培养模式的现状与趋势

国内环境工程专业教育近些年迅速发展,各个高校的培养模式也不尽相同。清华大学的环境工程专业采用学科群培养模式, 大一进入环境、材料和化学类学科群学习,大二进入环境学科大类学习,学生所修的专业课程至少覆盖所开设的水污染控制理论与技术、大气污染控制理论与技术、固体废弃物污染控制与资源化、环境规划与管理和市政工程等课程体系中两个以上的专业学科方向。北京大学、南京大学、复旦大学、哈尔滨工业大学和北京师范大学等高校均采取“1+1+2”三阶段的培养模式,且采取模块化方向培养。大一按照学科群方向加强基础,大二按照环境科学与工程的一级学科培养淡化专业,大三大四因材施教、分流培养,侧重选修环境工程、环境科学和环境管理等方向的模块化课程体系。此外,哈尔滨工业大学在课程体系的建设方面,设置了专业基础课、专业核心课和专业限选课三大类课程内容,其中专业限选课依据研究方向又细分为六个特色课程模块,设立从工程问题分析到学术研究能力的“12层次”人才培养目标[5];在教学质量保障体系建设、师资队伍建设、学生创新能力的培养上形成了采取学科群与模块化培养相结合的培养方案和教学体系。南京大学的培养模式为“三三制”,包括通识通修、学科专业和开放选修“三大课程模块”及专业准入的大类培养阶段、专业分流、专业准出的 “三阶段”培养路径。从环境工程专业人才培养质量方面来看,近年来,我国环境工程专业人才不断增多,专业人才也趋于青年化和高学历。本科生的毕业去向和从事行业与毕业院校关联甚大。清华、北大等高校毕业生85%选择继续深造,而地方院校中90%的毕业生直接就业,主要集中在设计、施工、环境评价和环境监测等领域[6]。

习近平总书记在2018年的全国教育大会上强调了教育的根本任务和人才培养的重要性。我国环境污染现状仍较严重,环境行业和产业亟待发展,在环境工程人才的培养上,仍存在专业教育课程体系与社会市场需求的矛盾,以及学科交叉体系不完善、培养模式单一、科技创新能力培养不足、国际化交流尚需加强和人文艺术领导力等通识教育资源匮乏、大国责任和爱国主义情怀培养缺乏等问题。如何改革培养模式,培养对接于环境产业发展的高素质综合人才,是对环境工程教育的重大挑战。

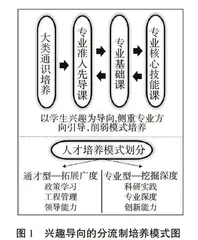

二 基于国家发展和环保产业需求的人才培养模式探索