从独白到多元对话:通识课教学模式的新探索

作者: 童梅 杨建科 齐格

摘 要:我国当前以独白模式为主导的通识教育导致其缺乏三通即知识独白导致其缺智通,学科独白导致其缺融通,教师独白导致其缺沟通。该文提出,构建三位一体的多元对话模式来解决通识课缺乏三通的问题。即以案例为载体,实现知识与现实的对话,解决缺智通问题;以知识为整体,促进学科与学科的对话,解决缺融通问题;以学生为主体,激发师生对话和生生对话,解决缺沟通问题。三位一体的多元对话模式对在实践中取得较好的成效,具有广泛的推广价值。

关键词:通识教育;独白;多元对话;教学模式;三位一体

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)11-0061-05

Abstract: In monologue mode at present general education as the leading factor which lead to the lack of three links, the knowledge monologue lead to the lack of wise, discipline monologue lead to the lack of convergence, teachers monologue lead to the lack of communication. This paper puts forward that the trinity of the multiple dialogue mode is constructed to solve the problem of general education according to the case as the carrier, the realization of knowledge with the real dialogue; with knowledge for the whole. The study promotes the discipline and discipline of the dialogue, takes the student as the main body, stimulates dialogue and propagates the dialogue between teachers and students. Trinity mode of multiple dialogue have achieved good results in practice and has wide popularization value.

Keywords: general education; monologue; multiple dialogue; teaching mode; trinity

21世纪高等教育所培养的人才,不仅要有扎实的专业知识,而且应具备健全的人格和正确的价值观、拥有人文情怀和科学精神,富有家国情怀和社会责任感。通识教育是一种跨学科整合的教育,其在完善人的精神结构,实现人的全面发展,培养融会贯通、博雅高尚、和谐健全的复合型人才方面发挥着举足轻重的作用。2016年,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确指出,大学要建立“通识教育和专业教育相结合的培养制度”,以提升高校创新人才培养能力。近年来,我国各高校逐渐认识到通识教育的重要性,纷纷进行通识课程改革,使通识教育有了长足的发展。但是,另一方面也应该看到,目前的通识教育在实践中还存在诸多问题。例如,学者就通识课教学现状进行的多项调查显示“高校通识课程质量的学生满意度较低”[1]“通识课程在所有课程体系中的评教得分排名靠后”[2]“即使在一流高校也只有32%的学生对通识课程教学表示满意”[3]。那么我国当前通识教育存在的问题及其原因是什么?解决这些问题的方案是什么?方案如何具体实施?以上就是本文要回答的问题。

一 我国当前通识教育存在的问题及原因分析

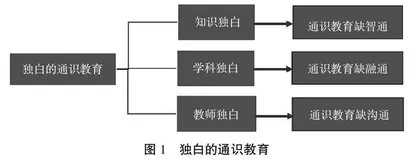

哈佛大学通识教育委员会(Harvard University Committeeon General Education)发布的《自由社会中的通识教育》一文明确指出:通识教育是“在高等教育阶段面向全体学生实施的综合素质教育,是一种非专业性、非工具性的基础教育”[4]。通识教育的目标是通过广泛的、非专业的基本知识、技能和态度的教育,培养对不同的学科有所认识,能将不同的知识融会贯通,具有独立思考并具有创新意识、责任感和使命感,具备社会交往和沟通对话能力的个体。对照通识教育的培养目标,如图1所示,由于我国当前通识教育是以独白模式为主,导致其存在以下3方面问题。

(一) 知识独白导致通识教育“缺智通”

“智通”一词最早见于《吕氏春秋·审分》:“夫说以智通,而实以过悗。”在《大唐三藏圣教序》一文中再次出现“智通”一词:“松风水月,未足比其清华;仙露明珠,讵能方其朗润。故以智通无累,神测未形”。“智通”的涵义是明智通达,智慧无碍,即有智识、有智慧、有远见、通达事理。

如果说专业教育旨在培养学生掌握某一领域的知识和技能,进而获得谋生手段,那么通识教育则主张通过知识的基础性、整体性、综合性和广博性,发展学生的理性、良知和美德,拓宽其思维方式,培养想象力,提升创新能力,进而使其成为有智识、有远见,通达事理之人,即明智通达的人。也就是说,知识必须转化成思想,转化成能力,转化成思维方式。爱因斯坦曾指出,“大学教育的价值,不在于学习很多事实,而在于训练大脑会思考”。钱颖一在谈到“钱学森之问”时,强调“我们对教育的认识过于局限在知识上,所以影响了创造力的产生。创造力跟知识有关,但还与好奇心和想象力有关。比知识更重要的是思维能力的培养和看问题视角的养成,虽然未必像有些课程那样能直接帮助学生找实习找工作,但这些都对人的一生非常有帮助”[5]。

正如前文所述,通识教育不仅仅是让学生了解自己专业领域以外的知识,更重要的是了解更多的学科视角,学会多元思维能力,只有这样才能化知识为智慧,化知识为能力,化知识为思想,最终成为“智通”之人。例如,哲学通识课除了让学生了解中西方哲学思想之外,更重要的是培养学生能够象哲学家一样思考,提升其转识成智的能力;社会学通识课不仅仅要让学生掌握社会学的知识架构,更应注重培养学生社会学的想象力,厚植学生的家国情怀与责任担当;经济学通识课在展示经济规律的同时,更要突出经济学的理性人假设视角,使学生掌握经济学的思维方式。

而当前的通识教育“缺智通”。很多通识课教师“将通识教育简单地理解为其他专业门类学科的浅泛化或通俗化,将专业课知识框架直接搬入通识课堂”[6]。这种将降低了难度系数的专业知识作为通识课的授课内容,授课方式更多以知识独白为主,注重专业性、理论性和系统性,而缺乏对学生智通的培养,即较少关注学生情操的陶冶,思维、创新和想象能力的培养,这与通识教育致力于培养大学生具有独立思考并具创新意识,具有使命感和责任感,最终成为明智通达的人的目标相去甚远。

(二) 学科独白导致通识教育“缺融通”

近代以来,随着人类对自然界和社会领域观察研究的深入,科学开始被人为地划分为各个学科。学科划分在一定程度上有利于聚焦问题实施各个击破。但是,一方面,反映客观世界规律的科学本质上是内在的统一体,不受学科划分的约束;另一方面,面对复杂世界,遇到的问题是通常是综合性的,会涉及到多个学科,很难用某个单一的学科来给出答案。正如量子力学创始人普朗克曾所说:“科学是内在的整体,它被分解为单独的整体不是取决于事物的本身,而是取决于人类认识能力的局限性。实际上存在着由物理学到化学,从生物学和人类学到社会科学的链条,这是任何一处都不能被打断的链条。”因此,科学的内在统一性和问题的复杂综合性,要求我们跳出学科限制,与相关学科进行交叉融合,这样才能打开视野,避免偏执于某一学科而导致的学术视角狭隘,防止一叶障目的片面、盲人摸象的偏见、鼠目寸光的短视及孤陋寡闻的浅薄。而通识教育的宗旨正是致力于打破学科壁垒,帮助学生综合全面地了解知识的总体状况,建构知识间的有机关联,强调通过知识的融会贯通,使受教育者具备“择其善而识之”的能力[7]。

而当前的通识教育缺乏学科之间的融通。各个学校的通识教育虽然在课程体系设置上门类丰富,数量众多,但是在实际运行中,通识课程各自为政,封闭教学,课程之间缺乏学科交融,知识间的联系被割裂,导致通识课课程体系呈现出知识拼盘化的特征。学科独白式的教学模式导致通识教育缺乏学科之间的融通,这与通识教育致力于培养“大学生对不同的学科有所认识,能将不同的知识融会贯通”的目标背道而驰。

(三) 教师独白导致通识教育“缺沟通”

教学从本质上来说是一种通过“提出问题”的方式进行对话沟通的活动,而通识教育的目标正是培养出具有社会交往和沟通对话能力的人。人类文明轴心时代东西方2位思想家孔子和苏格拉底不约而同地采用了对话的教育方式。孔子注意培养学生的求知欲和主动性,通过对话提升学生的思考能力和判断能力;苏格拉底则像助产士一样,通过诘问的方式引导学生思考,采用辩论式的对话启迪其智慧,引导学生自己产生结论。日本著名教育家佐藤学从苏格拉底的对话理念出发,吸纳了康德和福柯关于启蒙的思想,对学习进行了再定义,认为学习是一场相遇与对话,是与客观世界对话、与他人对话、与自我对话的三位一体的活动。

而当前的通识教育“缺沟通”。教学中,师生之间和学生之间缺少交流、互动和沟通,传统的教师独白,机械灌输的教学模式依然在很大程度上占据着主导地位,课堂教学缺乏对学生求知欲的培养,缺乏对学生批判性思维方式的训练。教师独白的教学模式导致通识教育缺沟通,这与通识教育致力于培养“具备社会交往和沟通对话能力的大学生”目标南辕北辙。

二 三位一体的多元对话模式解决通识课的“三缺”问题

对于当前通识教育存在的缺智通、缺融通和缺沟通的问题,在笔者看来,可以采取三位一体的多元对话模式来解决,如图2所示。以案例为载体,让知识与现实对话,促使知识转化为智识、能力和思维方式,以解决通识教育“缺智通”的问题;以知识为整体,使学科与学科对话,构建多学科交叉融合以解决通识教育“缺融通”的问题;以学生为主体,搭建交流平台,实施师生对话,生生对话,以解决通识教育缺“缺沟通”的问题。

(一) 以案例为载体,让知识与现实对话

通识教育不是以传授知识为宗旨,不是以学习事实为目的,而是致力于拓宽学生视野,发展学生的理性、良知和美德,提升学生思维的批判性和独立性,进而化知为识,转识成智,最终成为明智通达的人。这就需要教师在授课过程中弱化知识点的讲解,突出和强化该学科的前提假设、思维方式、理论视角和价值引领等方面的内容。案例是连接知识和现实的纽带,是促使知识转化为智识、能力和思维方式的桥梁,以案例为载体,让知识与现实对话,是解决通识教育“缺智通”问题的重要途径和方法。

所谓案例是指包含有问题、内容、情节、过程和解决方法的具有一定代表性的典型事件[8]。在通识课教学过程中,教师通过引入能够引发学生深层思考的若干现实案例,将学生带入一个特定时间的真实情境。一方面,教师把相关知识点有机融入到案例的剖析和诠释过程中,以此展现和强化学科的前提假设、理论视角和思维方式,使学生能够举一反三,触类旁通,引导其将知识转化为解决问题的能力,转化为人生智慧和多元思维方式;另一方面,教师还要深入挖掘和揭示潜藏在案例中的思政元素,以培养学生的科学精神和勇担民族复兴大任的使命感,提升学生的人文素养和审美能力,树立正确的价值观和远大的理想抱负。

(二) 以知识为整体,使学科与学科对话

不同于专业教育旨在培养能够从事专门职业或专门岗位的专门人才,通识教育目的是培养学生对不同学科有所认识,能将人类的知识融会贯通的,具有健全人格的人。一言以蔽之,专业教育的目标是培养学生成才,而通识教育的宗旨则是培养学生成人。通识教育的目的决定了其必须打破学科壁垒,与相关学科进行交叉融合,帮助学生综合全面地了解知识的总体状况,建构知识间的有机关联。美国加州大学伯克利分校文理学院理查德院长提出的“大思路课程”(Big Ideas Courses)教学模式将不同学科进行整合,使知识成为整体,能够很好地解决通识课目前缺融通的问题。