智慧渔业背景下水产养殖专业人才培养模式探索

作者: 李军华 李纯 刘小燕

摘 要:新农科建设为我国农科专业人才培养模式明确了新方向。传统农科专业人才培养存在泛化培养、与企业的人才需求脱节等诸多弊端。水产养殖专业人才培养在智慧渔业发展背景下亟需深入进行教育教学改革,探索完善“校企合作、产教融合”创新性人才培养方案,以满足新形势下社会和企业对水产类高层次、复合型和应用性人才的需求,助推新农科建设背景下智慧渔业高质量发展。

关键词:新农科;智慧渔业;水产养殖;人才培养; 教学改革

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)11-0157-04

Abstract: The construction of New Agricultural Science has clearly defined a new direction for the talent training of agricultural science in China. There are plenty of drawbacks in the talent training of traditional agricultural science, such as generalized training and disconnection with the talent demand of enterprises. Further deepening the reform of education and teaching is urgently needed for the talent training of aquaculture under the trend of intelligent fishery development. Also, there is an urgent need to explore and improve the innovative talent training mode of "school-enterprise cooperation, industry-education integration", to meet the needs of society and enterprises for high-level, inter-disciplinary and application-oriented talents in aquatic fields under the new situation, and to promote the high-quality development of intelligent fishery under the background of new agricultural science construction.

Keywords: new agricultural science; intelligent fishery; aquaculture; talent training; reform in education

2021年是我国“十四五”规划的开局之年,也是我国全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。2021年和2022年中央一号文件都提到要坚持推进农村现代化和农业现代化一并发展,为全面建设社会主义现代化国家提供有力支撑。渔业作为农业的重要组成部分,部署创建水产健康养殖、工厂化循环水养殖等高质高效水产养殖智慧渔业新模式,推动传统渔业转型升级,实现水产养殖的规模化、集约化和智能化发展,已成为现今我国和全球水产养殖业的必然趋势。然而,目前我国高等院校水产养殖专业人才培养体系难以满足智慧渔业背景下社会和企业对水产类高层次、复合型和应用性人才的需求。基于此,对水产养殖专业人才培养模式进行探索与实践,构建以职业需求与职业胜任力为导向的水产养殖专业人才培养目标,借助校企合作、产教融合、多元协同育人模式及个性化培养过程,培养适应和引领水产养殖业高质量发展的高素质人才,对助推我国渔业供给侧结构性改革、促进渔业发展转型升级和提质增效具有重要的现实意义[1-2]。

一 传统农科专业人才培养模式的问题分析

随着我国现代农业迅速发展,社会对专业人才的培养提出了更高要求,传统农科专业人才培养模式出现与新型渔业发展不适应、与社会需求不匹配等诸多问题,以水产养殖专业人才培养模式为例作具体分析如下。

(一) 泛化培养现象比较突出

我国高等教育长期以来以培养学术型人才为主,受制于现有的院系建制和工作惯性,专业性和应用性人才的社会认可度较低,发挥支撑经济社会发展的作用不充分,培养目标与就业机制之间没有建立高效联结。水产养殖专业学生毕业后有很大一部分流向了非本专业的行业领域,挤占了稀缺的教育资源,不利于水产养殖专业教育的长远健康发展。

(二) 理论和实践教学内容单一

水产养殖专业的教学内容主要以传统养殖模式为主,课程和教材缺乏及时更新和优化。高校在课程设置上主要以理论教学为主,重视教材课本,缺乏实践操作教学[1]。在学时安排和理论实践教学上存在分配不均现象,在教学过程中易将理论和实践的教学偏向于形式化,导致学生难以把课堂所学知识运用于实践[3]。此外,实践教学多以繁殖生产为主,教学时间仅为1~2个月。单一的教学内容和短暂的实践时间,导致学生的能力培养片面化,出现所学非所用、与企业需求脱节的现象。

(三) 教师队伍建设存在不足

近年来水产养殖类招生规模和招生人数不断扩大,一方面为水产养殖业的快速良性发展提供了新的契机,另一方面对教师队伍建设提出了新的要求。新进青年教师主要为应届博士毕业生,缺乏教学和行业实践经验,在把握行业特点、市场趋势及对学生的应用能力培养方面存在短板[4]。而企业人员在动手操作能力方面较强,但缺乏系统的理论知识和高校教学经验。因此,担任人才培养任务的教师队伍建设存在不足,也在一定程度上限制了水产养殖专业高层次复合型应用性人才培养的质量。

(四) 培养方案特色发展薄弱

水产养殖学作为一门实践性和应用性较强的专业,现有培养模式和考核评价仍多惯性沿用旧有成熟的学术论文考核办法,培养方案、课程体系、过程质量管理和评价体系缺乏特色和创新,亟需打造出具有专业特色的培养方案。

二 智慧渔业背景下水产养殖人才的需求变化

我国是传统水产养殖大国,2020年中国水产品总产量高达6 549万t,连续32年居世界首位,为我国和世界的粮食安全作出了重大贡献[5]。然而,当前水产养殖业存在诸多问题,水产养殖在长期发展中属于“三年奔小康,一夜赔精光”的高风险生产,存在技术设施落后、劳动成本高、病害问题突出、智能化信息化程度低和水环境恶化等诸多问题,阻碍了水产养殖业的健康可持续发展。

2019年,中央一号文件重点提出要加快突破关键核心技术,培育发展一批农业领域的科技创新力量,推动智慧农业的发展。2020年农业农村部出台《关于加快水产养殖机械化发展的意见》,提出构建池塘工程化养殖、集装箱式养殖、工厂化养殖等智慧渔业健康养殖模式,以推动水产养殖的机械化、精准化和智能化发展。2021年农业农村部再发一号文件,部署创建水产健康养殖、循环水生态养殖等高质高效智慧渔业,推动传统渔业提质增效和转型升级,为实现我国水产养殖业的规模化和绿色化发展提供强有力的技术支撑。

2019—2021年中央一号文件的出台表明发展智慧渔业,提高水产养殖过程的可控性、智能化和竞争力,已成为现今我国水产养殖业的必然趋势。以设施化、大数据和智能化为基础的现代智慧渔业发展迅速,与之对应的是其对专业性人才的需求也在发生改变。过去水产养殖专业旨在培养具备水产养殖基本理论和基本技能的专科型人才,而新形势下智慧渔业亟需既有多学科理论水平又能解决实际问题的高层次复合型应用性人才[6]。

三 智慧渔业背景下水产养殖专业人才培养的策略

人才是乡村振兴和新农科建设的关键,水产养殖专业人才培养在智慧渔业发展背景下须坚持以专业人才培养为主体,不断深入教学改革,探索实践“校企合作、产教融合”对人才的创新性培养,并构建人才管理质量评价体系以实现对人才培养过程进行严格管理[7]。

(一) 融合思政与专业教育

首先,要坚持育人为本,德育为先的教育理念,将思政教育贯穿在科学文化素质教育的始终[8],强化教师在推动思政教育中的关键地位。其次,对思政课堂进行改革创新,将专业知识和思政课程有机结合,将思政元素融入创新教学内容、优化教学方法和评价思政教育效果三方面。以知识传授和价值引领为课程教学目标,将高校思政与专业教育课程作为培育大学生社会主义核心价值观的主渠道和主阵地,着力培养水产养殖专业学生“知行合一,躬耕‘三农’”的耕作精神,满足智慧渔业背景下国家和社会对水产养殖专业人才培养的需要[9]。

(二) 制定专业人才培养目标

新农科背景下发展智慧渔业为大势所趋,针对传统农科专业人才培养模式存在的诸多问题,水产养殖专业人才培养以服务国家和当地经济社会发展需求为基础,以职业胜任力和职业需求为导向,以水产养殖全产业链人才需求为主线,培养“懂渔、爱渔”的高层次、复合型和应用性人才,提升人才培养质量,投身服务“三农”建设,加快推进农业农村现代化[8,10]。

(三) 不断深化教育教学体制改革

推进智慧渔业背景下水产养殖专业人才的培养,从教学内容、教学手段和教学模式上进行改革,主要包括以下几个方面[6]。其一,实行“校企双导师”制度,邀请优秀的企业人才来校任教,参与学生课程设计和毕业论文指导,加强卓越水产人才培养,着重提升学生解决生产实际问题的能力。其二,强化校企合作、产教融合多元协同人才培养[11]。学校与智慧渔业相关企业建立良好的合作关系,在人才培养方案制定、课程教学、专业技能培训、教学资源和专业文化等方面与企业开展全方位深度合作。其三,开展主辅人才培养。为拓展学生专业视野,形成学科知识交叉,促进复合型人才培养,高校在各类农学专业设置辅修专业制度以培养适应新型养殖装备、数字化信息技术应用熟练的高端复合型人才,满足智慧渔业的发展需求。其四,进行创新创业教育体制改革。将创新创业教育融入到人才培养计划中,通过开展“互联网+渔业”、智慧渔业设计大赛等创新创业活动以培养学生创新创业精神,提高创新创业思维,提升创新创业能力。

(四) 构建人才管理质量评价体系

传统培养模式注重学生基础理论知识的培养,高校应在传统培养模式上加以创新,构建多元化人才管理质量评价体系,加强对学生动手实践、人际交往、协商组织和综合分析等能力的培养和考核[12]。根据培养方案建立多层次评价体系,包括专业知识水平、独立解决问题和沟通合作等能力的评价,以提升学生的实践能力和综合素质[13]。

(五) 严格管理专业人才培养过程

高校对各个培养环节严格考核和落实,进行学院、教师和企业协同培养,以提高学生的综合能力。通过学院、实践平台、企业层层把关,对每个环节都设置管理和实施细则,做到标准清晰。人才培养过程中,要重视实践环节,落实质量评价体系,凸显实践性[14];要严格管理学生实践平台的建设,实施校企共建模式,共同搭建长期稳定的实践培育基地[15];要不断完善实践导师队伍,甄选拥有丰富实践经验的专家和技术人员走进学校承担教学任务[16]。

四 “学校+企业”人才培养模式构建

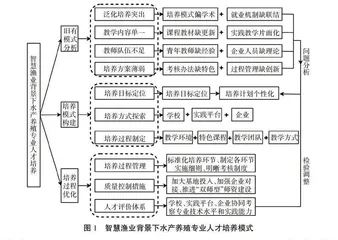

构建“学校+企业”人才培养模式需要确定明确的培养目标,加强职业发展和实践能力的联系,培养方式从单一的院校扩展为“学校+企业”联合培养,由学术导师和实践导师共同指导学生课堂理论的学习与实践能力的提升(图1)。

(一) 构建以高校为主导、企业为辅的校企联动人才培养模式