课程思政在主题式通识课程中的设计与实践

作者: 窦吉芳 曹柳星 贺曦鸣

摘 要:通识写作课是新时期高校教育体系改革的重要探索,对于提升学生的写作与沟通能力、思维能力,提高学生的批判性思维与人文素养等具有重要意义。通识写作课中融入课程思政教育,有利于进一步涵养学生的人文情怀与家国情怀,实现专业课程与思政课程的相辅相成。通过对“社交网络”主题下通识写作课的课程目标、教学方法与课程内容进行整体设计,该研究从75名学生的课堂评价及教学成效分析课程思政视角下写作课的教学实践效果。研究结果为未来相关课程与课程思政的融合提供参考。

关键词:课程思政;三位一体;通识教育;主题式写作;教学实践

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)11-0185-04

Abstract: General writing curriculum is an important exploration of the reform of higher education system in the new stage, which plays significant role to improve students' writing and communication ability and thinking ability, as well as the critical thinking and humanistic quality. The integration of ideological and political education into the general writing courses is conducive to the cultivation of students' humanistic literacy and patriotism, and the complementarity of professional courses and ideological and political courses. Taking the general writing course under the theme of "social network" as an example, this research carried out the overall design of course objectives, teaching methods and course content, analyzed the practical effect through the classroom evaluation and teaching effect of 75 students from the perspective of ideological and political education. The future integration of related courses and ideological and political education is also proposed.

Keywords: ideological and political construction; trinity; general education; thematic writing; teaching practice

习近平总书记高度重视高校思想政治工作。思想政治教育对于落实新时期人才培养、厚植学生爱国主义情怀的重要意义,需不断进行显性教育与隐性教育的融合统一,挖掘课程和教学方式中所蕴含的思想政治教育资源,让思政工作更好地服务于育人工作[1]。

清华大学始终将人才培养作为学校的核心工作,高度重视学生成才过程中的道德修养,并通过践行价值塑造、能力培养、知识传授等“三位一体”的育人理念,全面深化人才培养模式[2]。2014年,清华大学教育改革规划中提出了以建立通识教育为基础,通识教育和专业教育相融合的本科教育体系改革方案[3]。在此基础上,不同课程“同向同行”,利用课堂教学的主渠道,不断加强思想政治教育的亲和力和针对性,满足学生学习成长的同时,夯实课程思政的实践与成果积累[4]。

作为推进第25次教育工作讨论会的重要行动举措,清华大学于2018年9月开设写作与沟通课(简称“写作课”),通过“主题式、小班制、高互动、深度浸润”为特色的授课模式,提升学生的写作能力、沟通能力和逻辑思维能力[5-6]。2020—2021学年,写作课覆盖所有本科生,成为大一学生的必修课。将课程思政元素有机融入进写作课的课程教学中,既有助于学校“三位一体”教育理念的推进,也能有效推进课程思政“润物无声”的育人效果[7]。

本文以“社交网络”为主题的写作课为例,设计了课程思政视角下写作课的整体教学目标与课堂展开形式呈现,并结合课堂中思想政治建设的具体实践,探讨写作课与课程思政互融共通的课程教学效果。

一 课程思政视角下写作课的教学设计

《高等学校课程思政建设指导纲要》[8]中指出,需要“注重在潜移默化中鉴定学生理想信念、厚植爱国主义情怀”,并“结合不同课程特点、思维方法和价值理念,深入挖掘课程思政元素,有机融入课程教学,达到润物无声的育人效果。”写作课中的思政内容需要首先结合课程教学目标进行多层次、多角度的设计。

(一) 写作课的教学目标

写作课通过“无专业门槛、有学理深度”的理念设置,在多主题下开展16人左右的小班课堂[6]。课程结合“理解型写作”与“创造型写作”两阶段的训练,拓宽学生多元学科视野,培养学生的逻辑思维与批判性思维,在高强度的交流互动与思维碰撞过程中,提升学生的写作能力与沟通能力[5-6],提升人文素养,涵养家国情怀[7]。

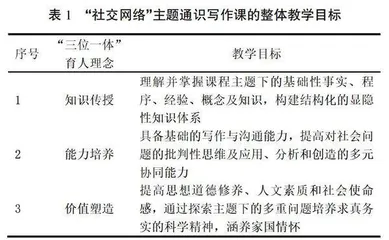

表1展示了“社交网络”主题下写作课的整体教学目标,主要通过对社交网络的发展及发展过程中人、事、物的分析,帮助学生更好地理解社交网络的作用与影响。作为与学生日常学习生活密切相关的主题,学生进行问题讨论时具备更强的体验性与情境性。本课程将在保障学习理解并掌握基础性的知识体系之外,通过探索不同话题间的底层逻辑与观点论述,培养学习的写作与沟通能力,提高学生批判性思维及应用、分析与创造的多元协同能力。同时,希望通过研讨训练增强学生的思想道德修养和人文素质,涵养家国情怀。与此同时,课程思政着力于对学生情感、态度及价值观等层面的影响,提升学生建构知识的能力,培养具有思想道德修养与社会责任感的建设者和接班人[9]。这一目标与写作课的整体教学目标相匹配,通过课程思政内容的有机融入,能够有效实现主题式写作下课程思政的目标。

(二) 写作课的课程设计与呈现

基于本课程的教学目标,作者结合自身教学风格将课程思政相关内容融入到教学过程中,并通过教学内容安排、课堂讨论、案例分析及时事热点聚焦等环节,多角度、多层次地丰富学生对知识的理解,批判性思维的形成及科学精神的培养。图1列举了本课程的课程思政设计框架。通过穿插于各个教学周的素材,引导学生不断展开思考,最终提升思政水平。

具体来看,本课程通过小组课堂讨论、文本阅读分析、热点话题讨论等方式,实现隐性的课程思政效果。

1 小组课堂讨论与课程思政

小组讨论既能缩小沟通规模,提高学生课堂发言概率,也能形成小组内部与小组间的合作与竞争关系,提升学生的参与热情。本课程中,小组讨论注重学生讨论过程中思想觉悟的提升。例如,借助热议的“内卷”问题,在课程“观点与视角”模块中设计了针对该问题的小组讨论环节。具体流程为,学生首先基于阅读题目独立思考,然后展开小组内部讨论与方案框架设计。最后,每组派一位代表汇报小组讨论结果。因为整个环节涉及组内合作与竞争及组间竞争,学生在讨论过程中非常热烈,从多个角度与层次出发,尝试制定高校“内卷”问题的解决方案。

讨论结束后,教师首先总结了学生所讨论的方案框架,在此基础上引导学生思考对于“有目标的努力上进”与“片面化的内卷竞争”之间的认识,理解掌握对于核心问题的讨论边界,明确概念的实质内涵;其次,通过对“内卷”具体表现的分析,帮助学生理性区分“有目标的努力上进”与“片面化的内卷竞争”,正确看待身边及社交网络中对“内卷”的评价;最后,引导学生从自身、教育者及高校政策制定者等不同角度出发探讨对于该问题的修正措施。通过一系列讨论,学生在正确理解“内卷”的同时训练了批判性思维,并通过集中讨论、换位思考等方式,深入理解同一社会问题的不同解决视角,有效增强了思维认知水平与社会责任感。

2 文本阅读分析与课程思政

作为以写作为核心的通识性课程,本课程设置了大量的文本阅读环节。在进行文本的挑选设置时,作者有针对性地筛选了有一定延展性,并融入课程思政相关内容的阅读材料。

例如,在课程的“萃取与延伸”模块,教师准备了“手机冷落行为”的相关文本,并请学生思考这一现象背后的社会问题。学生在了解“手机冷落行为”的概念、前因后果及影响因素后,多角度探讨了对“手机冷落行为”的理解,并由此引发对家庭冲突、代际困扰、人际关系等问题的讨论,帮助学生理解移动互联网时代下智能设备的“双刃剑”效应的同时,更好地思考技术与社会发展间的关系。

例如,在课程的“框架与结构”模块,教师准备了“网络谣言传播机理机制”的相关文本,并通过介绍谣言背后的心理学效应,分析谣言的形成机理、作用机理和发展机理。借助于系统性的理论架构,学生不仅了解了社会性谣言的产生和传播,也意识到信谣与传谣的不可取及独立思考的重要性,在自省与反思中加强学习,做好社会主义的建设者和接班人。

3 热点话题讨论与课程思政

“社交网络”主题的一大特点是与社会时事热点的紧密结合,在此背景下,本课程采取和学生即时讨论的方式增进课程教学和热点话题的联系。

例如,2020年春季学期的授课过程中,“打工是不可能打工的,这辈子不可能打工的”网络流行语在学生群体中广为流传,并大有被改编的趋势。以学生为例,这一网络流行语被套用在学习、交友、做作业及搞科研等各个场景,也一度成为课堂中学生交流时的惯用语言。在课程的创造型训练模块,作者首先提问学生对于此话原始出处的了解情况,随后播放了这一流行语的原始视频片段,并请学生思考观后感。部分学生联想到网络传播特点及流行语爆发的因素等与“社交网络”主题内容相关的知识点;部分学生联想到了视频背后所体现出的教育问题、家庭问题及地区经济差异问题等社会性问题;甚至有一些学生结合视频中主持人阐述过程中对主人公的语气态度,指出社会舆论与社会关爱对个人成长的重要价值等内容,不断从问题的背后看待问题,有效强化个体元认知层面知识的同时,提升社会感知与人文素养。

二 课程思政视角下写作课的教学实践效果

“社交网络”主题的写作课从2019年秋季学期开始上课。初期采取一学分的模式,从2020年春季学期开始变更为两学分的模式。截至2020学年秋季学期,共开设六个课堂,其中2019年秋季学期开设一个课堂,2020学春季学期开设两个课堂,秋季学期开设三个课堂。

本文主要选取2020年春季到2021年秋季学期的五个课堂的学生样本进行实践分析。该样本涉及学生共75人,其中男生51人,女生24人,性别比例与清华大学在校本科生的男女比例分布基本一致[10]。院系分布方面,课堂共计涉及27个不同的院系(图2),覆盖范围广泛。

对课程思政视角下写作课的教学实践效果分析主要结合75名同学的课堂评价与教学成效展开。

(一) 课堂评价结果