我国环境科学专业本科教育研究发展概况与趋势解析

作者: 邵继海 罗斯 彭亮 陈安伟

摘 要:环境科学专业具有高度的综合性和建设的复杂性。我国环境科学专业本科教育经过四十余年的建设,先后经历了培养方案探索和培养体系构建、学习和借鉴国外培养经验、探索走特色发展和内涵式发展道路这几个阶段。该文借助文献透视分析软件Citespace,对四十余年来环境科学本科专业教研教改文献进行研究,通过分析关键词的中心性、共现性及关键词出现的时区特征,并结合文献原文溯源和深度分析与思考,解析我国环境科学专业本科教育存在的主要问题,以及针对这些问题的教研教改发展历程和发展趋势,旨在为今后我国环境科学专业本科教育走内涵式发展道路,服务国家和社会需求提供基础信息和建设参考。

关键词:环境科学专业;教研教改;关键词共现性;发展趋势;本科教育

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)12-0034-05

Abstract: The major of environmental science has characteristics of comprehensiveness and complexity. Undergraduate major of environmental science in China has experienced about 40 years of development, which experienced the steps of talent fostering scheme exploration, studying and applying foreign experiences, construction of Chinese characteristics, and improvement of educational quality. In this study, we reviewed research progress of the major of environmental science in China in the past 40 years using the software Citespace. The main problems of this major were proposed based on analysis of centrality, co-occurrence, and time zone characteristics of key words, as well as researches toward these problems and development trend about the major of environmental science in China. The purpose of this study is to provide basic information and reference for improvement of educational quality of environmental science in undergraduate education, and help it to meet the requirement of development of China.

Keywords: environmental science specialty; educational research; co-occurrence of key words; development trend; undergraduate education

环境科学是一门交叉科学,涉及自然、技术、社会和管理科学等诸多领域和学科[1]。我国的环境科学高等教育起步于20世纪70年代,一些高校和科研院所在原传统学科的基础上,先后设立了环境相关的专业,如环境地学、环境化学、环境生物学及环境医学等[2]。到20世纪80年代,多个省份先后成立环境科学相关的专业委员会。1990年原国家教委在兰州召开全国高等理科教育工作座谈会后,为贯彻加强基础、增加适应性的原则,环境科学扩大了专业口径,改设为环境科学、环境规划与管理两大专业。1992年6月联合国环境与发展大会召开以后,我国在同年11月由原国家环保局会同国家教委召开了第一次全国环境教育工作会议,该会议明确提出了深化教育改革,加强环境教育[3]。此后,我国环境教育得到了快速发展。近二十年来,尽管我国环境科学专业本科教育在数量上取得了飞速发展,但是该专业培养人才的质量还亟待提升。我国当前环境科学专业本科人才普遍存在国际竞争力不强、创新能力弱、与社会需求脱轨等问题。另一方面,从我国创办环境科学专业以来,环境教育战线的教育工作者在不断地探索提高教学质量的教研教改工作。在中国知网上以“环境科学专业”为主题词,截止到2020年12月31日,可以检索到920篇相关的教研教改论文。本文以这些文献为材料,进行可视化分析,解析了我国环境科学本科教育的教研教改概况,旨在为今后我国环境科学专业本科教育发展与改革提供参考。

一 资料来源与研究方法

(一) 文献收集

在中国知网学术期刊数据库,以“环境科学专业”为主题词进行检索,检索起始时间不限,截止时间设为2020年12月31日。对检索结果进行人工逐条把关,剔除人物传记、新闻性质论文和研究生教育论文,共得到环境科学本科专业教研教改论文920篇。在所检索的文献当中,有相当一部分属于某一门课程建设相关的教改论文,鉴于不同课程具有各自的教学特点,而本论文侧重于环境科学专业本科教育发展解析,所以再次剔除关于某一门课程建设的教改论文,最后得到416篇与环境科学专业建设相关论文,用于后续文献可视化分析。此外,由于教学方法改革主要分布于关于某一门课程建设的教改论文当中,所以在收集环境科学专业本科教学方法改革文献时,采取主题词“环境科学专业”和“教学方法”进行检索,检索时间跨度任然为不设起始时间,截止时间设为2020年12月31日。对检索到的论文进行人工逐条把关,共得到152篇与教学方法改革相关论文,用于关键词“教学方法”的文献可视化分析。

(二) 文献可视化分析

将上述检索到的文献以Refworks的格式从中国知网导出,用文献可视化分析软件Citespace 5.8.R1(Chaomei Chen, 德雷塞尔大学)进行关键词可视化分析。软件参数设置如下: Time slicing中单个时间分区为一年;Text processing中主题词来源为题目、摘要和关键词;Note types先后选择关键词和发文机构;Selection criteria中的g-indexz的K值为25,TOP N值为50。重点分析关键词的中介中心性、共现性、时区性,以及发文机构。

二 结果与分析

(一) 论文发表数量分析

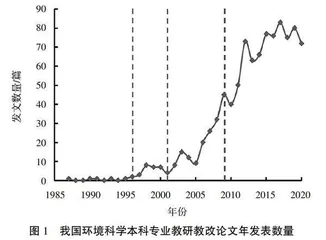

以“环境科学专业”为主题词,从中国知网学术期刊数据库进行检索,第一篇环境教育方面的论文出现在1987年,主要介绍了20世纪80年代中期环境教育体系和专业的设置概况,以及1973—1986年我国环境教育的发展[2],到2020年,先后发表相关论文920篇。论文年发表数量大致经历了四个阶段的增长,分别为1987—1995年、1996—2001年、2002—2009年、2010—2020年(图1)。从论文的内容来看,第一阶段1987—1995年,属于环境科学专业的起步阶段,主要探讨教材选用、课程体系构建;第二阶段1996—2001年,主要对比分析国内外环境相关专业教育的差异,学习和借鉴国外环境教育的经验;第三阶段2002—2009年,主要体现为环境科学专业课程建设、理论与实践教学优化;第四阶段2010—2020年,在国家“质量工程”“双一流”建设、“新工科”建设的指导下,从提高学生的创新能力的角度出发,探索环境科学专业本科教育内涵式发展途径。

(二) 关键词的中心性

关键词的中心性(Centrality)可以理解为在网络分析中某个关键词在多大程度上位于图中其他“关键词对”的“中间”,一般超过0.1的节点称为关键节点[4]。数据透视分析结果显示,共有19个关键词的中心性值均大于等于0.1(表1)。由于排名前四位和第六位的关键词不能反映环境科学专业教研教改的实质内容,所以在后续文献透视分析过程中将其忽略,重点分析其他具有教研教改实质含义的关键词,如实验教学、人才培养(模式)、创新能力、实践教学、课程体系、教学模式(方法)和专业建设等。关键词“新工科”尽管第一次出现的时间为2018年,但是其中心性值已接近0.1,说明该关键词在2018—2020年出现的频次较高,可以推测该关键词在今后一段时间将是环境科学专业教研教改的主要主题之一。

(三) 关键词共现与时区分布特征

关键词共现知识图谱分析结果显示,环境科学专业本科教学改革主要集中在如下六个方面:人才培养(模式)、课程体系、实践教学、实验教学、教学方法、专业建设。图2显示,环境科学本科专业的专业建设于1996年提出,随后于2000年提出人才培养(模式),在2003年提出课程体系和实践教学改革,2005—2009年先后出现了教学计划、教学方法、实验教学、综合素质、教学模式等关键词,到2010年开始提出专业特色挖掘及培养学生的创新能力。2018年在教改论文中出现了关键词“新工科”,并将新工科建设与早期提出的专业建设、人才培养(模式)联系在一起,赋予了这些早期提出的关键词新的内涵。

(四) 主要关键词相关因子解析

图3显示了我国环境科学本科专业教研教改文献主要关键词相关因子解析结果。该专业教研教改关键词主要体现在专业建设、人才培养模式、课程体系、实践教学与实验教学和教学方法这些方面。

1 专业建设

在环境科学本科专业教研教改文献中,关键词“专业建设”提出相对较早。早期的专业建设主要侧重于环境科学人才培养的基本规格和基本目标的探索[5]。到了2000年以后,培养应用型人才成为许多高校环境科学专业建设的主题。从学科性质来看,环境科学专业属于环境科学与工程大类,既可以授予工学学位,又可以授予理学学位,属于工学和理学的交叉专业。为了提高高等学校工程类专业的人才培养质量,教育部于2006年开始了工程类专业的全国工程教育专业认证(下文简称“工程认证”)工作。所以工程认证也就成为环境科学与工程本科专业的主要建设内容之一。然而,值得一提的是,尽管本文关键词共现分析结果显示工程认证是环境科学专业建设的主要内容之一,但是追溯到文献原文,发现相关文献均是站在环境科学与工程专业大类的角度探讨工程认证,并没有将环境科学与环境工程分开。根据中国工程教育专业认证学会在2021年6月16日发布的数据,在环境科学与工程大类中,全国有75所高校的环境工程专业通过认证,而环境科学专业的工程认证尚未实现零的突破。2017年以来,教育部为了使培养的人才适应国家战略,满足国家新产业需求,积极推进新工科建设。在这种背景下,也有学者建议环境科学专业应加强工程元素,服务国家和社会新需求[6]。此外,和综合性大学及理工类学校相比,高等农业院校的环境科学专业起步相对较晚,在师资力量、硬件设备及专业品牌等方面均显得要薄弱些。为了提高所培养人才的竞争力,农业院校环境科学专业开始寻找自身特色,力求做到与综合性大学和理工类高校区别发展。因此,农业特色也就成为环境科学专业建设相关的关键词之一。

2 人才培养模式

人才培养模式直接关系到人才培养质量,也就成为教学改革的重点。从关键词共现分析来看,培养创新性人才、提高人才的国际竞争能力、培养应用型人才及学科融合这些方面是人才培养模式改革的热点。受传统培养模式的影响,贫于创新是我国人才培养的主要弊端[7]。2007年教育部、财政部教高1号文件发布了《关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》,将“人才培养模式改革创新”列为主要建设内容之一,把“增强学生的实践能力和创新精神” 列为主要建设目标。这也极大的推动了我国环境科学专业人才培养模式朝着提高学生的实践能力和培养创新性人才方面的发展。我国2013年成为国际工程教育本科专业学位互认的《华盛顿协议》预备战员,以及2016年正式成为《华盛顿协议》成员。环境科学教育国际化,提高人才的国际竞争能力成为我国环境科学专业人才培养模式改革的主要内容之一。此外,根据学校自身的特点和特色,走差异化发展道路,是人才培养模式的另一个新改革方向。在此基础上,衍生出农业特色环境科学人才培养模式、医学特色环境科学人才培养模式、理工科环境科学人才培养模式及地方院校环境科学专业人才培养模式等。