基于解决复杂工程问题理念的专本贯通课程体系重构研究

作者: 尚福鲁 滕翠翠 荣华

摘 要:专本贯通人才正逐步成为新时代应用型人才的重要组成部分,为了切实解决培养方案简单叠加问题,提高人才培养质量,开展课程体系重构研究是应然需求。基于产出导向人才培养要求,开展基于解决复杂工程问题理念的课程体系设置研究,探索出构建原则和路径。另外,本着学生为中心的育人理念,以情景化教学为准则,提出“成果激励式”教学模式,该模式提倡以工程实践成果为主线开展教学活动,将知识与实践密切结合,改善“盲教”和“盲学”的现状。

关键词:专本贯通;课程体系;产出导向;教学模式;人才培养

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)12-0092-05

Abstract: The talents of integrated cultivation mode of junior college and undergraduate education are becoming the important part of application talent. In order to effectively solve the problem of simple superposition of training programs and improve the quality of talent training, it is necessary to carry out the research on the reconstruction of the curriculum system.Based on the requirements of output-oriented talent training, the curriculum system setting research based on the concept of solving complex engineering problems was carried out, and the construction principles and paths were explored. In addition, in line with the concept of student-centered education and the principle of situational teaching, the "achievement incentive" teaching mode is proposed. This mode advocates teaching activities based on engineering practice results and combines knowledge with practice closely, which improves the status of "blind teaching" and "blind learning".

Keywords: integrated cultivation mode of junior college and undergraduate education; curriculum system; output-oriented practice;teaching model; talent training

山东省是全国职业教育大省,为了加快构建职业教育人才培养“立交桥”,2013年开始试点高职院校与本科院校合作开展“3+2”贯通培养项目,截至2020年共有48所高职院校衔接28所本科院校,共计招生4 880人。专本贯通作为职业本科教育的先驱和重要渠道,经历了多年的发展,理应深刻总结,在课程体系上下功夫,加强内涵建设。青岛理工大学土木工程(3+2)专业自2014年和济南工程职业技术学院合作至今,已经向社会输送了两届毕业生,在人才培养过程中积累了一定的经验教训,本文以此为例,探索基于解决复杂工程问题理念的课程体系构建模式。

一 复杂工程问题理念的建立

(一) 基于解决复杂工程问题理念进行课程体系构建的意义

传统的专本贯通课程体系的构建是基于两学校现有的建筑工程技术专业和土木工程专业的培养方案,两学校专业负责人共同拟定形成初稿并征求各方意见得出。此方式制定的培养方案存在较大弊端,一是未充分考虑两阶段人才培养递进关系;二是本科阶段偏重设计类课程,缺少实践类课程;三是课程体系框架不清晰,难以明确课程教学内容和教学目标。

培养目标决定毕业要求,毕业要求决定课程体系,具备解决复杂工程问题的能力是学生满足毕业要求的重要衡量标准,因此如何使学生具备解决复杂工程问题的能力成为构建课程体系的重要依据。解决复杂工程问题能力是对毕业要求的具体化。一方面,基于解决复杂工程问题理念构建的课程体系具有明确的知识传输着力点,教师清楚教学目的、学生清楚学习目的,依据典型的复杂工程问题能够培养学生系统思考的能力、创新的意识,从而达到“授人以渔”的目的;另一方面,具体的复杂工程问题可以使得复杂的教学活动简单化、体系化,教师围绕培养学生解决复杂工程问题的能力开展教学活动;最后,联合企业梳理本专业复杂工程问题编制形成教学手册,使得企业融入教学不再仅是参与培养方案讨论、问卷调查等较为表面、不深入的形式,而是通过参与编制复杂工程问题手册、提供典型案例教学资源找到了融入人才培养全过程的载体,真正实现“产出导向”的人才培养理念。

(二) 专本贯通适用的复杂工程问题模型的建立

工程教育认证标准中对复杂工程问题的定义是必须具备下述特征1),同时具备下述特征2)—7)的部分或全部。

1)必须运用深入的工程原理,经过分析才可能得到解决。

2)涉及多方面的技术、工程和其他因素,并可能相互有一定冲突。

3)需要通过建立合适的抽象模型才能解决,在建模过程中需要体现出创造性。

4)不是仅靠常用方法就可以完全解决的。

5)问题中涉及的因素可能没有完全包含在专业工程实践的标准和规范中。

6)问题相关各方利益不完全一致。

7)具有较高的综合性,包含多个相互关联的子问题。

该定义未根据学校综合实力、学生水平做任何区别,显然,青岛理工大学的本科生尤其是专本贯通的学生属于应用型人才,不能与清华大学、同济大学等知名学府的研究型人才一个尺度衡量,所以应结合培养目标和专本贯通学生实际情况,对复杂工程问题定义进行适当修正:必须具备特征1),同时满足2)—4)中其一或者其二。

1)必须运用所学工程原理,经过分析才能得到解决。

2)涉及多方面的技术、工程和其他因素,并可能相互有一定冲突。

3)不是仅靠常用方法就可以完全解决的。

4)问题相关各方利益不完全一致。

(三) 提取土木工程专业复杂工程问题,编制手册

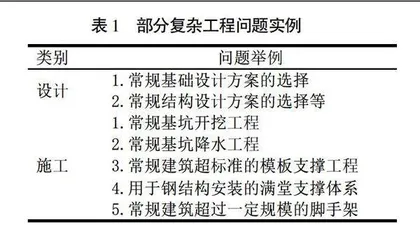

以青岛理工大学2020级土木工程专业专本贯通毕业的学生为例,20.4%的学生考取研究生、2.3%的学生考取事业单位、77.3%的学生进入施工企业工作,经过对普通本科考取研究生学生的追踪来看,几乎所有的学生毕业后选择了参加工作。因此,可以按照毕业流向分为设计、施工2个主要方向进行复杂工程问题的提取,经企业与专业建设委员会达成共识后编制形成手册。编制的手册除了包含具体的复杂工程问题外,还应明确解决该复杂工程问题应具备的知识、素质和能力并对应至课程,以便于专业负责人进行课程体系构建和教师备课参考。表1给出了适用于土木工程专本贯通专业教学的部分复杂工程问题举例。

二 基于解决复杂工程问题理念的课程体系构建

(一) 课程体系构建的逻辑依据

美国教育家泰勒认为课程目标依据3个方面的信息:①对学生的研究;②对当代社会生活的研究;③对学科(专业)的研究[1]。课程体系的建立要以课程目标为基本出发点,培养解决复杂工程问题的能力即是这一课程目标。工作过程是知识系统化和结构化运用的过程,因此,职业教育课程体系建设必须具有系统化思维[2]。

1)产出导向理念的深入贯彻。根据复杂工程问题的定义,由学校和企业联合编制复杂工程问题手册,是企业对人才现实需求的直接反映,该手册是“产教融合”的结晶,充分贯彻了产出导向理念。在构建课程体系时以解决复杂工程问题所需要的知识、素质和能力为依据梳理课程,形成目标任务明确、衔接递进的课程框架,将企业真实需求贯彻到每一门课程中。

2)利于持续改进机制的建立。专业建设委员会可以定期组织骨干教师和企业人员对复杂工程问题手册进行修订,将企业的需求及时更新至手册中,再以手册为根本调整课程体系,持续改进机制是保证课程体系紧跟行业发展步伐的基础,也是课程体系适应人才培养需求的基石。

3)两阶段人才培养的应然需求。专本贯通仍然存在两合作院校仅在合作之初有着密切联系,一旦正式招收学生则仅剩“表面寒暄”,难以逃避表面贯通实则依然是“两张皮”的事实。复杂工程问题手册的编制成为融合两学校及企业的关键,在手册的指导下构建课程体系可以明确两阶段人才培养的分工、课程教学目标和课程教学内容的衔接等问题。

(二) 课程体系构建的原则和路径

高职与应用型本科都是为了培养应用型人才,课程设置与技能培养层次要分明,紧跟行业发展[3]。课程体系的构建,既要在专业课程方面寻找平衡衔接点确保充分发挥各自长处,又要在公共类课程方面明确划分职责做到任务明晰。一方面,充分发挥2个办学主体的优势,以解决复杂工程问题为主线,将学生应具备的知识、素质和能力梳理出来,高职阶段主要配置知识类、技能类课程,本科阶段主要配置理论和能力提升类课程;另一方面,按照课程性质划分课程平台,构建公共平台、理论平台、实践平台和拓展平台4大平台,考虑衔接、递进关系按平台设置两阶段课程;最后,还要考虑与国家正在推行的“1+X”职业技能等级证书相关课程的设置。

土木工程(贯通培养)专业的核心课程主要分为力学、设计和施工3大类,其中力学是基础,这与复杂工程问题的设计类和施工类2大方向基本吻合。本着产出导向的原则,从企业需求出发,将需求转化成复杂工程问题手册,依据手册再将需求内化为课程体系,如图1所示。

对于公共课程平台,遵循“充分前设、必要分设、需要后设”的构建路径。将课程分为3类,一类是只在高职阶段开设,如数学与自然科学类课程、政治类课程等;第二类是两阶段均开设,如体育课程、形势与政策、心理健康教育课程、人文素质选修课程和创新创业课程等;第三类是只在本科阶段开设,如就业指导课程。对于理论课程平台,遵循“前易后难、递进展开”的构建路径。核心课程在两阶段形成一一对应关系,高职阶段开设工程力学、地基与基础、建筑结构和建筑施工技术等专业核心课程,以让学生掌握本专业应具备的基础理论知识为目的;本科阶段在此基础上开设材料力学、结构力学、土力学与基础工程、混凝土结构基本原理、钢结构设计、施工方案设计与软件应用等专业核心课程。需要注意的是,本科阶段的课程大纲要充分考虑高职阶段的课程大纲,以理论和能力提升为目的、避免重复,重新组织教学内容、设置合理的学时。

对于实践课程平台,遵循“步步深入、求真务实”的构建路径。打造“一体两翼”实践课程体系(图2),“一体”是将5年作为一个整体配置实践课程,目标是让学生循序渐进,逐步将理论知识转化为实践能力;“两翼”是两学校分别根据自身特色设置的具体实践课程,充分调动学校资源,将实践课程教学目标做深做实。另外,当下国家正在大力推进“1+X”职业技能等级证书制度,在实践课程体系中,应考虑“书证融通”及证书衔接,高职阶段配置对应中级证书的实践课程,本科阶段配置对应高级证书的实践课程。