柔性化育人视角下地方院校商科专业教学管理问题及对策研究

作者: 何利娟 陈新秀

摘 要:在高等教育高质量发展背景下,地方院校商科专业在教学运行和管理方面存在实践教学活动开展受限、互联网应用于师生互动效果欠佳、课程缺乏“思政味”及基层教学组织学生培育功能弱化等问题,结合地方院校教学管理改革经验,通过产教深度融合,扎实开展实践教学;改革教学方法,利用互联网加强互动;推进课程思政,加强教师能力培训;深入调研,发挥基层教学组织功能等对策柔性地破解。

关键词:柔性化;地方院校;教学管理;商科专业;破解对策

中图分类号:G647 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)12-0096-04

Abstract: Under the background of the development of higher education quality, there are some problems in teaching operation and management of business major in local universities, including the limitation of practical teaching activities, the Internet is applied to the inefficiency of interaction between teachers and students, the curriculum lacks "ideological and political flavor", the function of student cultivation of grassroots teaching organization is weakened and so on. Combined with local universities teaching management reform experience, through some flexible solutions, including deep integration of production and education, we carry out solid implementation of practical teaching, reform teaching methods and use the Internet to enhance interaction. At the same time, we promote curriculum ideological and political, strengthen teacher ability training, do in-depth research and give play to the function of grassroots teaching organization and so on.

Keywords: flexibility; local universities; teaching management; business major; cracking countermeasure

2019年,教育部印发《关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》,要求各高校要坚持立德树人,把思想政治教育贯穿人才培养全过程,全面提高课程建设质量,改进实习运行机制,加强学生管理和服务[1]。这体现了国家对人才培养质量的要求上升到全方位视角,既强调德育、劳动,还注重实践和过程管理。在2022年全国高教处长会上,教育部高等教育司司长吴岩表示“教学改革改到深处是课程,改到痛处是教师”。可见,课程是人才培养的关键环节,教师是保证课堂教学质量的第一责任人,教学改革计划应当由教师落实到课堂,改革才不是空谈。商科专业的特点是理论性和实践性并重,课程与社会学、经济学、管理学及心理学等多学科交叉融合,培养学生获取知识、应用知识、创新创业和团队合作等能力,这些能力的培养来自课堂、实践及教学管理环境。如何帮助教师落实课堂教学改革,打造地方院校以学生为中心的教学管理环境,将教学改革推向纵深?在高等教育高质量发展背景下,管理者可借鉴柔性化育人理念打开思路。

一 柔性化育人理念的提出

柔性化是相对于刚性、僵硬而言的。柔性化育人是对缺乏灵活性的育人过程和管理方法的改进,注重人的情感,采用“信任、倾听、讨论、缓冲、渗透、创新”[2]等教育方法开展柔性教育教学管理活动。柔性化育人的显著特征是向学生传授“可转移”的技能,强调学生的首创意识、进取精神、解决问题能力及开发其他个人素质。该理念在大学教育的应用起始于20世纪90年代,美国一批大学管理者面对信息全球化背景和知识经济时代对人才的需求,开始探索大学教育发展的新思路,在实践中提出大学柔性化教育改革做法,如采用远程教育方法传播教学内容,打破地域对学习活动的阻隔;建立校园网络以便教师发布教学资料,学生完成相关学习任务;校企联合办学,提高人才培养对社会需求的适应性。国内也有不少柔性化育人研究,主要关注人才培养目标、课程体系、教学内容和教学方法等,而在平台、师资和环境等方面的柔性化育人研究较少,针对商科专业教学管理的柔性化研究更是薄弱。

二 地方院校商科专业教学管理存在的问题

据统计,截至2021年7月,全国共有西部地方本科院校211所,占西部普通本科高校309所中的68.29%,占我国本科院校1 272所中的16.59%。地方院校培养出来的毕业生大部分奋战在祖国一线工作岗位,他们能否在毕业后五年内达成预定培养目标是检验人才培养质量的重要指标。长久以来,地方院校由于地理位置不佳,所在地区经济欠发达,在办学中面临着教学资源稀缺、师资力量薄弱和管理模式滞后等短板,给商科专业的人才培养造成了阻力,也带来了教学运行和教学管理上的诸多问题。

(一) 商科专业实践教学活动开展受限

商科专业涵盖财务管理、国际经济与贸易、旅游管理和酒店管理等专业,商科专业人才培养的特点是主动对接市场需求,学生毕业时除了掌握专业知识,还需掌握创新创业、团队合作和流程管理等能力。这些能力的培养对实践环节的设计和实施提出了更高要求。实践教学不到位,一是平台缺乏,地方院校由于地域劣势、经济欠发达等因素导致校企合作程度不深,难以形成配套制度和措施,学生创新创业等能力的培养普遍缺乏企业深度参与,学生对产品的性能掌握、市场拓宽和营销策划等能力的掌握受限。二是商科专业人才培养方案执行不到位,由于师资变动及对实践环节缺乏重视,一些实践性强、实践学分较高的课程未能按照人才培养方案要求运用创新创业平台执行实践学时,导致课程在学生动手实操、团队协作和创新创造能力的培养上大打折扣。

(二) 互联网应用于师生互动效果欠佳

随着新型冠状病毒感染疫情过渡到后疫情时代,课堂教学更加紧密地依托互联网开展。许多地方院校为满足师生对互联网教学的需求,加大在线课程拍摄力度,并及时调整教学方案,鼓励并要求教师开展线上线下混合式教学。互联网应用于师生互动的效果仍然不佳,体现在:一是教师利用互联网教学有惰性,一些教师不愿以“直播”的方式上课,为完成教学任务则引用网络平台的视频、课件和题库等教学资源让学生学习,与学生直接的交流、解惑不足,导致学生对教学内容的理解、掌握不到位。二是师生互动体验不佳,因在线课程建设昂贵,仅对特色课程或一流专业覆盖课程优先安排制作,完成建设的在线课程数量少,多是以建好部分教学视频的“半成品”开展混合式教学,师生自由互动空间不足,教学时间也仅限课堂,缺乏互联网在课前预习、课后问答环节的拓展应用。三是互联网应用于教学的思维陈旧,课堂教学中以教师为主导使用互联网资源,学生的使用需求不受重视,许多地方院校仍 “一刀切”,禁止学生课堂看手机,认为课堂上手机和网络不能共存,导致学生不能实时运用互联网搜索有益知识解决脑海中随时产生的疑问,切断了学生在课堂上构建个性化知识体系的最佳时机,弱化了学生的中心地位。

(三) 商科专业课程缺乏“思政味”

课程思政元素的提取是有一定难度的,需经专门学习并对课程目标有精准认知。商科专业蕴含丰富独特的课程思政元素,如中国特色社会主义经济发展观、绿色发展观等,准确提取并厘清课程思政元素之间的逻辑关系是做好课程思政的关键。商科专业课程缺乏“思政味”的原因:一是教师的课程思政能力不足,课程思政研究不够深入,过于注重知识传授而忽略思政育人,缺少课程整体设计、融合方法和传递方式等方面的经验,凝练的思政元素多而杂,归类不恰当,主线不清晰,课堂中思政元素融入教学内容较为生硬,没有上出“思政味”,不同学科、专业及知识模块的课程思政融入点不同,商科专业教师在课程思政元素设计的切合性、独创性上缺乏系统培训,也导致提取课程思政元素时思维受限;二是管理者对课程思政的解读不到位,有的部门认为课程思政工作是二级学院和任课教师的事,在构建课程思政体系中作为不足,造成思政育人氛围营造效果不佳,为达成教育部“全面推进高校课程思政建设”新要求,有的管理者提出让任课教师在每堂课上专门用一分钟时间讲解思政内容,这是对课程思政建设内涵的错误理解,加重了思政内容与课程内容“两张皮”现象。

(四) 基层教学组织学生培育功能弱化

基层教学组织是学校开展教学管理活动的基本单位,包括教研室、教学团队和实验室(中心)等。地方院校基层教学组织以教研室为主导,一般任专业带头人为教研室负责人,其职责包括主持教研室日常工作、安排教师教学任务、组织考试命题和试卷批阅、教学改革和产学研合作、课程建设和专业建设等。而实际开展工作时,商科教研室负责人的职责与学院教务办、办公室有重叠,责权利边界不明确,“其他”事情多,如招生咨询、学生就业及激励措施等,许多教研室负责人认为自身酬劳与付出的劳动不相匹配,与辅导员、思政专员相比工作量大且酬劳过低,该岗位对职务晋升、职称评定、评优评先及访学进修帮助不大,缺少相关学习及管理上的培训,导致遇到问题不知如何有效应对。另外,教研室日常活动通常围绕教师开展,与学生的互动较少,这就难以发挥基层教学研究组织通过第二课堂、课余实践等形式培育学生的功能。

三 柔性化视角下地方院校商科专业教学管理问题破解对策

地方院校商科专业在教育教学改革中要以内涵式建设为引领,走“质量+特色”[3]的发展路径,善于利用互联网资源开展校企合作,按照“八个共同”培养应用型人才。柔性化育人理念引导我们遵循教学规律,尊重学生个体,充分利用有利资源如合作办学、互联网开展形式多样的教育教学改革,开展培养学生就业创业能力,提高学生学习成效的育人实践,改善教学管理中僵硬陈旧的做法,夯实地方院校人才培养薄弱环节。

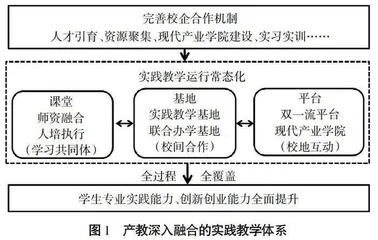

(一) 产教深度融合,扎实开展实践教学

完善校企合作配套机制,包括人才引育办法、资源聚集机制、现代产业学院建设方案、实习实训管理规定和校企合作细则等,加强制度文件实施过程管理,构建高质量校企合作人才培养体系。加强与本地特色行业及周边优势企业合作是地方院校打通课堂与基地的实践、实习和实训环节的有力做法,尤其强化师资的交流合作,引进优秀企业导师参与课堂、实践及毕业论文等教育教学全过程,让学生不出校门就能接触行业优秀创业者、管理者和技术员,同时选派教师赴企业实践,弥补商科专业教师缺乏企业经营管理经验的短板,缓解师资不稳定状况。开展校际合作,与高职院校、龙头企业联合办学,共同培养适应地区发展的应用型人才,提高学生的环境适应能力和实践创新能力,强化学校对区域经济发展的推动作用。深入开展商科专业定位对社会需求适应度、人才培养目标与课程设置匹配度社会调研,为人才培养方案修订提供科学依据,适当增加实践教学学分占比,合理制定实践大纲,有效执行人才培养方案,规范管理并减少教学异动。依托商科专业一流专业建设点、优势特色专业和一流课程,充分利用校内实验、实训平台如新道创新创业平台、虚拟仿真综合实验等开展教育教学,让学生掌握岗位相关理论知识、技能,养成善于沟通、合作、管理和创新的素质,并将这些“可转移性技能”应用在个人今后发展及终身学习中,如图1所示。贺州学院作为地方院校典型代表,依托旅游管理国家级一流专业建设点、康养旅游自治区级示范性现代产业学院、工商管理类自治区级优势特色专业群、财务管理一流本科专业等商科平台,充分利用新道创新创业实训实验资源,培养学生的实践动手能力和创新创业能力,教师伍美玉[4]在经管类课程教学中应用先天特质沙盘“将专业知识与学生的实际生活体验相结合,使学生有‘代入感’‘体验感’”,学生好评不断,商科专业逐渐沉淀了一批高水平自治区级高等教育教学成果。