能源类专业本科生培养体系综合优化探索

作者: 潘明章

摘 要:工业发展面临向绿色化、智能化和可持续化的方向快速转型,高校作为科研和教学的前沿阵地,亟需改革传统的与新经济形式不适应的人才培养方式,培养出具有实践、创新、表达、思考能力的优秀本科人才以满足社会经济发展的需要。因此,该文提出以“优化基石-层次培养-动态反馈”为思路的人才培养体系优化方案,指出现阶段能源类专业在教学体系、实践环境等方面的不足,通过“优化基石”夯实人才培养土壤;“层次培养”高效精准培养人才;“动态反馈”实时更新人才培养体系,向能源科技前沿、产业发展不断看齐。

关键词:人才培养;本科生;高等教育质量;能源与动力工程;体系优化方案

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)14-0030-05

Abstract: Industrial development is rapidly transforming towards green, intelligent and sustainable development. Research and teaching at colleges and universities must be reformed urgently to meet the demands of the new economic form and cultivate talents with practical, innovative, and excellent ability who can express themselves and think critically to meet the needs of society and the economy. Therefore, This paper puts forward an optimization scheme of talent cultivation system based on the idea of "optimization cornerstone - hierarchical cultivation - dynamic feedback", points out the deficiencies in teaching system and practice environment of energy majors at the present stage, and compels the soil of talent cultivation through "optimization cornerstone", efficiently and accurately trains talents through "level training", update the talent training system in real time through "dynamic feedback" to the forefront of energy technology and industrial development, constantly aligning with the frontiers of energy technology and industrial development.

Keywords: talent training; undergraduate; higher education quality; energy and power engineering; system optimization scheme

新世纪以来,世界能源结构低碳化转型加速推进、能源系统多元化迭代蓬勃演进、能源产业智能化升级进程加快、我国能源系统面临全新变革需要,迫切要求进一步增强科技创新引领和战略支撑作用,全面提高能源产业基础高级化和产业链现代化水平[1]。产业变革的主力是具有先进性、创新性的高素质人才,这其中的主体和源泉又是高质量的本科生,因此,本科人才培养体系的建立与优化至关重要。

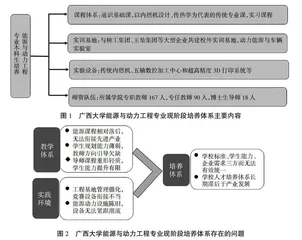

然而,目前广西大学人才培养体系仍存在一些漏洞,集中体现在三方面。从教学体系上来说,能源动力专业缺乏前沿先进的课程体系,不足以与新兴的能源产业衔接,其次教学方式单一化,无法充分利用线上教学更易突破时空限制和线下教学临场化及高互动性的优点。管理体制方面,工程训练基地单一服务于各专业的金工实习,无法与各专业竞赛及项目有机结合,造成设备闲置,资源浪费。最终在能源与动力工程专业人才培养上呈现出学校标准、学生能力、企业需求三方面无法有效统一以及学校人才培养体系长期滞后于产业发展的问题。

鉴于此,本文提出“优化基石-层次培养-动态反馈”的能源与动力工程本科生培养体系优化思路。其中“优化基石”针对人才培养体系中教学体系、管理体制和硬件设施进行协同优化,解决人才培养体系缺乏土壤基础的问题;“层次培养”解决学校标准、学生能力、企业需求三方面无法有效统一的问题;“动态反馈”解决学校人才培养体系滞后于社会工业发展和企业需求的问题。

一 能源与动力工程专业教学体系存在的问题

能源与动力工程专业培养目标为使本科生成为具备动力工程及工程热物理学科宽厚基础理论,系统掌握能源高效转化与洁净利用、内燃机工程专业知识,能从事能源领域与内燃机的科学研究、技术开发、设计制造、运行控制、教学和管理等工作,富有社会责任感,具有国际视野、创新精神、工程实践能力和竞争意识的高级专门人才。

广西大学目前人才培养体系包含课程体系,实训基地、实验设备及师资队伍等主要要素(图1),其中课程体系是以传统内燃机设计和传热学为代表的专业课程以及实习课程,实践要素包括与玉柴、柳工共建的实训基地和传统内燃机设备。与目前社会新兴能源产业发展现状、格局相比,广西大学现在的能源动力人才培养体系滞后于产业发展,导致学校标准、学生能力、企业需求三方面无法形成有效统一,其突出问题具体体现在以下几点(图2)。

(一) 教学方面问题

1 能源课程相对落后,无法衔接先进产业

世界能源发展格局向着低碳化和清洁化不断推进,在政策支持下风电、水电、核能、氢能、潮汐能和光伏发电等新型清洁能源也在全国范围内得到基本应用,尤其是广西因其多山、靠海、多水的独特地理特性使得潮汐能、水电能和太阳能有了得天独厚的发展条件,《广西新能源产业发展规划》已明确指出核电、生物质能等清洁能源未来在广西区内将得到重点应用[2]。然而广西大学能源与动力工程专业在课程设置上仍以内燃机设计等传统课程为主体,缺乏对新型能源课程的补充与实践应用,本科生培养无法支撑广西区内对新能源产业人才需求。

2 线上教学模式单一,单向交流反馈缺失

线上教育作为高等教育的重要组成部分,一直以来都是作为课堂教学的补充和拓展。然而由于不断加重的严峻疫情形式,导致线上教学渐渐成为教学主体,教学形式的突然转变增加了师生课堂交流的不适应性,其次线上教学模式过于单一,仅停留在通过课堂软件向学生单向输出知识的阶段,学生无法亲自进行光伏、光热发电实验及新能源控制系统实训操作,致使能源动力专业学生培养中实践演练环节缺失。

3 导师课程重形轻质,学生能力提升有限

现阶段通过导师制度参与科研项目是本科生提升其科研创新能力的基本途径。然而广西大学新兴导师课程的实施方案存在大而不精,只有骨架,没有血肉的问题,即特色课程虽有基本框架,但实施细节尚有不足之处。一是阶段性培养目标不明确,由于导师时间精力有限,而本科生又没有硬性的论文和成果要求,导致导师疏于制定本科生培养方案。二是监督和考核机制不完善,当前本科生的考核系统中,并未明确设置与科研工作有关的监督考核机制,本科生只能通过自我管理完成工作,当遇到无法解决的困难时,畏惧情绪加剧,容易导致其对科研失去信心。

(二) 管理体制问题

工程基地管理僵化,竞赛设备衔接不当。工程训练中心作为高校中实施工程教育的实践教学平台,可以给与大学生以工程实践的教育、工业制造的了解、工业文化的体验,是培养学生实践能力和创新意识的重要教育环节。然而目前工程训练基地管理不当,不能与竞赛项目高效协调,大设备加工大工件的材料成本高,高端设备的维修成本高,因此轻易不敢让学生操作,参加能源动力相关竞赛的学生制造参赛作品的材料要从网上购买并委托校外加工,而工程训练中心的设备却长期闲置不用,极大地限制了学生的动手实践能力。

(三) 硬件设施问题

能源动力设施陈旧,设备无法紧跟潮流。广西大学能源动力专业硬件设施主要是内燃机等传统动力设备,缺少紧跟社会产业发展的新型设备如太阳能发电设备、光伏发电制氢设备和智慧能源系统模型等。导致能源类本科生在校内实习中,只能进行以加工小锤子为主的生产实习,限制了学生对前沿能源设备的认知与实践。其次学院缺乏前沿能源动力工程实验室,无法与广西区内特色能源优势进行产学结合,如缺乏进行产糖后废弃甘蔗杆利用的生物质能转化研究实验室、利用广西区内多山多水特点的风力水力发电技术的研究实验室,或是适用于分布高山丘陵地区的光伏发电实验室等。

二 构建以“优化基石-层次培养-动态反馈”为思路的人才培养体系优化方案

(一) 实施“优化基石”,夯实人才培养土壤基石

教学、管理和设施是人才培养的底层构架,也是关乎人才培养质量成效的关键一环,教育基础决定人才培养上层建筑。因此,为实现自下而上的能源与动力工程人才培养体系优化,需先从教学体系、管理模式和硬件设施三方面入手(图3)。

1 教学体系优化

能源与动力工程专业教学优化以课程内容优化为重点,紧跟能源产业发展方向,以就业和科研兴趣设置系统必修及选修课程。如新能源动力课程系列可设置以新能源汽车构造、电工电子技术等课程为主干必修课,将汽车电控技术、动力电池与驱动电机、汽车新能源与节能技术等作为辅助选修课。同时,为避免因课程过多导致教学时长过冗,师资力量不足, 可以尝试将同一系列选修课进行合并,比如将动力电池与节能技术进行合并,教师可以在实际教学中将两部分进行关联,综合讲解,达到兼顾教学时长和使学生系统全面了解新能源方向的效果。

其次,建设“双师型”教师队伍,目前高校教师存在理论知识夯实而实践经验相对不足问题,需要建立“双师型”教师培养体制。要以引进实战经验丰富的企业工程师作为实践导师为重点,以能源与动力工程专业为例,要着重关注当前社会经济发展和工业发展动向,迎合社会新兴行业对高质量人才的需求,聘请在新能源行业如新能源汽车,核能、光伏发电等行业资深的企业工程师,为学生传授能源与动力行业前沿科技进展,拓宽学生视野,激发学生实践积极性,从根本上缓解教学上理论和实践之间缺乏交互的情况。

2 管理体制优化

建立具有灵活性、开放性的实验室设备管理体制。为改变工程训练中心除金工实习时段外长期闲置的状况,提高设备利用率,加强学生工程实践能力,实行开放制。其性质有两层含义,一是具有对象开放性,二是具有时间开放性。对象开放性是面向全体广西大学师生,含括本硕博各层次,理工科各专业,任何有项目加工需要、竞赛模型制作需要的师生都可申请使用工程训练中心设备及材料。比如参加“全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛”的学生可以申请使用工程训练中心的材料及设备,加工项目或竞赛模型,申请形式上采用线上+线下结合,充分发挥线上的便捷性以及线下的应急性。时间开放性的含义关键在于“化整为零”,将以往工程训练中心只集中在某一时间段开放的且仅针对金工实习的制度,转变为全时期开放。

3 硬件设施优化

硬件设施是发挥学生实践能力的重要载体,主要的实践平台类型包括校内实践教学平台、校企共建共管实践基地和创新创业孵化平台。目前,广西大学能源与动力工程专业亟需跟进社会科技发展潮流,建立新能源汽车动力总成实验室,实现与机械工程实验教学中心和机械工程虚拟仿真中心之间的优势互补,构建机械-能源动力之间的学科交叉的外部保障。