专业学位研究生实践能力培养的几点思考

作者: 薛建彬 王璐 苏建宁

摘 要:当前我国的专业学位教育体系已初步形成,正处于调整变化期,现主要解决产教融合,学术性与职业性高度统一的问题。为精准定位专业学位研究生的培养目标,突出专业学位的培养特色,该文以研究生教育分类培养为导向,以实践能力培养为抓手,着重分析目前专业学位研究生实践能力培养现状及制约因素,并在政策制定、导师选聘、课程设置和奖学金评定等方面提出相关建议,为专业学位研究生实践能力的提升提供参考。

关键词:专业学位;实践能力;分类培养;奖学金评定;研究生培养

中图分类号:G643 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)14-0039-04

Abstract: At present, China's professional degree education system has been initially formed and is in the period of adjustment and change. Now, it mainly solves the problems of the integration of enterprises with vocational schools and universities, and the high degree of academic and professional unity. In order to accurately locate the cultivation objectives of professional degree postgraduates and highlight the training characteristics of professional degree, this paper takes the classified cultivation of graduate education as the guide, and focuses on the education of practice ability, and mainly analyzes the current situation and the factors restricting the practical ability training of professional degree postgraduates, and puts forward relevant suggestions in the aspects of policy formulation, tutor selection, curriculum provision and scholarship evaluation, which provides references for the improvement of practical ability of professional degree postgraduates.

Keywords: professional degree; practical ability; classified cultivation; scholarship evaluation; postgraduate education

专业学位旨在为社会特定领域培养具有较强专业能力和职业素养的高层次应用型专门人才。我国自1991年开设专业学位以来,在培养模式、培养质量、保障机制等方面历经长足发展,专业学位体系已经初步形成。但与发达国家相比,我国的专业学位研究生教育起步较晚,尚处于变革和调整变化期。目前,我国的专业学位研究生教育开始转向内涵建设,专业学位的发展研究已成为近年来高等教育研究领域中的热点,可将相关的研究概括为三个主流方向:探索培养模式方法途径、教育质量保障体系建设及实践能力培养配套研究。其中,实践能力培养相关研究是重点。

一 专业学位研究生实践能力培养现状

经过30多年的发展,我国的专业学位研究生教育快速增长,已基本形成专业学位与学术学位并重的发展格局[1]。《专业学位研究生教育发展方案(2020—2025)》中明确,到2025年,我国专业学位研究生招生规模进一步扩大(在硕士研究生招生总规模中占比将达2/3左右),专业学位将成为今后研究生教育的主流。但由于我国的专业学位办学时间不长,高校认知存有误区,特别是部分高校对培养目标认识不到位,专业定位不清晰。与此同时,现行的学术学位研究生培养模式已近趋完善,高校在实际办学过程中,对学术学位和专业学位的培养模式甚至完全没有区分,这就导致专业学位研究生培养质量不高,培养模式仍不完善。

(一) 未形成独立的课程体系

目前,大多数研究生培养单位在专业学位研究生的课程体系设置上与学术学位区别不大。授课多数与学术型研究生同步进行,授课模式相同,授课内容大多与学术型研究生一样偏重理论,与行业产业实践的融合度不够,实践性的特色未能充分体现。一些围绕实际工程问题所开设的实践课程、聚焦行业重难点的案例课程、培养在校生更具竞争力的职业素养课程及工程应用类课程占比不高,课程体系仍需更新优化。

(二) 实践基地培养流于形式

专业学位研究生可以通过多种方式进行工程实践活动,如:产学研用一体化平台、联合培养基地、导师的科研项目,以及自行寻找与所学专业相关的实践单位等。但相比于学生自发进行的实践活动而言,校企联合培养的研究生实践基地具有安全性高、可操作性强、能够满足学生所学专业的培养要求等优点[2],成为了高校对专业学位研究生实践能力培育的重要载体。现行的专业学位研究生培养模式中,缺乏必要的过程管理,督导机制仍不健全,工程实践没有针对性和实操性,实践效果大打折扣,学生的实际工作能力提升空间有限[3]。

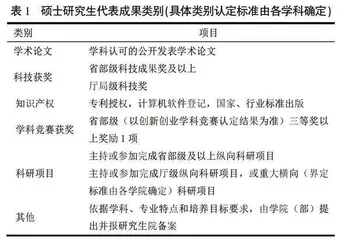

(三) 奖助学金评定处于劣势

目前,绝大多数研究生培养单位在制定学业奖学金评定细则时,没有区分专业学位研究生和学术学位研究生,加分项偏重于学术成果,没有用心做好实践能力的考核,致使很多专业学位研究生,尤其是学习能力较强的学生主观上偏向于学术研究,而不愿意花费时间去进行实践训练,只希望能在评奖学金时有绝对的竞争力。而这些学生如果能严格落实培养计划的实践训练,本应对专业学位研究生实践能力的探索是个很好的助力。另一方面,那些基础较弱的专业学位研究生,因专业学位研究生的毕业要求低,就抱着“混学位”的想法度日。这就使得专业学位研究生培养目标不明确,培养质量良莠不齐。

(四) 社会认同度普遍偏低

从多数研究生培养单位的招生政策和录取办法不难看出,与学术学位研究生相比,我国对专业学位研究生的理论基础和专业知识要求比较低,录取时对实践能力也基本没有要求。入学后,不管是在课程考核还是在毕业要求上,专业学位研究生也普遍比学术型研究生的要求低。工作后,专业学位研究生的实际工作能力与工作单位的预期不相符,就业能力和竞争力不足。故而,专业学位研究生的社会认可度不高。

二 制约专业学位研究生实践能力提升的原因分析

通过调查研究法和文献研究法,笔者将专业学位研究生培养中实践能力没有落实到实处归结为以下两方面主要原因。

(一) 政策执行不力,企业参与不积极

20世纪90年代以来,同比学术学位教育制度,国家教育部门陆续出台了一系列政策和实施方案,对专业学位研究生教育进行引导和规范。但相当一部分培养单位在贯彻过程中重视不够、领悟不深、执行不力。究其原因,一方面部分政策仅仅停留在宏观设计上,操作性详实度不够,培养单位只能“摸着石头过河”[4];另一方面,培养单位没有根据上位法制定配套的校级实施办法或细则,有的实施办法和细则持续时间不长,未能一以贯之、落实到位,导致顶层设计与实际效果存在较大差距[5]。

这一点在专业学位硕士研究生校企联合培养实践基地的建设中表现尤为突出。由于专业学位硕士研究生的培养对实践教学资源的要求更多、依赖性更强,而高等学校自身不能独立解决实践教学资源和教学平台的问题。就实践基地的建设而言,学校即便是制定了相应的规章制度,但这些规章制度对企业并不具有约束力,企业没有主观意愿参与实践基地建设,只会让实践基地流于形式,挂牌时“雷声大”,培养学生时“雨点小”。因此,仅把政策的执行寄希望于专业学位研究生教育利益相关者的积极主动性上,未必是稳妥可靠的做法。

(二) 高校管理缺失,导师不够重视

当前的教育环境下,在对学术型和专业型两类研究生的培养定位和培养细则等的把握和执行上,高校等培养单位及研究生导师均存在理解不够准确、执行不够彻底的现象。

一方面,高校或院系的实践基地建设主要依靠的是校友资源或领导的私人社会关系,为了避免资源的浪费,维持长久的业务关系,有时为了不得罪人,实践基地对专业学位研究生的培养一般只注重形式,对培养内容一般没有更新和监督,随着生源的扩大,基地的建设沦为了“走过场”甚至“作秀”,导致专业学位研究生培养的实践资源匮乏,实践平台不足[6]。

另一方面,我国专业学位研究生教育实行的是“双导师制”(即校内导师和校外导师联合指导)。一般来说,校内导师具备较为完善的理论知识,主要负责校内培养计划制定、研究方向选择和学位论文指导等工作;校外导师具备较强的实践能力,参与实践教学、课题研究和学位论文指导等工作。虽然“双导师制”为专业学位研究生的培养提供了制度保障,但在具体职责分工上,仍然是以校内导师为主。在现今高校的科研考核机制下,校内导师通常将专业学位研究生的培养目标和培养方式与学科专业建设挂钩,“学术至上”的思维模式根深蒂固、影响深远。他们在专业学位研究生的授课过程中,内容偏向于理论传输,理论与实践权重不合理;在学业指导上,侧重于学术化,没有提供差异化指导;在论文选题和把握上,与专业学位研究生教育的培养目标要求不相符。

三 提升专业学位研究生实践能力的路径选择

(一) 政府应合理制定政策,促进基地建设的标准化

人才的培养不仅是高校的义务,更是全社会的责任,还需要全社会的共同参与。政府作为教育事业的护航人和研究生教育的最大获益者,应在专业学位研究生的培养上制定更为灵活的政策框架,通过加入利益诉求,彰显政府和国家意志。例如,政府可考虑成立由政府代表、企业代表、高校代表等多方人员构成的专项研究小组,基于“三动力模型”[7]制定相应的政策法规,正确处理和协调各利益相关群体之间的关系及其利益博弈,做到既有政策支持,又有资金投入,用经济和制度的手段充分调动和发挥企业参与产教融合的积极性,保障校企合作关系的持续有效运行。通过对政策的制定和执行进行规范,确保校企共建实践基地能够有效实施,从而促进校企共建实践基地的标准化建设。

专业学位研究生教育的发展始终是政府在发挥主导作用,政府的认可、支持和投入为专业学位研究生教育获得学校、企业和社会的普遍认同提供了基础原动力。政府通过积极构建多元化投入保障机制,对不同规模的行业企业平等对待,引导其积极参与专业学位研究生教育,鼓励参与形式的多样化,对主动踊跃参与的企业在财政补贴、经费发放、税收减免返还、企业社会负担的转移等方面提供优待和扶持;定期组织召开由多方参加的研讨会,开诚布公、信息公开,协调好多方关系,化解难题,吸引社会各届的积极参与,赢得社会的广泛关注和认同,促进校企共建培养基地的健康运行和良性发展。

(二) 高校应进一步明确培养目标,实现研究生的分类培养

1 明确实践能力培养的核心地位

高校要对专业学位研究生的培养目标和培养定位再学习再认识,以实践能力培养为重点,以产学结合为途径,与专业学位有关的各项培养制度均围绕实践能力的培养而制定,深度挖掘和同一个城市的企事业单位之间的合作关系,积极主动的和企事业单位建立良好的互动,优势互补,协同发展,切实打造实践能力培养的核心作用,在培养的各个环节将学生的实践能力培养落到实处。也可以在校内设置专门负责专业学位研究生培养的职能部门,与学术型研究生的管理分开独立运行,从招生、培养、就业全流程为专业学位研究生提供更加专业化的管理和服务,有助于专业学位研究生的分类培养。