基于“三步递进、三环融合”的新工科创新人才培养体系构建研究

作者: 胡克用 杨华云 王李冬

摘 要:当今新形势下的科技革命与产业革命正在迅速地加以推进,在此背景下如何培养能担当起新时代建设任务的新工科人才是高等教育的当务之急。因此,该研究提出“三步递进、三环融合”的新工科专业创新培养体系,在政策制定、课程设置、实践教学、校企联合和师资建设等方面环环相扣,从人才培养方案的顶层设计,再到五维角度的具体举措,分别为:紧抓立体式课程建设,构建“三步递进”梯度式的创新能力,实践“三环融合”校企协同育人方式,加强师资队伍建设,全方位评价育人效果。五维角度的举措逐层推进,最终实现新工科人才培养目标,为其他院校人才培养提供一定的借鉴意义。

关键词:新工科;人才培养;创新;协同育人;实践教学

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)14-0065-05

Abstract: The technological revolution and industrial revolution are being rapidly promoted. Under this background, how to cultivate new engineering talents who can undertake the construction task of the new era is the top priority of higher education. Therefore, this study proposes a "three-step progressive and three-ring integration" innovative training system for new engineering majors, which is linked in policy-making, curriculum setting, practical teaching, school and enterprise integration, teacher construction and other aspects. From the top-level design of talent training program to the specific measures, the specific measures from the five-dimensional perspective are to pay close attention to the three-dimensional curriculum construction, build the gradient innovation ability based on the "three-step progressive", practice the school and enterprise collaborative method based on the "three-ring integration", strengthen the construction of teaching staff, and comprehensively evaluate the education effect. The measures from the five-dimensional perspective are promoted layer by layer, and finally achieve the goal of talent training of new engineering, which provides a certain reference for talent training in other colleges and universities.

Keywords: new engineering; talent training; innovation; collaborative education; practice teaching

当前,全球制造业核心技术正在进行悄无声息的改变,新形势下的科技革命与产业革命正在迅速地加以推进,新技术如物联网、人工智能、区块链和数字孪生等也正在渗透入我们生活中的方方面面。在此种形势下,一些发达国家纷纷出台优惠政策,引导制造业回流以及进一步升级换代[1-3]。面对着工业4.0的挑战,我国积极作出相应措施,提出了“中国制造2025”战略,随之出台了《中国制造2025》等系列文件,而且将中国制造2025的突破口重点放在信息技术与制造深度融合的“互联网+”上[4]。在此背景下,为新经济、新技术培养具有创新、创业能力的,能够担当新时代建设任务的新工科人才是高等教育的当务之急[5-6]。

2017年,教育部为推进新工科的专业发展陆续出台了一系列重要措施[7],比如说“复旦共识”“天大行动”“北京指南”。2019年,工业和信息化部等13个部门联合出台了推动制造业提升的专项行动计划。2020年,人力资源和社会保障部等3个部门联合发布了关于智能制造工程技术人员等16个新型的职业。这些措施的发布已经为新工科人才培养指明了清晰的方向。

然而在具体落实方面,许多院校在新工科人才培养上仍存在教育理念相对落后、培养机制不够健全、教学方法单一和实践训练不太重视等问题。主要体现在以下几个方面:一是思想观念陈旧。部分教师对于新工科的认识不足,仍然照搬之前以理论教学为主的方式。二是课程体系不够与时俱进。新工科专业的课程设置要紧密联系社会急需的内容,然而目前对于人才综合能力和素质的培养仍显得简单化。三是教学模式不够创新。教学中不但需要传授专业的知识和方法,而且也需要融入课程思政的教育与人文学科的修养。教学中不但只是在课堂中传授知识,而且也可以把课堂搬到工厂、实验室等场所。四是师资队伍实践经验缺少。新工科教育对于教师的创新意识、综合能力要求较高,既要求具备相关学科的理论知识,又要具备一定的实践工作经验,但是目前高校中大部分教师从学校一毕业就进入学校任职,缺乏相应的实践工作经验。

为了解决上述问题,本文提出了“三步递进、三环融合”的新工科专业创新培养体系,在政策制定、课程设置、实践教学、校企联合和师资建设等方面环环相扣,从人才培养方案的顶层设计,再到具体举措,逐层推进,最终达到新时代新工科人才的培养目标。

一 新工科人才培养体系的构建

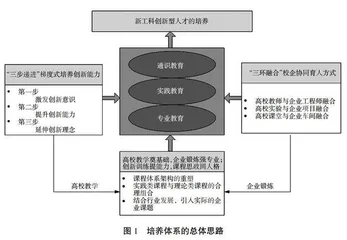

针对现有人才培养模式和教学模式中存在的问题,本研究试图从高校教学和企业锻炼两个层面出发,构建“三步递进”的梯度式创新能力培养模式及“三环融合”的校企协同育人方式,充分发挥高校与企业在培养新工科人才上的各自优势,重视理论教学与工程实践,专业课程中融入思政元素,加强创新创业训练,在通识教育、实践教育和专业教育一起发力,紧随行业与时代的发展脉搏,培养出国家与地区急需的新工科人才,培养体系的总体思路如图1所示。

二 五维方案的实施

(一) 紧抓课程建设,固牢教学根基

课程建设是人才培养的基础,以工科专业类教学质量国家标准作为参考规范,来设计规划新工科专业的课程设置方案,构建“3+2+X”全方位、立体式的课程体系,其基本框架如图2所示。其组成结构,可以用“三横二纵X延伸”来形容。“三横”指的是横向三大体系:理论教学体系、实践教学体系和创新创业教学体系。“二纵”指的是纵向二大平台:通识教育平台、专业教育平台。“X延伸”指的是在此基础上延伸出来的X个专业方向。在课程设置上由必修课和选修课合理搭配而成。在创新创业能力培养上融合知识、能力和素质的全面提高。在专业教学内容的安排上,将思政教育元素、教学训练及教学主体活动等内容都嵌入专业课程之中,并且通过实践训练来深化学生对于专业理论的吸收与理解。

在构架好新工科人才培养教学体系基础上,我们要进行课程设置的顶层设计,提出“重视理论—突出实践—培养创新”的改革思路,将创新能力、思政元素和职业素养等内容融入专业教学中,完善新工科人才培养的课程体系。一是健全基础课程,要将大学生职业发展与规划、思想教育和大学生创新创业等列入基础必修课程,贯穿整个人才培养的全过程;二是开设实践训练、创新思维训练等课程作为学生的课外选修课,课外选修的学分纳入学生毕业的必要条件,促使学生进行相关的训练;三是完善通识教育与专业教育的平台,除了高校拥有各种教学类型的实验室,还要鼓励学生成立各类专业协会、兴趣社团小组和创新创业俱乐部等,定期开展一些讲座论坛,进行学科竞赛、学生科研的辅导,展示学生近期的作品成果,激发起学生潜在的学习热情。

(二) 构建“三步递进”梯度式的创新能力培养

高校不仅要完善新工科人才培养体系的课程设置,更注重在校就要培养学生的创新能力。从具体落实方案上看,我们可以分成“三步走”来完成。第一步,大学生刚刚入校的第一年里,可以通过“专业导学课”“社团作品展览活动”“作品制作观摩活动”及参加学校组织的各类论坛,来营造一种创新的学习氛围。这一阶段的活动,主要让学生们切身感受与体验到,原来创新就在我们身边的方方面面,从而激发起学生们深埋在骨子里的那种创新意识。第二步,大学生入校的第二、三年里,可以通过各类学科竞赛,例如“互联网+”“挑战杯”等竞赛为驱动载体,以赛促创新。参赛队员合理搭配,由高年级学长学姐来带动低年级学弟学妹一同参与研究。也可以通过参加各类学生科研项目,或参与老师的科研项目,有针对性地提升部分学生的创新能力。第三步,在大学第四年,有了前两个阶段的积累之后,这是众多创新成果产生的时候,例如学生申请专利、公开发表论文,甚至有些学生可以直接参与到企业的研发课题组中,通过如此来延伸学生们的科研创新能力。当然,这样的教学培养安排上需要有一个专门的管理部门来统筹,可以在教学部门中设立一个创新实践管理办公室,来进行项目的资助、管理和考核等一系列工作。在配套的制度方面,设立课题的导师制,以及建立项目管理的“培养—管理—考评”体制与奖教金、奖学金的评审制度,来保障学生创新能力的层层推进,最终形成“三步递进”梯度式的培养目标,具体如图3所示。四年周期可实现本专业创新训练和创新能力培养的全覆盖和广泛参与,不同阶段中的学生在同一小组中,会担任不同角色,由高年级学生带动低年级学生,从而形成一个良性的互动循环,并遵循由基础—中级—高级的原则,通过项目协作实现“感受与体验—实践与训练—创新与探究”的递进式创新能力培养。

(三) 实践“三环融合”校企协同育人方式

除了构建“三步递进”阶梯式大学生创新能力,我们还要积极与外界互动,了解企业目前急需的人才所应具有的职业素养。通过高校教师与企业工程师的融合、高校实验与企业项目的融合和高校课堂与企业车间的融合等方式,来实现“三环融合”的校企协同育人机制。在这个协同过程中,充分利用企业行业的资源优势,发挥高校的人才优势,整体树立“校企联合培养、社会用人”的双赢理念。鼓励高校青年教师加强工程实践能力训练,吸收企业骨干参与学校教学活动与人才培养方案的制定。依托校企科研合作共建产学研平台,开展学生的创新创业与实践训练,有些技术成果可以直接转化为企业的生产力。在实验室与企业车间的融合方面,可以结合企业的生产与加工需要,由校企共同资助、共同研发和共同实践来联合培养学生,企业也可以通过类似“订单式”的合同,来提前预约与选用毕业生加盟企业。这种“三环融合”的校企全方位协同育人,具体如图4所示。“三环融合”之间并不是孤立的,三环紧扣,互为一体,既有平台的融合、课题的融合,还有人员的融合,实现了从平台融合到人员融合再到课题融合的全面协作,最终实现合作双赢的战略目标。

(四) 加强师资队伍建设

为了更好地践行新工科人才培养,构建一支专业理论扎实、实践能力突出和创新意识强烈的教师队伍是先决条件。目前,“双师型”的教师特色比较符合新工科人才培养中的教师能力要求,在具体实施过程中,可以从以下几个方面来加强本校的师资队伍建设。