河流模拟线下一流课程建设研究与探索

作者: 张晓雷 张羽 王鹏涛

摘 要:课程不仅是高等学校教学建设的基础,也是人才培养的核心要素,课程建设质量直接决定人才培养质量。在专业认证、“双一流”建设及新工科建设的大背景下,以华北水利水电大学河流模拟课程为例,从课程内容、课程资源、教学团队、教学模式、课程评价及改革成效六个方面详细阐述线下一流课程的建设情况,并对课程建设的特色和创新进行归纳,以期能为工科类线下一流课程建设工作提供参考。

关键词:河流模拟;线下;一流课程;课程建设;人才培养

Abstract: Curriculum is not only the basis of teaching construction in colleges and universities, but also the core element of personnel training. The quality of curriculum construction directly determines the quality of personnel training. Under the background of professional certification, "double first-class" construction and new engineering construction, taking the River Simulation course of North China University of Water Conservancy and Hydropower as an example, the construction of offline first-class courses is elaborated in detail from six aspects: course content, curriculum resources, teaching team, teaching mode, course evaluation and reform effectiveness, and the characteristics and innovations of course construction are summarized. It is expected to provide reference for the construction of offline first-class courses in engineering.

Keywords: River Simulation; offline; first-class courses; course construction; talent training

工程教育专业认证是工程专业人才培养过程中的重要环节,旨在通过改进人才需要的知识结构、学生所需要的专业思维结构,教师的教学方式方法、教学内容等,实现专业自身内部的结构优化,最终实现人才培养质量的提高[1]。“新工科”这一概念自2016年提出不到一年时间就先后形成了“复旦共识”与“天大行动”[2],2017年,教育部发布《关于开展新工科研究与实践的通知》[3]。2019年,教育部提出全面开展一流本科课程建设,树立课程建设新理念,推进课程改革创新的目标[4]。其中,线下一流课程建设对课程改革与质量提升有着重要的作用,高校建设线下一流课程势在必行。线下一流课程主要指以面授为主的课程,以提升学生综合能力为重点,重塑课程内容,创新教学方法,打破课堂沉默状态,焕发课堂生机活力,较好发挥课堂教学主阵地、主渠道、主战场作用[5]。这类课程强调改革传统线下课堂教学,突出以学生为中心,鼓励增加体现多学科思维融合、产业技术与学科理论融合、跨专业能力融合、多学科项目实践融合的教学内容,注重教学方法创新,深入开展师生、生生互动交流,焕发课堂生机活力。

本文以河流模拟课程为例,结合作者的教学实践,阐明传统专业课程教学过程中存在的问题及改进措施,对其线下一流课程的建设路径进行了研究与探索。

一 课程建设情况

河流模拟是根据港口航道与海岸工程专业的发展和行业的需求,为了研究河流模拟的基础理论知识,包括河流模拟的基本原理、模拟技术及河工模型试验的基本操作方法,使之更好地运用模拟技术解决实际工程问题,特此开设的课程。

华北水利水电大学港口航道与海岸工程专业作为国家级一流本科专业建设点,一直以来把专业课程建设放在重要位置,不断提高课程建设质量,服务人才培养目标。河流模拟作为港口航道与海岸工程专业主干课程,课程建设取得了一定的成果,但是依然存在不足之处:例如,①本课程教材一直使用1990年水利电力出版社出版,谢鉴衡院士主编的《河流模拟》一书,该书作为介绍河流模拟技术的主流教材,除了系统阐述河流模拟基本理论外,也注重介绍我国河流模拟技术的经验和成果。但是由于该书出版时间较早,以及河流模拟技术近30年的高速发展,已经不能较好地反映河流模拟领域出现的新方法、新技术、新成果。因此本课程亟需一本既能够反映基本理论又能够反映河流模拟领域“三新”的教材,然而,现今的图书市场上并不能找到一本满足上述需求的教材。作者认为,随着一流课程的建设,可以通过自编教材这一途径解决教材内容陈旧、与新时期教学目标不相适应的问题,更好服务于一流课程、一流专业、一流学科的建设工作。②本课程的课程设计实践环节案例单一,历年来均使用南沙干流某水库一个工程案例来进行水库一维水沙数学模型冲淤计算,缺乏一定的多样性与选择性,本工程案例在数值模拟理论应用上能够基本满足实践需求,初步达到了锻炼目的,但是针对探究能力强并有较高学习需求的同学来说,不能更好地锻炼此类学生的创新能力。针对这一问题,作者认为可以在水库一维水沙数学模型的基础上增加有支流汇入的一维水沙数学模型、河道型一维水沙数学模型、简单平面二维水沙数学模型等不同挑战度的模型,并以此构建课程设计模型案例库,满足不同学生的多样化需求,实现课程的高阶性、创新性以及挑战度。

为配合港口航道与海岸工程专业认证的要求,以社会需求和行业发展为导向,本课程的教学大纲经过多次修改和完善,在明确的教学目标下,以学生为中心,形成了更加合理的授课方式和考核形式。

(一) 课程定位与目标

河流模拟课程定位为港口航道与海岸工程专业的一门专业核心课,课程共有40学时课堂教学内容,另外还安排有1学分的课程设计。课堂教学内容主要介绍河流模拟技术,分为数学模型与河工模型两部分。前者包括基本方程式、数值方法基础、一维及平面二维泥沙数学模型;后者包括量纲分析,相似理论基础,定床、动床河工模型试验,其他各种模型试验、模型试验的设备及运行。通过学习课堂教学内容,以提高学生对河流模拟技术的认识,特别地,要能从数学模型和物理模型两种模拟手段出发,掌握河流模拟的基础理论知识,能够初步运用两种模拟技术解决实际工程问题。

河流模拟课程设计是河流模拟课程后续的一个重要的实践环节。通过课程设计,学生不仅加深对理论课所学知识的理解,而且初步掌握运用河流模拟理论知识解决实际问题的基本方法。该课程设计的目的是培养港口航道与海岸工程专业学生运用所学的水文、河流动力学、河流模拟理论和技术,解决港口航道与海岸工程和水利工程中的水沙运动规律及冲淤特性等问题,进一步提高学生运算、绘图和使用规范、手册和技术资料的能力。通过本课程设计,巩固河流模拟中一维水沙数学模型的基础理论和专业知识,培养学生原始资料的收集、整理、分析和绘图能力;引导学生掌握独立分析和解决问题的基本技能。

目前,课程教学条件具备,课程教学大纲齐备,教学环节安排合理,教材及教学辅助资料完整、规范,教学现状及效果良好,软硬件建设均已达到一定水平。

(二) 课程体系建设

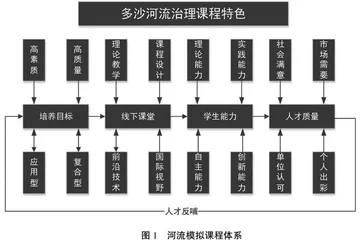

坚持以学生为中心,以产出为导向,以提升学生综合能力为重点,按照新工科建设的要求,在优化河流模拟课程结构的基础上,突出系统思维、创新思维、融合思维,以输入知识、输出能力为主线,综合运用“教、学、研、赛、用”等措施,构建河流模拟课程体系,如图1所示。即通过制定培养高素质、高质量、应用型、复合型人才培养目标,将理论教学、课程设计、前沿技术和国际视野融入线下课堂,提升学生的理论能力、实践能力、自主能力和创新能力,达到社会满意、市场需要、单位认可、个人出彩的人才培养质量,再通过高质量人才反哺于课程建设,实现以多沙河流治理技术为特色的河流模拟课程建设良性循环,助力华北水利水电大学港口航道与海岸工程一流学科创建工作。

(三) 课程资源建设

一是加强课程精品案例库建设。针对当前教材案例陈旧,不能反映新技术、新方法,与教学目标不相适应的问题,教学团队结合实际工程,搜集相关资料,并通过本专业毕业生获取新的工程案例,通过多媒体技术建设了具有特色的河流模拟教学案例库。二是结合河流环境与河流模拟工程实验室,基于物理模型、数学模型对河流模拟的全过程进行试验及仿真。三是完善校企合作、专业实习、课程设计等实践教学环节。目前学校已经初步建立了港口航道与海岸工程专业实习基地,涉及设计、施工等各个领域,随着进一步建设范围还将继续扩大。

(四) 教学团队建设

高水平、高素质、高层次的课程教学团队是建设河流模拟线下一流课程的必要保障[6]。第一,课程采用高水平人才队伍,保证高水平教学质量。第二,课程任课教师均有一定的工程实际经验,保证课程讲授理论与实践相结合。第三,与兄弟院校开展专业课程交流互鉴,保证课程发展方向。既向兄弟院校专业课程学习,做到引进来,又邀请兄弟院校高层次人才、专家等到校参观,做到走出去。第四,鼓励任课老师参加讲课大赛,引导以赛促讲、能力提升的新风气。由此,力争打造高学历、高职称任课的顶尖课程教学团队,为建设河流模拟线下一流课程打下坚实基础。

(五) 教学模式建设

1 以学生为中心

高校教学应坚持以人为主,而不是传统的以课为主[7]。课堂教学要以学生为中心,体现出以高水平教学培养高质量人才的一流课程特色。具体而言,在河流模拟课的教学中,教师与学生要有互动,老师既可布置针对性问题也可布置开放性问题,学生针对教师的问题提出自己的看法。教师应改变传统的教学方式,通过创新教学方式有效调动学生积极性,通过翻转课堂让教学活起来[8],化学生被动学习为主动学习。

2 以赛促学

教师应通过“一基础一平台N提升”的教学方式,以理论知识为基础,以各类创新创业比赛为平台,着力提升学生各种能力。通过以赛促学,调动学生的主观能动性、激发学习积极性,培养学生创新精神、合作精神等[9]。例如,鼓励学生参加中国水利教育协会、教育部高等学校水利类专业教学指导委员会联合主办的全国大学生水利创新设计大赛,共青团中央、中国科协等举办的“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛,教育部等举办的中国“互联网+”大学生创新创业大赛等,使学生做到专业理论知识与生产实践相结合,以此促进学生各类能力的全面发展。

3 以实践辅助教学

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。在人才培养的过程中,教师不仅要让学生了解、学习、掌握河流模拟课的基本理论知识,还要让学生用理论指导实践,切实地参与到实际项目中去,发现、分析、解决问题。因此要紧密围绕河流模拟线下一流课程建设目标,加强校企合作,构建产学研用一体化人才培养模式[10]。

(六) 课程成绩评定方式

在教学效果评价方面,任课教师可以通过将河流模拟课程要求具体化,结合课程实际教学内容,制定一套河流模拟课程特色评价方式。在课程建设中,河流模拟课程采用目标性评价与过程性评价并重的课程考核方式。在学生达成目标性评价的基础上,再让学生养成良好的学习习惯、学习方式,增强解决实际问题的思维与能力,从而将学生培养成适应水利高质量发展的应用型、技术型、复合型、综合性工科人才[11]。