西藏农科院校研究生教育发展问题与对策建议

作者: 刘天平 余兴国 曾维莲

摘 要:西藏农科院校研究生教育发展起步晚,基础弱。在乡村振兴大背景下,迫切需要大力培养高层次的农科人才参与乡村振兴。在简单梳理西藏农牧学院研究生教育发展历程的基础上,指出其发展中存在着管理体制机制不够顺畅、硬件设施比较滞后、管理编制和生源数量明显不足及学术活动比较欠缺等问题。立足当前,着眼未来,建议西藏农牧学院加强制度建设,理顺体制机制;加强硬件建设,改善培养条件;增加管理编制,促进合理分工;关注重点环节,优化培养方案;重视复试环节,提高生源质量;强化激励举措,增加学术讲座等。

关键词:农科院校;研究生教育;西藏农牧学院;人才培养;乡村振兴

Abstract: Graduate education in agricultural universities in Tibet started late and has a weak foundation. In the context of rural revitalization, there is an urgent need to vigorously cultivate high-level agricultural talents to participate in rural revitalization. Based on a brief review of the postgraduate education process of Tibet agriculture and Animal Husbandry University, the article points out that there are some problems, for example, the mechanism of management system is not smooth enough, the hardware facilities are relatively backward, the management staffing and the number of students are obviously insufficient, and the academic activities are relatively lacking. Based on the current situation and focusing on the future, it is suggested that Tibet agriculture and Animal Husbandry University strengthen the system construction and straighten out the system and mechanism, strengthen hardware construction and improve training conditions, increase management staffing and promote rational division of labor, pay attention to key links and optimize training programs, pay attention to the retest link and improve the quality of students, strengthen incentive measures and increase academic lectures.

Keywords: agricultural universities; postgraduate education; Tibet Agriculture and Animal Husbandry University; personnel training; rural revitalization

由于历史和现实原因,西藏高校比较少,其中涉农高校至今只有西藏农牧学院和西藏职业技术学院,前者属于普通本科院校,具有研究生招生资格,后者属于高职专科院校,无研究生招生资格。在乡村振兴大背景下,迫切需要农科院校大力培养高层次的农科人才参与乡村振兴。因此,本文以西藏农牧学院为例分析西藏农科院校硕士研究生教育发展问题,希望为高层次人才培养工作提供一些参考。

一 西藏农科院校研究生教育发展历程与现状

(一) 硕士学位点演变过程

西藏农牧学院研究生教育经历了诸多风雨波折。原西藏农牧学院于2001年并入西藏大学,但依然独立办学,2004年开始以西藏大学名义进行硕士研究生招生,主要为农学、理学和工学3个学科门类。2016年西藏农牧学院恢复独立设置,2018年被批准为硕士学位授予单位,2019年开始以西藏农牧学院名义招收硕士研究生,仅有作物学和林学2个一级学科学术型硕士点,水利水电工程和预防兽医学2个二级学科学术型硕士点,农业和兽医2个专业型硕士点,其中学术硕士为3年制,专业硕士为2年制。

由于2021年新增加多个硕士点,目前西藏农牧学院拥有作物学、林学、兽医学、水利工程、食品科学与工程、植物保护、农林经济管理和草学8个一级学科硕士学位授权点,农业、兽医、风景园林、能源动力和土木水利5个专业硕士学位授权点,并且专业硕士学制调整为3年。西藏农牧学院研究生教育事业从2019年独立招生进入了2022年后的快速发展阶段。

(二) 招生规模历年变化趋势

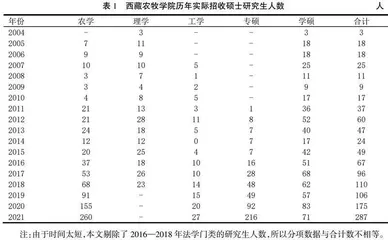

西藏农牧学院硕士研究生招生规模从2004年的3人到2010年的17人(表1),没有超过30人,以农学和理学为主,基本处于起步阶段。2011年开始招收专业硕士研究生,2011—2018年期间招生规模尽管有较大幅度提升,但除2018年外,其他年份招生规模都在100人以下,农学类研究生基本超过50%。随着全国专业硕士的快速发展,2019年开始学校硕士研究生招生规模同步急速上升,到2021年达到287人,其中专业硕士招生规模一路上升,占比由2017年29.17%增长到2020年52.57%和2021年75.26%。2019年后生态学学位点被取消,农学类研究生更是占据绝对比重,2019—2021年招收农学类硕士研究生比重超过85%,2021年达到90.59%。

目前西藏农牧学院拥有校内导师97人,在校硕士研究生规模513人,其中专业硕士研究生311人,占60.62%;农学类硕士研究生人454人,占88.50%。有理由相信,随着2021年硕士点的增加,今后西藏农牧学院研究生招生规模将以更快的速度增长,农学类研究生招生规模依然会占据主体。

二 西藏农科院校研究生教育发展问题

尽管西藏农牧学院研究生教育经历了曲折发展,取得了不错的发展成绩,但也存在不少问题阻碍着研究生培养质量的提升和研究生教育事业的发展。

(一) 体制机制不畅,保障措施乏力

尽管学校在研究生教育发展方面制定了一系列规章制度和保障措施,但依然存在一些体制机制不顺畅的问题。导师和学生之间是非常重要的合作主体,但是两者之间的关系缺乏科学合理的规范。导师和学生如何互选匹配,是一个涉及面和影响面比较广泛的重要问题。在制度层面学校缺乏相应规定,在实践层面有些学位点随意性比较大,导师和学生的信息公布十分有限,有的单位工作流程较乱,导致学生和导师均对互选工作不满意。导师和学生匹配之后,两者之间针对如何合作而非竞争,还有很多具体问题有待研究,比如科研成果署名、学生参与课题活动及如何促进导师和学生合作共赢,没有达到理想化状态。针对专业硕士,教育部要求匹配校外行业导师,但由于校外导师和学生之间缺乏互利衔接机制等各种原因,导致校外导师受聘严重不足,即便有些专业有校外导师,基本有名无实。研究生评优评奖也存在一定的缺陷。尽管有相应的制度规定了评选条件和程序,但是依然有一些细节具有一定的灵活性和操作性,导致某些单位在某个环节出现了不公正、没公开的情况,在一定程度上打消了研究生学习的积极性。尽管在诸多培养环节中制定了工作流程和工作规范,但在实际操作中依然缺乏严肃性和科学性。

(二) 硬件设施不足,培养条件较差

硬件基础设施是培养条件的“硬条件”,但该校研究生学习所需的实验条件、自习条件甚至上课教室远远不能满足现有需求。研究生与本科生混在一起做实验,空间较小、设备不够、耗材不足等问题经常存在。研究生自主学习时间往往较长,与实验室、图书馆、教室关门时间存在冲突。即便给研究生增加了自习室,但数量依然不够,存在网络不好、插座不够、冬天太冷的问题。任课教师给研究生上课同样存在教室紧张的问题,在人数少的情况下,部分任课教师往往利用自己的小办公室将就上课。同时,导师与学生之间的交流缺乏有效的、固定的场所,往往会因陋就简,降低了学习氛围。

(三) 管理编制不足,管理业务不熟

有效的管理能提高工作效率,无效的管理会降低工作效率。目前,研究生处有3个处级领导、3个科级办事员,共6人,其中3个办事员还须轮岗驻村,研究生处处长身兼数职,明显应付不了如今500多名研究生的管理工作。各学院有分管研究生工作的副院长,但是协助日常管理工作的班主任、研究生秘书全是兼职人员,他们可能身兼二三职,不仅分身乏术而且激励机制不够。没有编制支撑,且兼职人员变动频繁,工作交接频繁,导致业务不熟练,工作不够积极,工作开展十分被动,无形中给管理环节增添了数不清的问题,比如表格返工填写,通知变动再一再二再三,或者答复“不知道”“推皮球”。

(四) 生源数量不足,降低培养要求

西藏农牧学院研究生招生中第一志愿非常稀缺且上线率很低,每年约有80%的比例是调剂生源。即便不在意第一志愿,但传统专业不具有调剂的比较优势,依然存在如作物学、林学、资源利用与植物保护等专业领域调剂生源严重不足的情况。为完成招生计划,往往招收了很多人文社科方面的生源,必然降低了生源质量。由于专业跨度太大,特别是从人文社科跨越到理工农科,对研究生培养质量提升埋下较大隐患。如在课程学习中,考虑学生基础太差,往往降低授课难度、减少授课内容、降低考试要求;课程学习不扎实会影响实验进展和要求,以及最终的硕士论文撰写。很多导师认为学生的科研能力和实践能力很低,与此有较大关联。

(五) 学术活动偏少,学术氛围不浓

由于西藏高校少,西藏农牧学院偏安一隅,各种学术交流机会很少,不管是本校开展的学术活动还是学生外出参加交流活动,都很少,学术氛围非常缺乏。尽管可以线上听学术报告,但是缺乏现场气氛,以及网络不够顺畅,真正认真听报告的研究生很少。一旦学校有各类学术或非学术的讲座活动,往往强制研究生参与,因为学生必须要听够一定数量的学术报告才能获得相应的学分。对此,学生颇有微词。针对学生学术报告笔记的检查主要侧重次数,对质量无法关注,从而使报告笔记演变为一种形式而没有实质性收获。

三 西藏农科院校研究生教育发展建议

在当前研究生学位点增加、招生规模快速扩大、专业硕士学制延长的背景下,西藏农牧学院研究生教育发展事业应该抓住机遇,正视问题,扬长补短,趋利避害,拿出切实可行的举措。基于西藏农牧学院现有发展情况和未来发展趋势,特提出如下几点建议供参考。

(一) 加强制度建设,理顺体制机制

在新时代、新机遇下,学校层面要尽快重构研究生教育发展战略规划,包括战略定位、战略目标、战略举措等,要兼具前瞻性。研究生处牵头修订完善研究生教育管理规章制度,包括从研究生招生到毕业各个环节的各项制度,从分管领导到普通办公人员,从任课教师和导师到研究生都要有规可循,当然各部门之间需要合作协调。学校分管领导要召集研究生处、科研处、人事处、学工处及其他相关部门沟通协调,积极征求全校师生意见。各种规章制度的制定要避免学校之间简单抄袭、闭门编造,尽可能广开言路,外出取经,虚心讨教。整个制度体系应该明晰部门与部门之间的责权关系,平衡个体与个体之间的利益关系,兼顾导师与学生之间的共赢关系,实现激励有效、惩罚有度。针对研究生导师负责制问题,要明确导师究竟有哪些权利、义务和责任,而不能笼统描述为“导师全权负责”,甚至误解为“导师全全负责”。尝试举办年度导师大会或研究生教育大会,就学校研究生教育发展战略问题、规章制度问题、日常管理细节问题和学科发展问题等开展讨论。