基于CiteSpace的高校课程思政研究热点及趋势分析

作者: 段学军 晁聪

摘 要:运用中国知网(CNKI)文献分析工具和CiteSpace软件绘制关键词知识图谱,对中国知网(CNKI)2000—2021年间刊载的课程思政文献进行可视化分析。研究发现,高校课程思政研究热点主题有课程思政、高校思政课、高校思想政治教育及思想政治理论课程等。该文明确当前高校课程思政的研究主题,分别是课程思政的设计、课程思政的实施和课程思政实施效果的评价机制,并预测现代化教育手段的推广为课程思政效果评价机制的研究提供新的思路。

关键词:课程思政;可视化分析;热点主题;趋势;效果评价机制

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)19-0009-06

Abstract: The literature analysis tool of CNKI and CiteSpace software were used to draw the keywords knowledge map, and the curriculum ideological and political literature published by CNKI from 2000 to 2021 were reviewed and visual analyzed. It was found that the hot topics of college ideological and political curriculum research include ideological and political education of curriculum, college ideological and political education, ideological and political theory courses, etc. This paper defined the current research themes of ideological and political education in colleges and universities, which were the design of ideological and political education of curriculum, the implementation of ideological and political education of curriculum, and the evaluation mechanism of the implementation effect of ideological and political education of curriculum.

Keywords: curriculum of ideological and political education; visual analysis; hot topics; trends; effect evaluation mechanism

党的十九大提出“实现高等教育内涵式发展”,把高等教育由“数量扩张”引导到“质量和效益”上来。其中人才培养是否符合国家经济社会发展的需要、是否符合大学生成长成才的需要,成为两个重要的考量指标。这两个问题本质上属于高校课程思政教育体系范畴,可以说高等教育内涵式发展,需要高校全面落实“三全育人”的任务,深入推进课程思政建设,着力提升育人成效。为准确把握我国高校课程思政的研究现状、研究热点及研究内容,探索该领域未来的研究趋势,以期为课程思政后续理论研究、教学实践相关研究提供科学依据,本文使用文献计量可视化分析软件CiteSpace对中国知网(CNKI)收录的相关文献进行关键词聚类分析,结合关键词特征将课程思政研究主题的变迁划分为概念探索阶段(2000—2016年)、理论形成阶段(2017—2020年)和快速发展阶段(2021年起)。

一 研究工具及数据来源

(一) 研究工具

本研究采用中国知网(CNKI)文献分析工具和美国德雷克塞尔大学计算机与信息学院陈超美博士研发的文献可视化分析软件CiteSpace作为研究工具。CiteSpace软件基于Java程序语言编写,是专门为便于检测某一研究领域科学文献中的新兴趋势和突变而设计的。通过“施引文献扩展”和“主题词综合检索”策略,改善传统科学计量分析工具单纯利用关键词或主题检索中查全率不高的问题[1]。

(二) 数据来源

在CNKI高级检索中选择主题“课程思政”,设置学科检索条件“高等教育”,限定学术期刊来源分类为“核心期刊”“中文社会科学引文索引”,限定年份“2000年1月1日到2021年8月25日”,共获得829篇文献。将所得目标文献利用CNKI文献分析工具进行发文量分析,并按CiteSpace所需格式导出并转码,进行关键词分析,得到本文的研究样本数据库。

二 数据结果分析

(一) 发文量统计

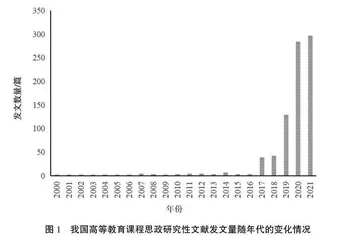

利用CNKI系统自带的可视化分析功能对包含“课程思政”主题的全部检索样本进行分析,得到我国高等教育课程思政研究性文献发文量随年代的变化情况,如图1所示。由图1可见2000至2016年发文量很少均低于7篇;自2017年发文量开始大幅提升,2019年达到129篇,2020年突增至284篇。可以说2016年12月7日至8日在全国高校思想政治工作会议,习近平总书记强调“扎实办好中国特色社会主义高校”,以及2017年2月印发的《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》等一系列重要举措,有效推动了高等教育工作者对课程思政教学研究工作的深入探讨。

(二) 研究热点分析

CiteSpace在识别和显示某一研究领域发展趋势和突变方面表现优异,能够帮助知识领域分析专家识别和跟踪研究领域未来的发展结构与态势。通过利用共被引文章和引用这些文章形成的复合网络进行聚类分析,知识图谱中凸显出来的新兴理论趋势和主题即为研究前沿。CiteSpace特有的彩色知识图谱便于发现可能出现的新兴研究趋势,每个节点代表一个关键词,节点越大说明该研究受关注程度越高;各节点之间的连线表示共现强度,节点之间的联系越强则连线越粗;节点周围颜色深浅变化的年轮厚度代表某时间区间内关键词的频次,其中紫色圈层代表较高中介中心性,红色圈层代表高突现性。因此,对紫色和红色圈层所指文献精读,能有效辅助科研工作者抓取重要研究信息。

运行CiteSpace,设置时间跨度为2000年1月1日到2021年8月25日,时间切片为1年,节点类型为关键词,Top N=50,最低被引频次c、本slice中的共被引次数cc、规范后的共被引次数ccv等设置均为默认设置,运行后得到关键词知识图谱分析。在此基础上运行LLR算法,继而得到关键词聚类网络图谱(图2)。由图2左上侧CiteSpace参数可知,网络模块度Q为0.548 3,聚类匹配效果合理;网络同质性为0.809 2,网络同质性良好;表明829篇所得文献样本可形成明显聚类,依序为:“课程思政”“高校思政课”“高校思想政治教育”“思政教育”“思想政治理论课”“加强和改进”“思想政治理论课程”“思政课”“马克思主义”“思政教育工作”和“思想政治”共11类聚类。

在关键词聚类知识图谱分析的基础上,在“Cluster Explorer”中得到关键词最大的四类共现网络聚类表(表1)。S值即聚类平均轮廓值(Silhouette值),一般认为S>0.5聚类即是合理的,S>0.7聚类即为令人信服的。因此由表1可以肯定地得出“课程思政”“思政课程”“高校思想政治教育”和“思政教育”是高校课程思政领域研究热点的结论。

由表1可知,各聚类中的关键词普遍存在研究内容互相交叉的现象,为便于研究将这些关键词归纳总结为三个主题领域,详述如下。

1)“课程思政的设计”主题。这一主题主要围绕理清高校思政课程与专业课课程思政之间的逻辑关系展开,典型关键词由“立德树人”“高校思想政治教育工作”“价值意蕴”“思政教学”“核心素养”等构成。思政教育是我国高等教育体系的重要组成部分,旨在引导学生树立正确的人生观、世界观和价值观,教育效果对整个社会主义精神文明建设产生举足轻重的影响。目前高校思政课通常包括马克思主义基本原理概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、中国近现代史纲要及思想道德修养和法律基础,这些课程具有突出的知识性和意识形态性,也是思政教育的重要载体。华东师范大学邱伟光[2]指出大学生的思想具有可变性和可塑性,认为应立足从高校分专业办学的现状,利用分专业学习阶段持续开展主流思想和社会主义核心价值观教育,建议专业课教师重视建立专业课知识与人、与社会的多向度交融。上海市教卫工作党委高德毅等[3]通过梳理上海在思想政治理论教育的改革探索经验,反思高校思政课程未能与专业课程有效形成协同育人格局的原因,指出需要着重解决思想政治教育方面知识重复和内容侧重点的问题,并积极探索运用哲学社会科学学科资源支撑专业课思政的有效实施。兰州大学王学俭等[4]系统分析新时代课程思政存在的三大难点,即专业知识与课程思政融合难、专业课教师处理“知”与“德”的辩证关系难、课程思政形成合理制度安排和完整监督评价难,并建议马克思主义学院充分发挥在课程思政中的中坚力量,同时开展培训加强专业课教师的思政理论素养和思政教育能力素养,最终建成具有学校特色、课程特色、教师特色的新时代课程思政。

2)“课程思政的实施”主题。该主题围绕如何提升专业课教师的思政教育能力展开,典型关键词由“新时代背景下专业课程”“生态文明”“结构化学”“微分几何”“无机化学”等构成。“三全育人”理念的核心在于挖掘各个学科、每门专业课程的思想政治教育资源,通过建立有机统一的课程体系,实现立德树人实效的全面提升。北京理工大学的郑佳然[5]指出专业课程实践育人与课程育人的有机结合是提升思政政治教育效力的有效途径,可在哲学社会科学类课程中设置志愿服务和社会调研,在自然科学类课程中引入课题研究和专业实践,利用专业课程的操作性强、师生互动频繁等优势,激发学生刻苦钻研、服务社会的热情。中国地质大学(武汉)余江涛等[6]认为理工科课程与人文社会科学课程存在显著差异,理工科课程注重工具理性,教授的知识具有客观性并超越意识形态,因此高校课程思政的难点和短板在于理工科课程,需要从科学内涵、生成机理、逻辑结构三方面对课程思政深刻揭示,并举例在教学中引入对科技引发人文问题的反思、将学科专业的科学思维和方法推广至其他学科领域、传授行业风气中的虔诚和敬畏等专业伦理、发掘专业学科史和科学人物史中的科学精神等都能成为独特的思政教育资源,这也是理工科课程思政独特魅力的所在。南开大学田鸿芬等[7]针对高校专业课教学融入思政教育的实践路径进行探讨,认为以专业知识体系为载体和底蕴的学科文化中的思想政治教育更具有说服力和针对性,倡导高校专业课任课教师从学科专业知识出发,在合理吸收和借鉴西方理论成果的基础上,聚焦价值启蒙和精神塑造作用,讲好中国故事,展现中国智慧。吉林医药学院石丽艳[8]思考构建高校课程思政协同育人机制问题时认为,课程思政理念的提出强化了每一位教师育人的主体责任,对教师的素质和能力提出了更高的要求。广西大学肖安宝等[9]运用新媒体、新技术推进课程思政理论课建设,构建基于雨课堂的翻转教学模型,该模型有效融合实体课堂和线上教学的优势,为教学信息化技术在课程思政建设中的应用及推广提供了实践参考。

3)“课程思政实施效果的评价机制”主题。这一主题主要围绕课程思政教学改革研究展开,重点在课程思政育人效果的评价机制建立方面,典型关键词由“教学方法”“教学研究”“教学模式”“信息化教学资源”“实践路径”等构成。华东政法大学闵辉[10]认为推进课程思政教育教学改革,应当充分利用高校哲学社会科学突出的知识性、学术性和意识形态性,通过在具体的教育教学实践中加强教材体系建设、制定明确教学指南、改进课堂教学方式方法等途径,全面推进哲学社会科学发挥其科学育人功能。高德毅等[11]认为改善高校思想政治教育的“孤岛”困境,关键在于思政教育和专业教学形成合力作用,强调从教育理念、队伍建设、人才培养和管理机制等方面全面改革,构建思想政治理论课、综合素养课程、专业课程三位一体的高校课程思政体系。浙江理工大学肖香龙等[12]指出从实现高等教育内涵式发展出发,整体设计和推进课程思政,特别强调构建相对客观的考核标准和评价体系,能够有效避免课程思政工作中出现碎片化、随意化想象。江苏大学陆道坤[13]明确指出课程思政是一项系统而长期的工程,是由思政课教师、专业课教师和辅导员的工作共同产生的叠加效应,因此更需要建立具有全面化多样化评价主体,集过程性评价、定性评价、发展性评价于一体的涉及态度、情感、意志及价值观等方面的课程思政评价体系。